デザイナー樋口賢太郎が

綴る日々のことです

今年の抱負(というか、ご報告)

本年から鎌倉のほうに事務所を移転いたします。

土地を購入し、時間をかけて建築計画を進めて参りました。

いま拠点としている世田谷区は緑も多く、利便性も高い環境なのですが、

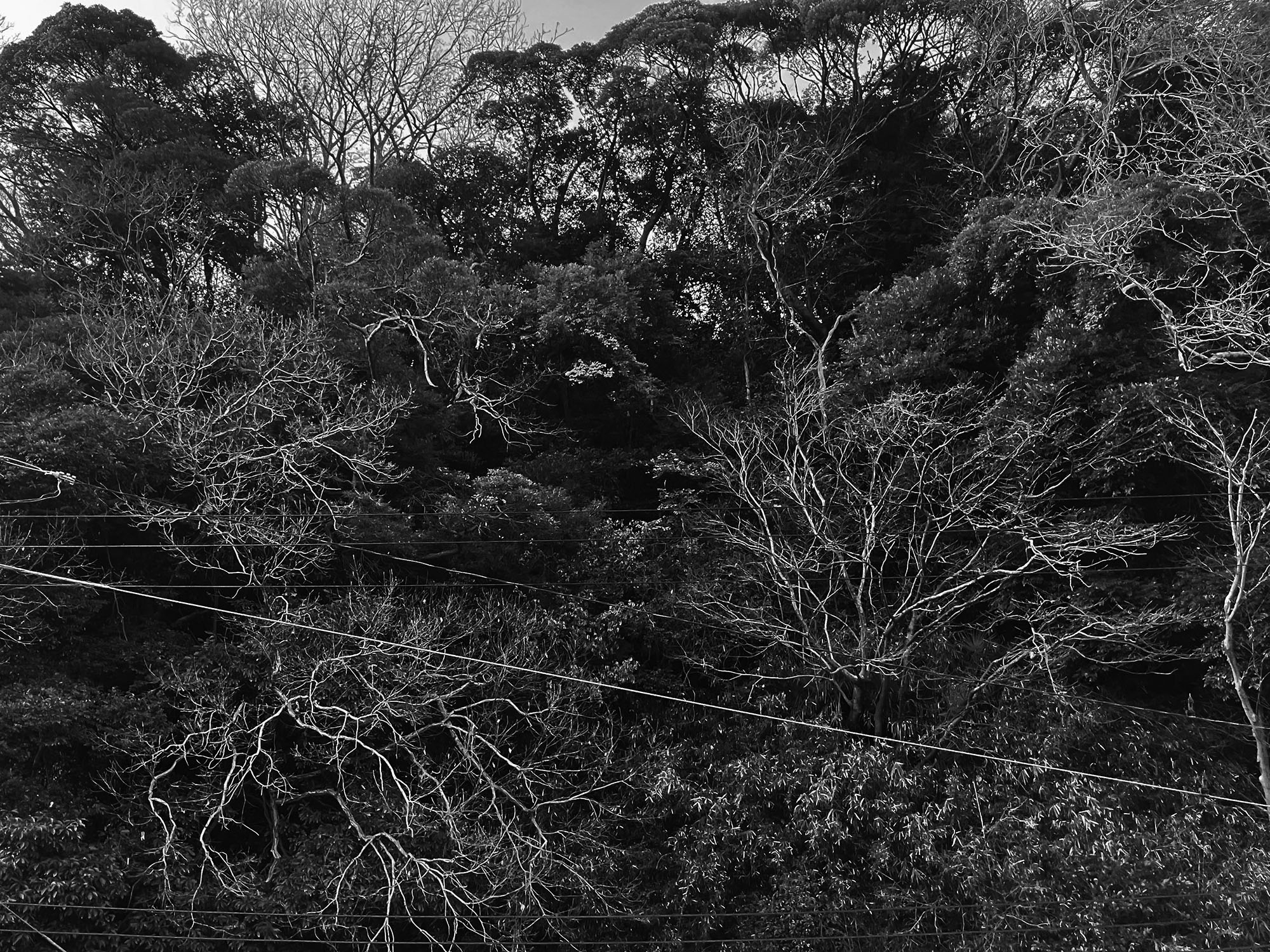

もっと自然を感じられる場所で暮らしたいという本能的な感覚がだんだんと強くなり、

事務所+自宅が建てられる土地をいろいろと探し回っておりました。

山だけでなく海もあるのが鎌倉を選んだ理由です。

そういった環境が与える影響がどのようなものなのかわかりませんが

自然が近くにあることで得られる豊かさをデザインに反映し、

よりクオリティが高い仕事をしていければと考えております。

家を建てることははじめての経験で、当然積もる話はたくさんあります。

コンセプトというか、どのような方針で考えていったのか、

その内容はまた別の機会に譲ることとし、転居の報告とさせていただきます。

すいせい

樋口賢太郎

※和火やってます。

※作家活動のインスタやってます。

引っ越しました

年始にお伝えしていましたように、鎌倉に移りました。

工期が遅れていたのと、内装を部分的にDIYでやっている関係で、予定よりも時間がかかってしまいましたが、

今月のはじめ頃に引っ越しました。

まだまだ未完成を残していますが、住みながら少しづつ完成させていこうと考えています。

今回の家づくりで意識したのは、日本的な建物にしたいということ。

◎素材コンシャス

◎シンプル

◎地域性

これらの3つの要素を日本的と捉え、指標としました。

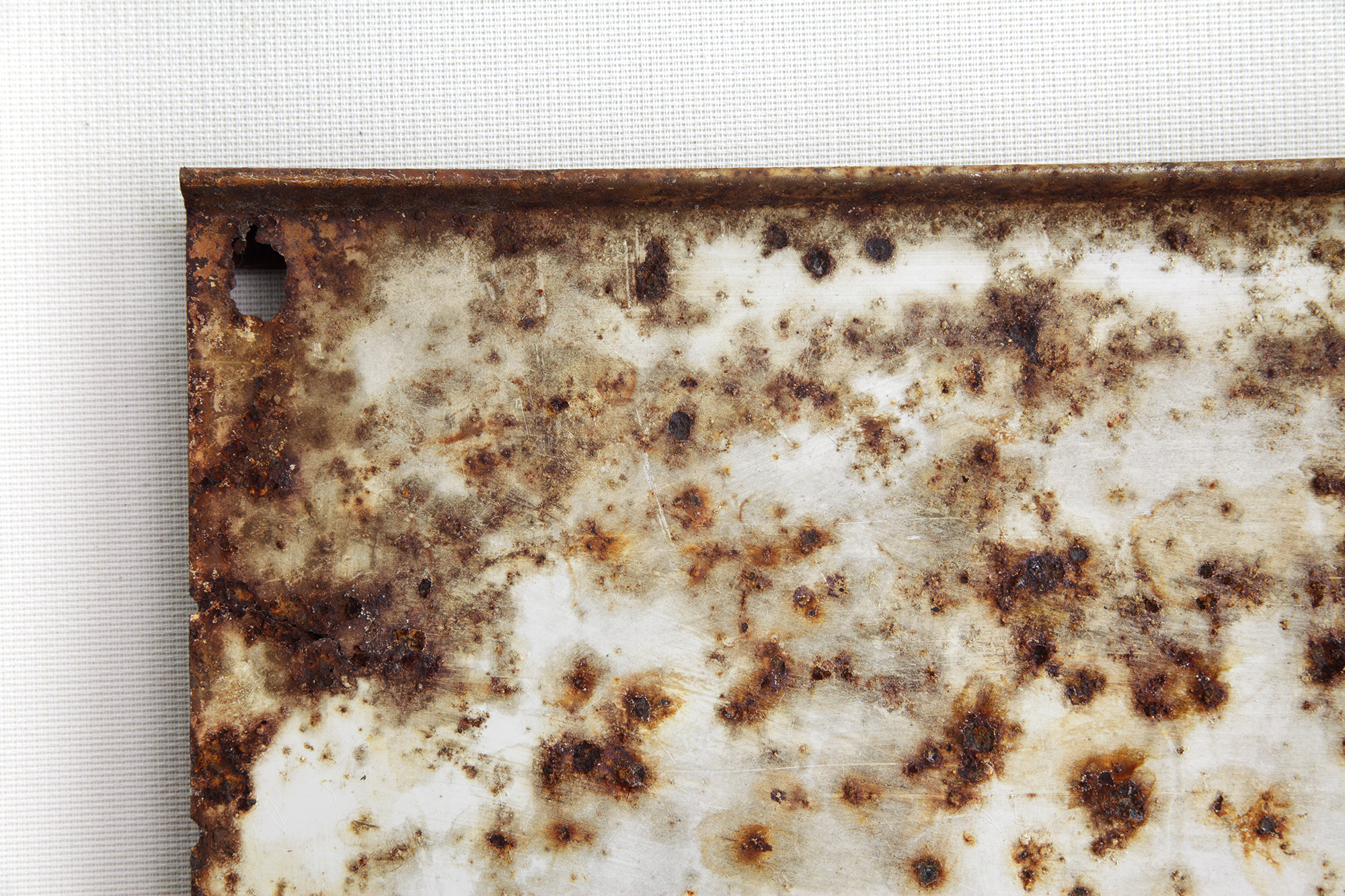

素材コンシャスとは茶の湯から続く、日本人独特の素材に対する感性で、もともとは千利休が見出したと考えています。

自然が豊かな環境で育った日本人のDNAには素材を尊ぶ感覚が刻まれているのではないでしょうか。

例えばそのことは、寿司屋のカウンターが、白木の一枚板でつくられていることに象徴的に表れています。

諸外国であればペンキを塗ってしまうところを、あえてそのままを楽しむ。

今回建てるにあたって、RC造を選んだのですが、それはコンクリートという素材を最大限に活かそうと考えたから。

木材の素材を活かす在来工法の選択肢も考えましたが、高気密・高断熱の面からRC造となりました。

なるべくたくさんの素材を使うことも意識しました。

コンクリート、石、木、紙、金属など素材が豊富な切り口も日本的だと考えています。

そして大事なポイントとしては塗装をしないということ。

塗装してしまっては素材感が活きません。

黒色が欲しいと思ったら、黒の石材を使う、茶色が欲しいと思ったら木材を使う、など

色を塗装で表現しない建物としました。

(木材などを保護するためにオイルやウレタンを塗布することなどは例外です)

シンプルとは素材感を活かすということ。

せっかく素材を活かそうと思っても、白木のカウンターが

レリーフでびっしりと埋め尽くされていると、素材の良さを享受しにくくなります。

桂離宮をはじめとする日本の伝統建築がなぜシンプルなのか、その答えも素材を活かす必然と考えると見えてこないでしょうか。

シンプルさと素材感は表裏一体の関係にあると考えています。

居住する地域にはそれぞれの気候風土や文化があります。

沖縄と北海道では当然求められる機能が異なるため、同じ建物を建てることはできないでしょう。

あるいは無理やり建ててしまっても快適ではないと思います。

その地域での快適さを素直に追い求めていくと自ずと地域性が出てくると思います。

以上ひとつでなく、3つを掛け合わせることで、日本的な建物が出現すると考えています。

そして総合的には、新聞社が年末にくれるようなカレンダーを壁に貼っても成立する建物を、ひとつの理想としていました。

カバーを付けない剥き出しのティッシュをそのまま置くということでもいいですが、

調和を求めすぎず、雑多に暮らしても受け入れてくれる懐の深さがあるという意味合いです。

どうやったらそういう建物をつくれるのか建築家に相談したところ、

構造を見せられる建物になっているか、そしてその構造を見せているかではないかと解答いただきました。

例えば合掌造りの家は新聞社のカレンダーを貼ってもビクともしないでしょう。

なぜならば構造を見せる前提で手を抜かずつくられているからです。

逆にいま現在量産されている経済性を優先した家は、プレカット材をボルトやネジで締めるだけだったり、

接着剤やタッカーなども使われており、躯体をあらわにはできません。

やみくもに構造を見せればいいということでもないと思いますが、機能美である梁や柱が露出しているほうが、建物として魅力的に見え、

そのことが懐の深さに繋がるのではないでしょうか。

構造をそのまま見せることができるからというのもRC造にしたひとつの理由です。

未完成なので全体をお見せできないですが、できあがったらまたアップしたいと思います。

※和火やってます。

※作家活動のインスタやってます。

作家活動のお知らせ

前々から考えていたことですが、デザインの仕事と並行して作家活動を始めようと思います。

テーマは「自然の表出」です。

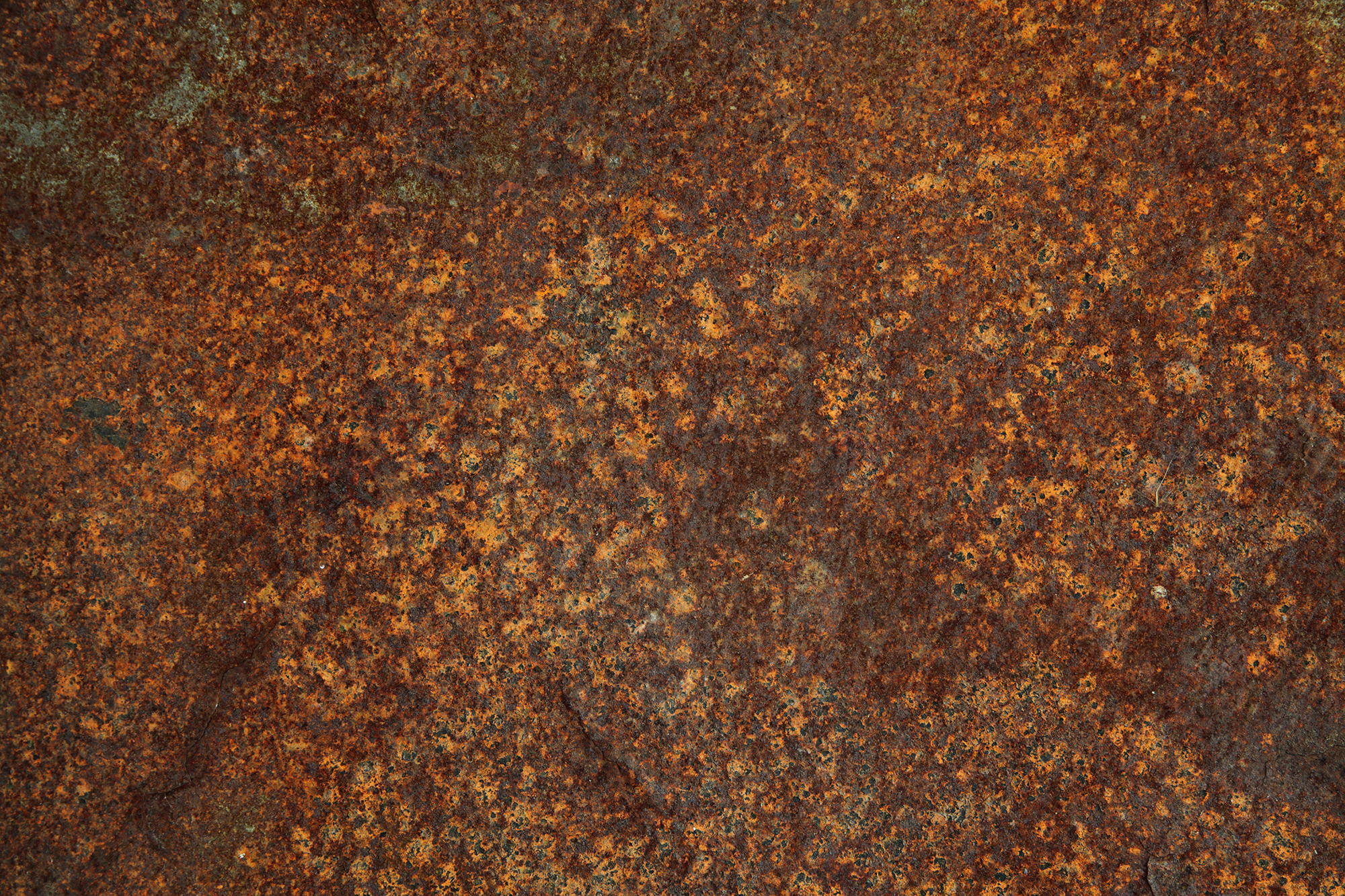

金属や木材などさまざまな素材に生じる「自然=経年変化」に美を見出します。

見出したものを作品とするだけで、自分の手は一切加えません。

つくるのではなく、あくまで見つけるというスタンス。

まずはインスタグラムで活動を始めたいと思います。

https://www.instagram.com/kentaro__higuchi/

おそらく骨董好きが高じて、このような活動を始めることになったのでしょう。

東京のどこかで行われる骨董市に毎週のように通うのが、いつの頃からか楽しみになりました。

食に関することが好きで、いい器を求めると自然と骨董市に足が向きます。

なにごとも知識から入るのが好きではないので、骨董市でも自分が良いと思ったものがなんであるのか、

お店の人に尋ね、教えてもらうことから始めました。

ほとんど幼稚園児程度の知識しかなかったのが、だんだんと高麗青磁や白磁、古染付、初期伊万里など判別できるようになり、

漠然としていたマーケットにジャンルや流行などが見えてくるようになります。

ジャンルの違いがわかり始め、その良さが享受できるようになると、ジャンルを最初に発見した人がいたのだと気付きました。

骨董における名の付いたジャンルは、天才的な目利きが見出し、始まっていることが多いのです。

例えば初期伊万里であれば、生掛けの釉薬の鈍いテクスチャーに、誰かが美を見出したことがきっかけです。

初期伊万里がつくられたのはまだ製陶技術が確立されていなかった時代なので、技術的には未熟で、形や藍の色も不安定です。

技術が向上した新しいつくり方に移行したあとは、おそらく初期伊万里は過去の物となっていたと思いますが、

時代が下ったいつかのタイミングで、未成熟だった初期伊万里のほうが美しいという人が現れたのです。

骨董市に通うことで一番面白かったのは、この美を見出すという視点です。

それまでは見向きもされなかった、あるいは認識すらされていなかった分野を発見し、

提案がうまくいくと人々の価値観がガラリと変わるのです。

全く新しい世界に触れて驚くとともに、その本質とは何か考えるようになります。

世の中では一般的に、手を使ってなにかを生み出すことを創造だと捉える向きが強いと思いますが、

創造の本質とは視点や視座を与えることだと考えます。

印象派でも、キュビズムでも、琳派でも、メディアアートでもなんでもいいですが、こういう視点で物事を捉えると美しいですよ、

という作者の提案に鑑賞者の視点が重なった場合に、感動や共感が起こるのです。

そういった意味では目利きが見出す美と画家が描く美にはほとんど違いはなく、

あるとすれば後者のほうがより実際的に具体的に提示しているだけだと言えます。

審美眼という言葉がありますが、コレクターの蒐集物に人々の共感が生まれるとしたら、

それもひとつの表現にじゅうぶんになり得るのです。

ちょっと長くなりましたが、自分も同じように「見つける」というスタンスで活動を開始します。

テーマは冒頭にも書いたように「自然の表出」です。

自然が美しく表出しているさまを、手を動かすのではなく、目を動かしながら探していきたいと思います。

※和火やってます。

※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。