デザイナー樋口賢太郎が

綴る日々のことです

魯山人のおいしい器

週末は世田谷美術館で開催されている魯山人展に出掛けた。

週末は世田谷美術館で開催されている魯山人展に出掛けた。

魯山人のまとまった量の作品を見るのは今回が初めて。

以前来たのは北園克衛の時だっただろうか。

この美術館は、建物は好きではないがキュレーションが優れている印象がある。

見れなかったが、過去にも魯山人展をやっていて、

その時は魯山人が目指した器の「本歌」と「写し」を大胆にも並べていた。青山二郎展も良かった。

世田谷区民としてはこういう税の使われ方は大いに嬉しい。

作品数は150点くらいあり、有名な作品も混ざっているので魯山人の魅力をじゅうぶん堪能できる。

いまはなき伝説の名店「百味存」の横山さんが、実際に器に盛りつけた写真も展示されていて、

そういうところにもキュレーションの確かさを感じる。

魯山人の器は、まず器自体がおいしそうだ。見てるだけなのに触覚的に訴えてくる力が強い。

釉薬と素地とのバランス、有機的な質感、稚拙な絵付も食欲をそそる。

器としては達者な絵よりも、やや下手で隙がある絵の方が唾液の分泌を促すと思う。

これなら盛られた料理はさぞやおいしく見えるだろう。

むろん色感もいい。色彩と味覚のところでも書いたが、料理が上手な人は色使いも上手だ。

おそらくこんなにも料理をおいしそうに見せる器をつくれる人は、

古今東西、魯山人をおいて他にはいないだろう。

そういった意味合いにおいては、人間国宝級の陶芸家でも太刀打ちできないと思う。

魯山人の器の多くは、星ヶ丘茶寮で実際に使うためにつくられた。

星ヶ丘茶寮というのは、美食家だった魯山人が自分の料理をふるまった料亭のことで

わかりやすい例で言えば『美味しんぼ』における美食倶楽部である。

海原雄山も魯山人をイメージしている。

書家、篆刻家、画家、美食家、料理人など様々な顔を持つ設定もそのまま海原雄山だ。

当初は既存の器に料理を盛りつけて供していたが、

だんだんと飽き足らなくなり、自分で作陶を始める。

中国の青磁、染め付け、織部、黄瀬戸、志野、丹波、信楽など

とにかくたくさんの種類の器を焼いた。

食だけでなく、陶芸への執着も相当なものだったらしく、

骨董を一万点あまりも蒐集して、その写しをつくった。

時には古窯を発掘し、陶磁器の破片などから制作のヒントを得た。

もちろん陶芸家もおいしそうに見えることを考えて作陶するだろうが、

美食家がつくるとなるとやはりレベルが違ってくる。

魯山人は自ら調理場にも立っていたので、素材選びや調理法などにも精通している。

料理のことをすみずみまで知っていたからこそ、その魅力を最大限に引き出すことができた。

一見物足りないような器も、盛り付けて完成と考えると、料理人としての視点が見えてくる。

しかし当時はいろいろと批判もあった。

センスはいいが技術力がともなっていないという指摘が一番多かっただろうか。

ひとつの分野でも極めるのが難しい世界なので、

多種多様な器を焼いていたら当然そういった指摘が出てくる。

完成度と言う意味では、確かに批判は的を得ていて、それは魯山人の絵画などにも通じると思う。

絵にも天賦の才があることがわかるが、極めるところまでは行っていないからだ。

おそらく料理をメインと考えていたので、そんなことはどうでも良かったのだろう。

あくまで料理が主役でそれ以外は脇役。いや魯山人の場合は準主役か。

最終的に彼の多岐に渡る活動は料理に集約し、星ヶ丘茶寮を主催した。

おいしく食べるための器であり、おいしく食べるための絵画であり、

おいしく食べるための書だったのだ。

器や絵画は総合的な完成度という意味では詰めの甘さが残るが、

プロの作品と比べて必ずしも劣るわけではない。

ちょうど安西水丸氏のように、肩の力を抜いて制作していることで醸し出るおおらかさは、

玄人にもちょっと真似するのは難しいと思う。

冒頭にも書いたがあまりにも上手過ぎる絵は緊張感を生み、

客はリラックスして食事ができない。もっと言えば唾液の分泌を促さない。

学校に行かなかったり、専門的に習わなかった魯山人は、

偉大なアマチュアだと評されることが多いが果たしてそうであろうか。

どういう環境なら客が楽しんで食事ができるのか、魯山人ほど考えた人はいないと思う。

そのことはミシュランで星をとっている料理人でも器を焼かない、

絵を描かないということからも推して知るべしである。

※この記事は2014年10月に投稿した記事の再掲載です。

過去のデータベースにアクセスできなくなったので一部加筆修正して掲載しています。

※和火やってます。

※作家活動やってます。

リブラリアン 北園克衛

詩についてはよくわからないけれど、北園のデザイン、写真には中毒性があるように思える。

北園とは昭和初期から50年代にかけて活躍したモダニスト北園克衛のことである。

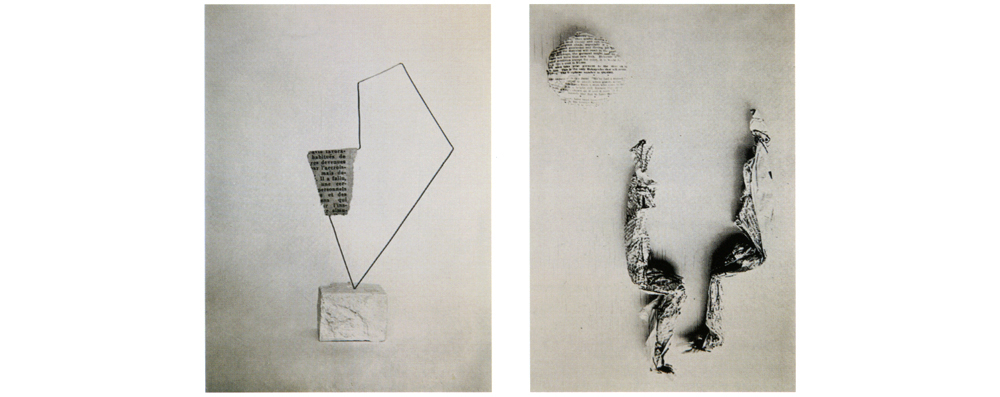

その活動範囲は前衛詩を主軸として写真、デザイン、映像と幅広く、ほとんどを独学で習得し、76歳で没するまで旺盛な創作活動を行った。

プロフェッショナルでもない一人のモダニストの作品が時代に埋もれることなく、

現代でも輝き続けているのはとても不思議なことだ。(日本歯科医学専門学校の図書館に職を得て、亡くなるまで勤務していた)

いや、北園の前ではもはやプロ、アマチュアでの線引きは意味がないかもしれない。

なにしろその実力はプロの線をまたぐことができたのではなく、プロの中でもトップレベルの域で常に活動していたのだから。

北園の作品群を見渡すとそこにしっかりと確立された世界観をみることができる。

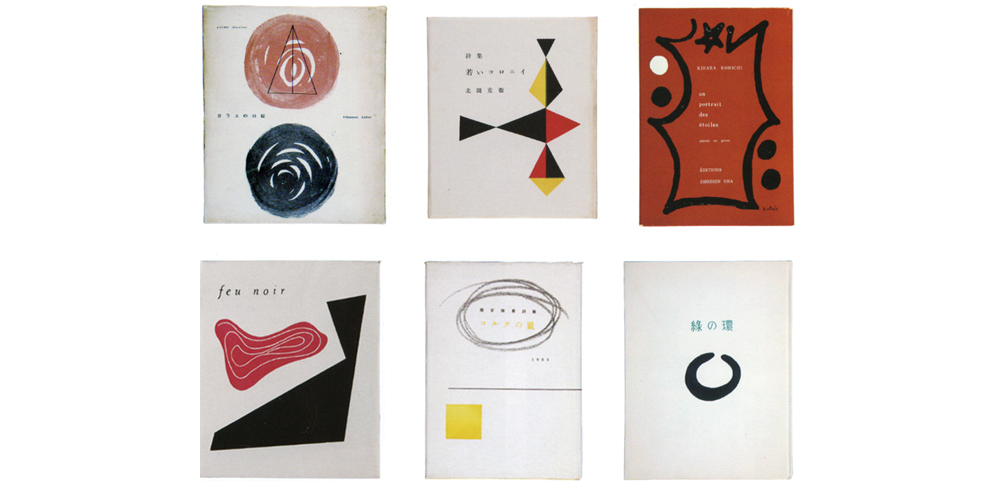

装丁について言えば、おおよそ「文字+何かひとつの要素」で構成されていて、

余白を生かした緊張感のあるデザインからは、北園とモダニズムの出会いがいかに幸福であったのかよくわかる。

日本的な淡白な美意識とモダニズムの邂逅が、ひとつの世界観をつくっているのは間違いないだろう。

「私の『理想の装丁』というものは、必ずしも、私個人の独創的なデザインの上のアイディアを反映しているという意味ではない。それは、ながい間、装丁の仕事をしてきたデザイナアであるならば、当然に行き着くところのぎりぎりのパタアンである。では、それはどういうものなのかと言えば、ただそこには、その書物の著者名と書名があるばかりであるといったようなものである。私が考えている書物の装丁の理想は、そういうものである。––後略」 北園克衛「装丁を感覚する」『朝日出版通信』4号より

北園は自己表現を目的としていない。

そのことは「行き着くところのぎりぎりのパタアン」が

「その書物の著者名と書名があるばかり」であるという箇所からもよく解る。

最高の表現とは自己以外の「価値がある何か」が表現されているということを、北園は確かに知っているのだ。

概して芸術はいかに自己を表現するかに執着しやすい。

しかし感動を促す作品は作家の自己や自我とはかけ離れた場所にある。

自我が照らす明かりの先に真理が見えた時に人は感動するのであって、方向性を指し示すだけでは、

そこに見るものは作家の個人的嗜好でしかないと思う。

赤色が好きな画家が赤を多用する作品を制作したとしても、その嗜好には意味はなく、

赤を通してどのような真理が見えてくるかと言うことに価値があるのではないか。

そのことをアカデミックに頭で理解しているのではなく、実践から導きだした答えとして身体で理解していることが

北園が現在でも輝いている理由なんじゃないかと感じた。

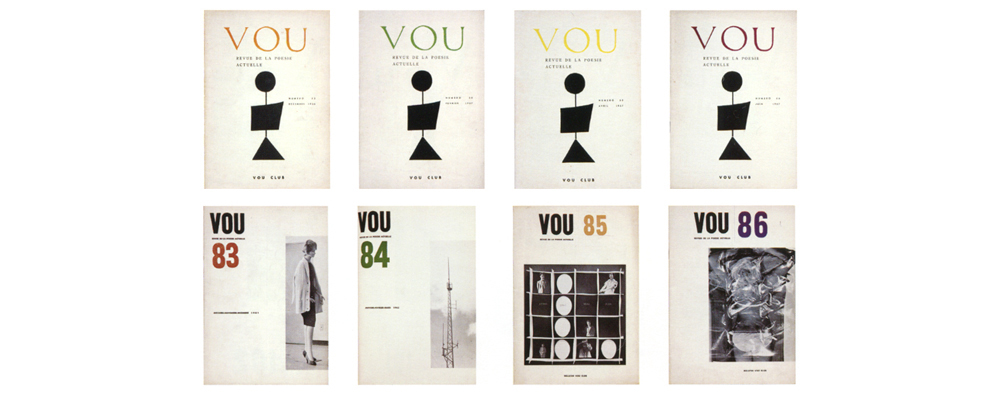

亡くなる直前まで発行し続けた機関誌『VOU』。全160号すべてのデザインを北園が手掛けた。

同じタイトルでこれだけ違った表情をつくれることにも脱帽してしまう。

今週末まで世田谷美術館で北園の作品をまとまって見れる展覧会を催しています。貴重な機会なので是非。

橋本平八と北園克衛展 異色の芸術家兄弟 世田谷美術館

~12月12日

図版出典:『橋本平八と北園克衛展』より

※この記事は2010年12月に投稿した記事の再掲載です。展示は現在は行っておりません。

過去のデータベースにアクセスできなくなったので一部加筆修正して掲載しています。

※和火やってます。

※作家活動やってます。