デザイナー樋口賢太郎が

綴る日々のことです

空白恐怖症の中国、寿司デザインの日本 前編

後編はこちら

中国杭州にて

目の前にある建物は日本人の感覚からすると、過剰なくらいの模様に埋め尽くされている。

柱や壁や扉はもちろんのこと椅子や机やカーテン、

よく見るとドアと壁の隙間をつなぐ細い部材にも微細な模様が入っている。

おおよそ模様を入れることに関して中国人はとても情熱的に取り組んでいるのだろう。

単に空白を埋めるというだけではない。

いっけん模様がないかと思いきや、目を近づけて見るとデリケートな細工が施されていたりして

鋭い感性と高い技術力が働いていることが分かる。

模様で埋め尽くされていると表現すると、日本人ならだいたい過剰さや無秩序を思い浮かべるだろうけど

繊細さという価値観も明確に感じられ心地よい。

しかし心地よさとは別に、ある種の強迫観念みたいなものも感じてしまう。

模様がない状態を放っておけない、空白恐怖症に近いものだろうか。

それはすなわち中国において模様の不在とは

コミュニケーションの不在も意味するからかもしれない。

かねてより模様は権威を表すことに利用されてきた。

誰かが権威を持っているということを理屈でなく表現するには

模様がとても便利で有効であったからだ。

中国の王に会うために、はるばるヨーロッパからシルクロードを伝って来た客人が

模様でびっしりと埋め尽くされた謁見の間に通される。

高密度の模様の玉座に座っている王を見ると、言語や文化的背景が異なっていても

権力を持っている事は直感的にわかると思う。

中国が模様で埋め尽くす背景には、多民族国家(※)であることが関係しているのだろう。

異なる文化的背景を持つ民族に対してアプローチするには

外国人でも理解できるような確実なコミュニケーションが求められるからだ。

それは空白や余白という曖昧さを排し、わずかな隙間さえも模様で埋めると言うことを意味する。

多民族国家において曖昧さは決して美徳ではなく、常にある種の危機感をもって回避すべき事態なのだ。

もちろん曖昧であることが有事に繋がることも充分考慮に入れなければいけない。

より正確に表現すれば、中国人は模様が好きというよりは、空白が嫌いなのだろうし、

脅迫観念を感じるのは「模様」にというよりは

「生き延びる為に全力で空白を埋めようとする執念」の方にかもしれない。

一方日本はどうだろうか。

おそらく中国人ほど模様に対して熱心ではないだろう。

それは非多民族国家ということが関係しているのか?

写真

上 杭州にある薬局内部

中 同建物吹き抜け部分2階

下 同建物吹き抜け部分3階

※この記事は2011年に投稿した記事の再掲載です。

過去のデータベースにアクセスできなくなったので一部加筆修正して掲載しています。

※インスタグラムやってます。

※作家活動やってます。

空白恐怖症の中国、寿司デザインの日本 後編

前編はこちら

寿司は極めて日本的な食べ物だ。

ネタとシャリ両方の素材の良さを存分に引き出し、余計な要素は加えずに楽しむそのスタイルを

日本的と称してもおそらく多くの日本人は違和感を感じないだろう。

現代では日本を象徴する食べ物として世界中に広まり、

武士や歌舞伎などと同じように日本の精神性を表すコンセプトモデルとして

認識されているようにも思える。

しかし調べてみると意外にも握り寿司の歴史は浅く、江戸時代後期くらいの文献に登場していることから

180年、長くとも200年くらいの歴史しかないと考えるのが適当だ。

(押し寿司やなれ鮨は古代から保存食としてつくられていた)

根っからの伝統食というわけではないが、さも日本を代表する食べ物と認識される背景には

日本的思考と寿司のコンセプトがぴったりと合致していることがあるからかもしれない。

日本人は豊かな自然の中でデリケートな感性を育んできた。

自然が豊かということは環境に多様性があり、

滑らかなグラデーションで生態系が出来上がっているということを意味する。

地面を構成する要素だけを比べてみても

砂漠気候と温帯湿潤気候とでは情報量がだいぶ違う。

情報量が多いとそのぶん情報に対するリテラシーを求められ(自然リテラシー?)、

即して感性も発達していく。

自然が繊細だとそれを映す鏡も繊細な像を結ぶように、日本人はとても繊細な感性を持つようになった。

デリケートな感性のもとでは素材に内在する自然を尊び、

余計なものを加えることを潔しとしない「引き算の美学」が生まれると想像する。

模様も含めたあらゆる要素をダウンサイズするのは

ノイズに紛れていた自然を感じたいという欲求の現れではないだろうか。

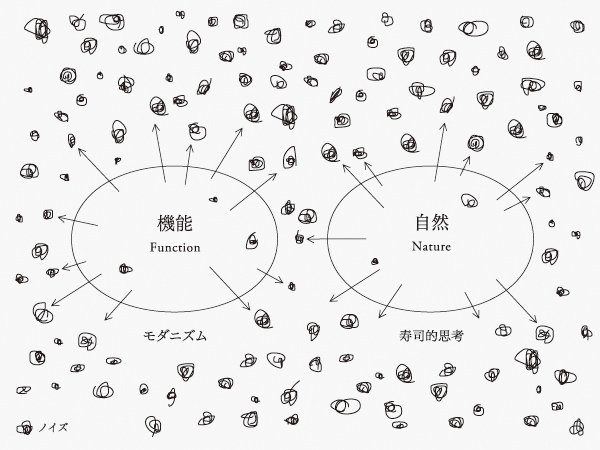

しばしば桂離宮に代表される数寄屋建築が、西洋のモダニズム建築と比較されその類似性を指摘される。

実際アウトプットは似ているかもしれないが、モダニズムが機能主義的、合理主義的側面を離れられないことから

両者の目的はだいぶ異なるのではないかと思っている。

Less is moreと言ったのは建築家のミース・ファン・デル・ローエだが

かかる引き算の美学のもとで必要最小限まで無駄を削ぎ落とし生まれるミニマルな強さが、

モダニズムの魅力であり目的だとすると、日本のそれは寿司的コンセプトと同一の

自然を感じたいという意識の方向性でないかと考えるからだ。

近代以降モダニズムが洋の東西を問わず流行し、模様を含めたあらゆるエレメントを捨象することになった。

しかし日本でも起こったモダニズムは同じ様に見えて本質が違うのではないか、

遥か以前から模様を絶えず捨てて来たことで日本文化は成立しているのではないか、

日本人の最も優れた感性とは自然を感じる繊細さにあるのではないか、

そのようなことを帰国後の寿司屋のカウンターでぼんやりと考えていた。

写真

上 歌川広重によって描かれた寿司

下 桂離宮

※この記事は2011年に投稿した記事の再掲載です。

過去のデータベースにアクセスできなくなったので一部加筆修正して掲載しています。

※インスタグラムやってます。

※作家活動やってます。

中国の投稿を再掲載しました

今月末に台湾に旅行に行こうと思っており、以前書いた中国の投稿を再掲載したいと思います。

前編はこちら

後編はこちら

いまから10年ほど前に、中国の製薬会社から依頼を受けてはじめて訪中し、いろんなことを考えました。

(その仕事は結局ペンディングになっていまいましたが…)

全体的な印象として中国の歴史の厚みみたいなものをはっきりと感じる経験となりました。

日本にも縄文から続く連綿とした文化はありますが、それでも文字を持つようになったのが4世紀くらいです。

中国の場合は、少なくとも数千年間、大陸でさまざまな人種が入り混じり、

文字や文化の構築を試行錯誤してきた経緯があります。

街中を歩いていると、それらの痕跡がいたるところにあり、レコードのように土地に刻まれた記憶を感じ取ることができました。

一方で日本文化が淡白であっさりしているものに見えてきたことをよく覚えています。

それともうひとつ頭に浮かんだのは、文化大革命の被害を受けていない中国はどんな感じだったのだろうということです。

文化や歴史の厚みに驚嘆しながらも、一度壊されていることは情報として知っています。

もし破壊されていなかったら、どれほど豪華絢爛たる文化だったのか、ひとりのデザイナーとして悔しさを感じ、

また文化大革命を間逃れた国に行ってみたいと思うようになりました。

今回台湾を訪れるのは、そういった文脈で、中国本土とどういった違いがあるのか見に行ってきます。

※インスタグラムやってます。

※作家活動やってます。

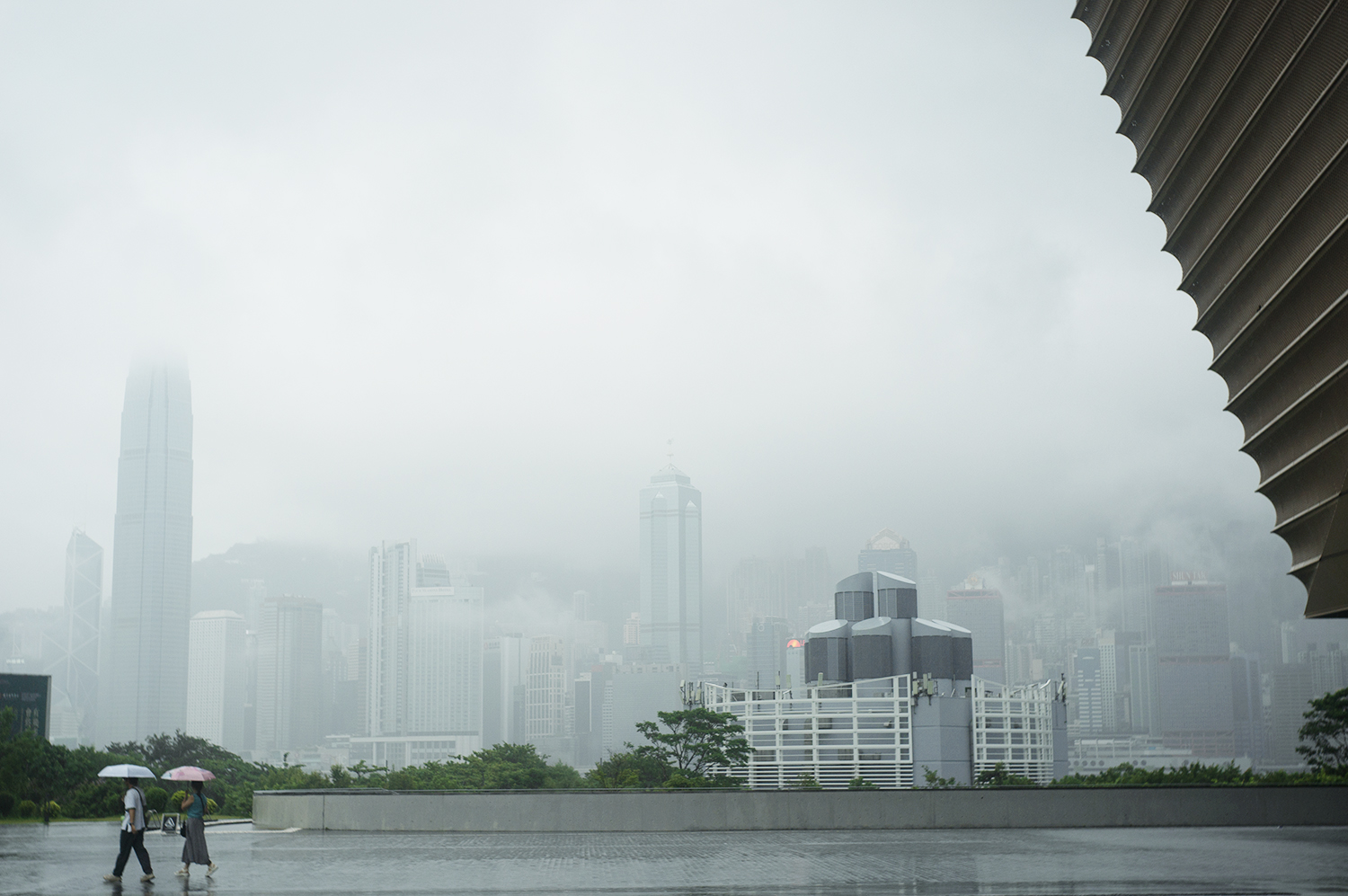

香港

香港に行ってきました。

文化大革命を免れた痕跡を探しに行ってきましたが、イギリス領の時期も長かったことが影響しているのか、

自分が求める中国的な要素はあまり感じませんでした。

繁体字はかろうじて確認できますが、大都市はどこも似てきてしまうのか、

かつて訪れた中国の奥地のほうが、破壊されたとはいえまだ残っている印象でした。

ただ街としては魅力的で、どこか南国のエキゾチックな雰囲気が漂い、美食、骨董など楽しむことができました。

東京よりも自然が残っている感じもあり好きなタイプです。

特筆すべきはやはり食。呆れるほど美味しかったです。

手の込んだのももちろん美味しいですが、期待せずに頼んだブロッコリーの蒸し物などもに驚かされました。

ただシンプルに蒸されているだけなんですが火の通し方が絶妙。

青臭さはないのにきちんと食感は残っていて、ああ、いままで何百ものブロッコリーを無駄にしてきたと思いました。

春巻きなども見た目は日本のと変わらないのに、皮が幾層にもなっていることで別の食べ物のようでした。

再び訪れたいという気持ちになる国ってそれほど多くはないのですが、香港はいつかまた食事を堪能しに行きたいなと思いました。

◎本物とはなにか

骨董街で写真の影青(インチン)をいくつか買い求めました。ふだんは高いものはあまり買わないようにしているのですが、

まあ香港の記念にいいかなと少し奮発してみることにしたのです(日本で買うともっと高いってのも理由のひとつにありましたが)。

しかし本物である保証はどこにもありません。

影青はもともと宋の時代につくられた古いものです。人気があるのでフェイクが出回るのですが、

これがよくできていて、自分の眼力ぐらいではオリジナルとの差はわかりません。

最近つくられたものと比べるとおよそ800年くらいの年代の差があり、値段もだいぶ違います。

手に入れた器はどこまでも軽く薄く、刻まれた紋様には美しい淡青な影を落としています。

帰国して料理を盛り付けていますが、十分に楽しめており、ならばそれでいいのではと思うのです。

例えばもし2000年後という長いスパンから振り返ってみると、多少の完成度の差は指摘されるかもしれないですが、

オリジナルに近い扱いを受けるのではないかと思います。なぜならば本物に匹敵するくらいのクオリティだからです。

低ければ話にならないですが、ここまで肉薄していると、影青の第二製作期につくられたという捉えられ方になっても

不思議でないのではと考えてしまいます。

画業の場合は画家というオリジナルを生み出す絶対的な存在がいるため、フェイクとの線引きは明確です。

しかし窯業の場合はそういった制限が希薄なため、オリジナルだけがいいとは言い切れない部分もあると思います。

レベルが低いオリジナルと、レベルが高いフェイクを比べてみて、フェイクのほうが勝ることもありそうだなと。

文化はお互いに触発し影響し合いながら、発達していくものだと考えています。

著作権などと言った概念は近代になり個が確立されるとともに出現するようになりましたが

人類の歴史のなかではそういったものがなかった時代のほう長かったわけです。

中国の南宋の窯で焼かれている青磁がとても素晴らしいから、韓国でも真似して焼いてみようとなり、高麗青磁が生まれました。

中国には中国の、韓国には韓国の青磁の良さがあり、優劣はつけられないとすると(実際につけられない)、

偽物は存在しないという考えかたもできるかもしれません。

本物とは一体なんなのか、あるいはフェイクとはなんなのか。

だんだん心の持ちようじゃないかという気もしてきますが、そのあたりを掘り下げてみるのも面白そうです。

などと偽物だったときの言い訳を飛行機のうえでブツブツと考えながら、帰国しました。

なにより薄いので、真贋よりも、無事に運べるかどうかに肝を冷やしましたが、割らずに海を越えることができました。

食にしろ、器にしろ、中国の文化は偉大です。行ってみるとつくづくそう思います。

いまは欧米が覇権を握っていますが、長い間世界の中心は中国とインドの間くらいにあったとされており、

最近その軸が少しづつ戻りつつあるなと感じています。

雑器も購入。良心的なお店だったので左はフェイクだと断言してました(フェイクでも問題ない)。

雑器も購入。良心的なお店だったので左はフェイクだと断言してました(フェイクでも問題ない)。

※和火やってます。

※作家活動のインスタやってます。