デザイナー樋口賢太郎が

綴る日々のことです

身体性の書4

おそらく誰にでも、手放すことができずにいつもそばに置いておきたい本があるだろう。

読み込むうちに血肉化していわば自分の身体の一部になったとでも言うのか。

「身体性の書」ではそんな本たちについて語ってみたい。

第1回はこちら

第2回はこちら

第3回はこちら

『はなしっぱなし』上下巻

五十嵐大介

初めて来たがこの場所を知っている

この漫画を読むと、足下に強い潮流を感じ、遠くへと運ばれていることに気付く。

圧倒的な物語の力によって、引っ張られていく先はとても不思議な場所だ。

そこには時間がない。

過去であり、未来であり、一瞬が永遠であり、永遠が一瞬である。

そこには大きさがない。

マクロであると同時にミクロでもあり、ミクロであると同時にマクロでもある。

そこでは意味を持たない。

形は形のまま、色は色のまま、まだ意味というラベルは貼られていない。

そこには生死がない。

生と死は対立するものでなく、等価なものとして存在する。

しばらくたたずんでいると、この場所を知っていることに気付く。

初めて来たが、世界のありようには馴染みがあるのだ。

ここは自分に一番近く、一番遠いところ、潜在意識の奥底。

シャーマニスティックと言ってしまっていいかもしれない短編の数々は、

現代のお伽噺と表現できるだろうか。

世の中のお伽噺はいにしえから伝えられるものが多く、

自分との距離を感じる場合があるが、ここでは時代背景をあえて現代に設定することで、

そういった種類のファンタジーが現代でも力を持ちうることを示している。

動物と話ができたり、精霊が見えたりする。さまざまな想像上の生き物も登場する。

象徴的だったり、隠喩的だったり、直喩的だったりするが、いろんな角度から解釈ができる。

不可思議な話ばかりだけれど、なぜだかすとんと腑に落ちる。頭ではなく、身体で理解できる。

『カイエ・ソバージュ』でも示されるように、人が自然や動物との対称性を獲得するには、

バランスがとれた「善なる物語」が必要となってくる。

洞窟のなかで、火を焚き、そのまわりにひとびとが集まり、シャーマンから出る言葉を待つ。

それは精霊の言葉でもあるし、生き物の代弁でもあるし、自然からの予言であるかもしれない。

かつて人々はそのように関係性を保っていた。

この漫画では、現代では聞くことができなくなった声をふたたび耳にすることができる。

五十嵐はいまを生きるシャーマンなのだ。

※インスタグラムやってます。

※作家活動やってます。

身体性の書 1

おそらく誰にでも、手放すことができずにいつもそばに置いておきたい本があるだろう。

読み込むうちに血肉化していわば自分の身体の一部になったとでも言うのか。

「身体性の書」ではそんな本たちについて語ってみたい。

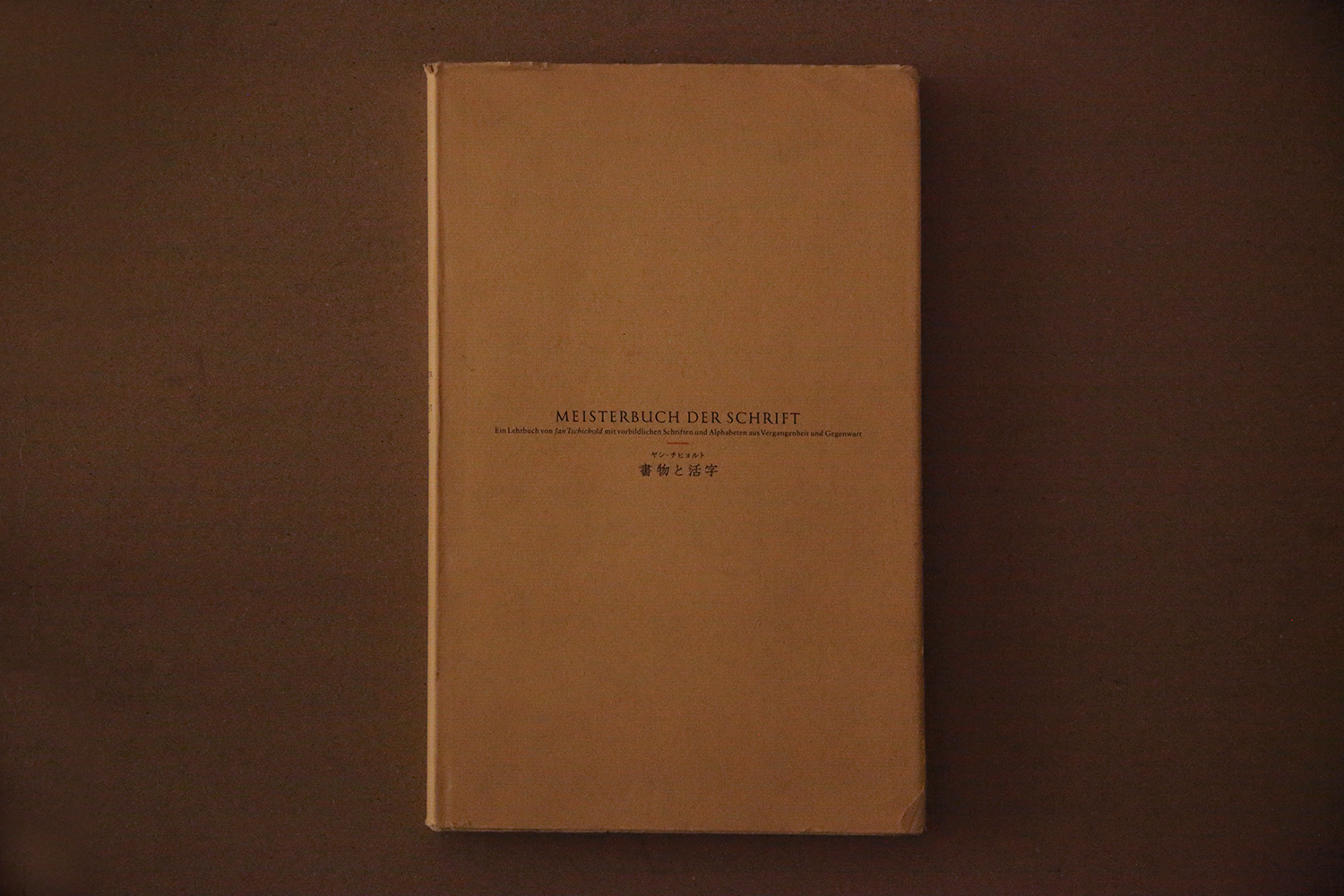

第1回目 ヤン・チヒョルト『書物と活字』

この本を買ったのは大学生の頃なので、もう15年以上も前の話である。

よく覚えているのは、そのとき金銭的に窮していて、

これを買うと今月分の食費がなくなるなあと、買おうかどうか迷っていたことだ。

大学でタイポグラフィの授業はあるにはあったが、満足いくものでなく、

漠然と書体とその扱いについて勉強したいと思っていたタイミングだった。

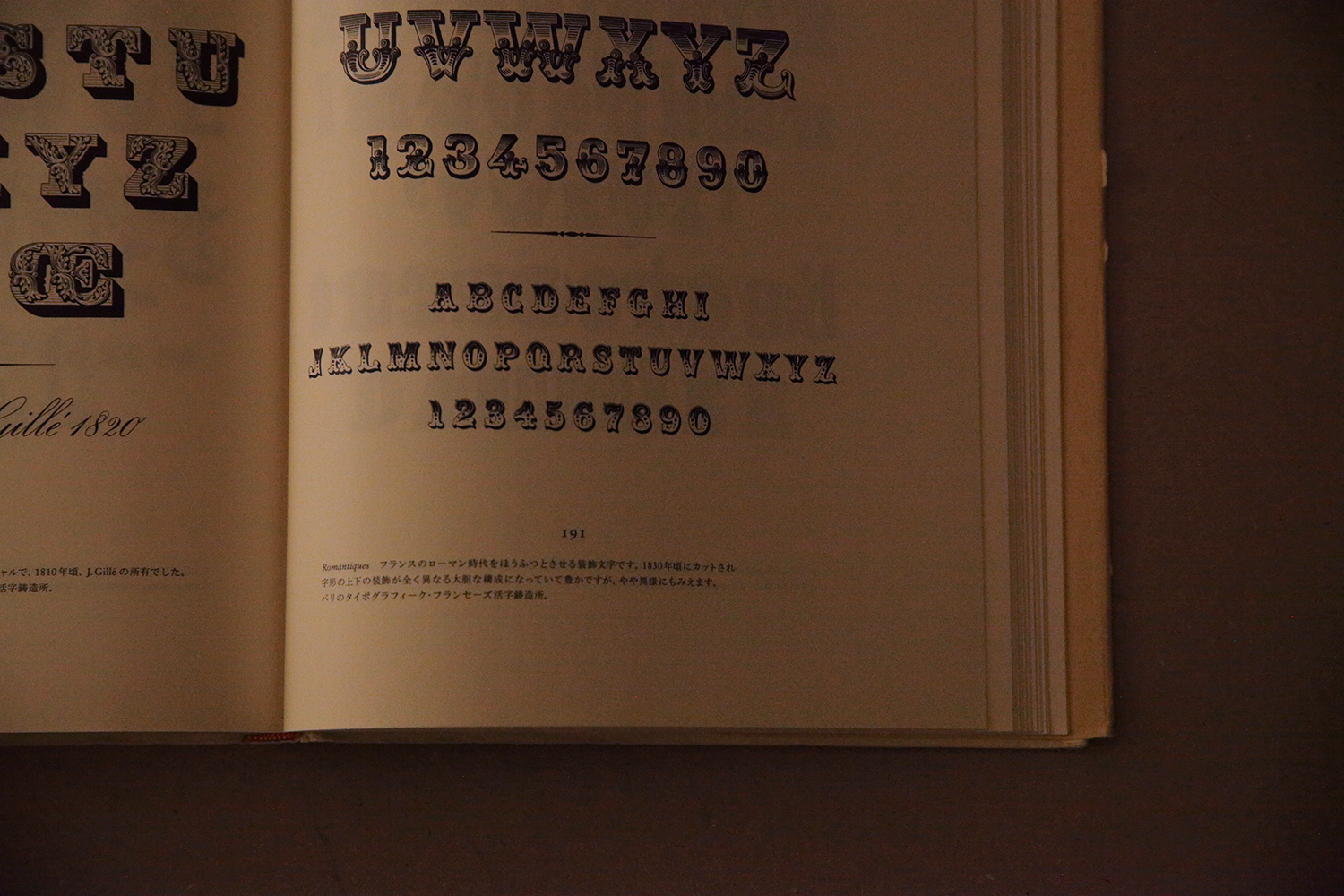

著者のヤン・チヒョルトって人が誰なのか知らないけれど、とにかく掲載されている書体がまばゆいばかりに美しく、

これをおかずにご飯を食べればいいかと諦められるくらいに、目と心が満足する本だった。

実際にはそんなことはしなかったが、酒のアテの代わりに、

深夜にウィスキーを飲みながら、よくページをめくった。

これを読むと、タイポグラフィを学ぶには、まずは文字の美しさを享受することから始まるということがよく分かる。

世の中にはこんなにも美しい書体があるんだとうっとりすることなしにタイポグラフィの上達はないだろう。

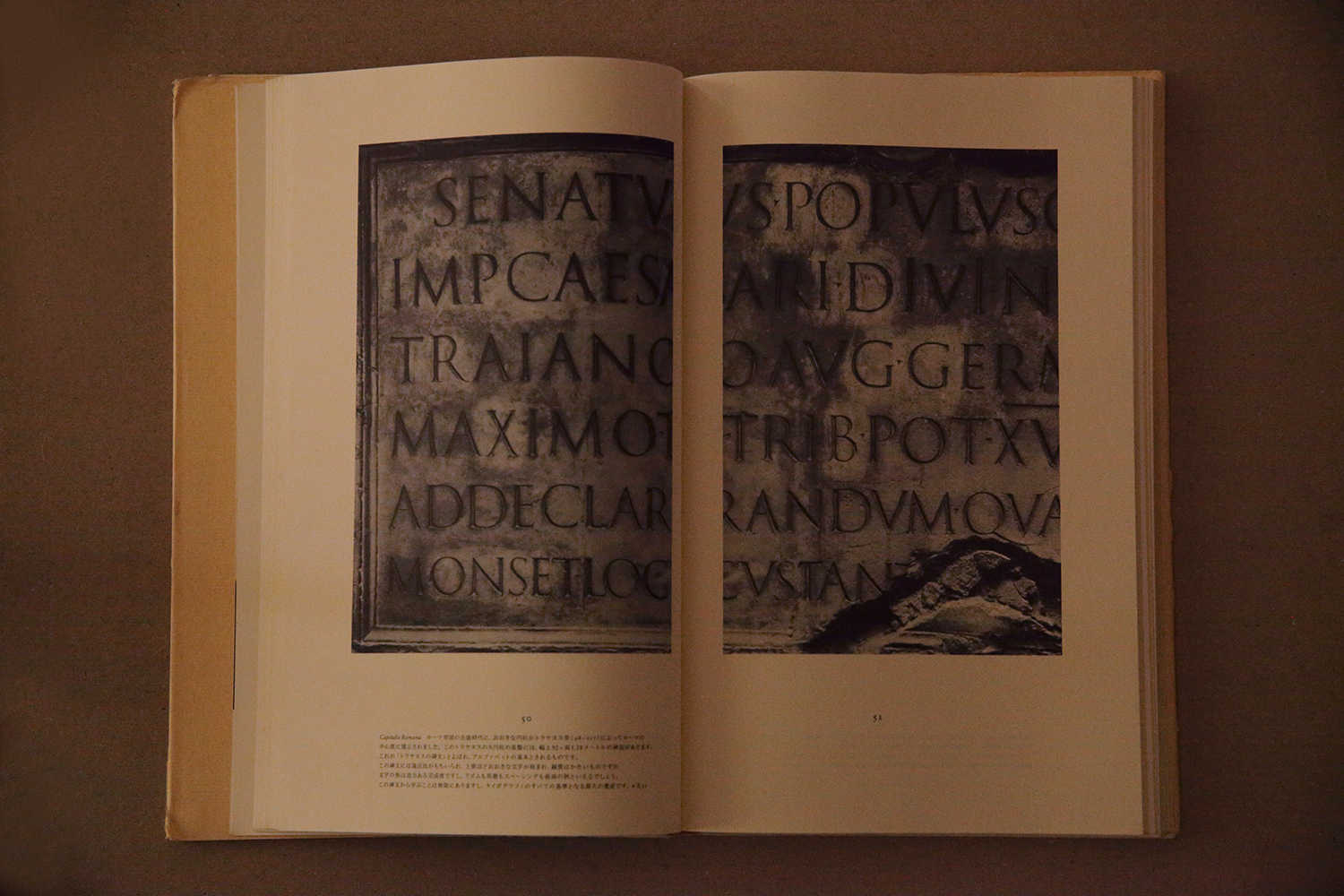

そういう意味で、天才チヒョルトの目によって、古くはローマ時代から選び抜かれた書体は理想の状態に置かれている。

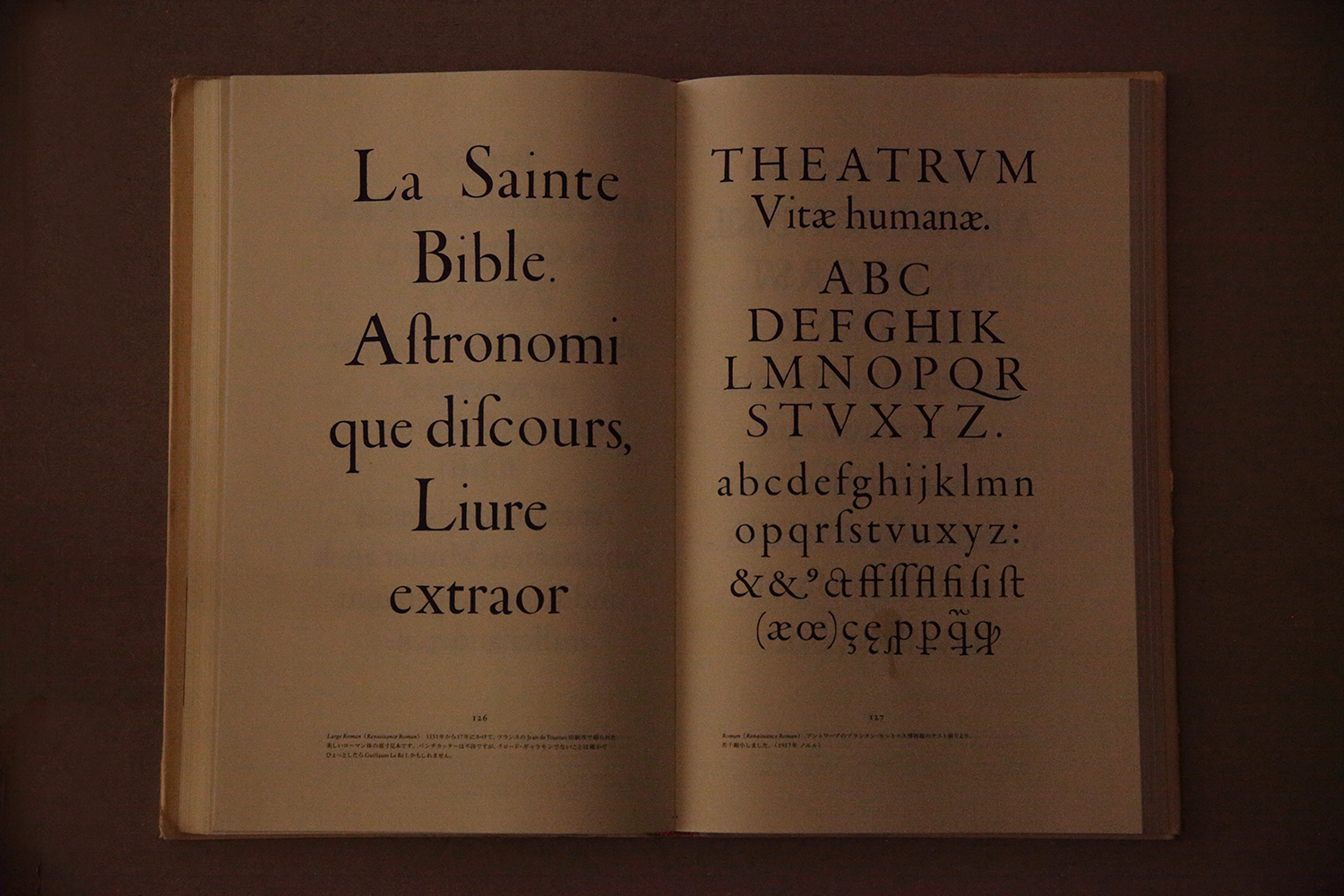

僕はこの書物で初めてGill Sansに出会い、無機質だと思っていたゴシック体にも温かみがあることを知った。

Garamondに遭遇し、古いローマン体には独特のかぐわしさがあることを知った。

なんでもそうだけれど、世の中にはこんなにも高い頂があると知ったうえで表現するのと、

そうでないのとでは、自ずと表現の質が変わってくる。

貧相な書体ばかりを見ていたわけではないが、この本を手に取ったことで世界の山の高さを知ることができた。

以来自分にとって一番のタイポグラフィの教科書となり、迷ったとき、わからなくなったとき、アイディアを探すとき、

あるいは欧文でロゴをつくらないといけないときには必ず開く。

目を通したからといって問題解決に直結するわけではないが、

気持ちを整えてくれる精神安定剤みたいな効き目があるのかいつもページをめくってしまう。

そしてめくるたびに新しい発見があり、学び尽くすということがない。

いい書物には、変わっていく自分に合わせて内容も変わる時間軸のようなものが存在するのだ。

そういった本との邂逅は、長く付き合える友達に出会えるのと同じくらい

価値があることではないだろうか。

『書物と活字』

著者 ヤン・チヒョルト

発行 朗文堂

日本語版翻訳 菅井暢子

日本語版デザイン 白井敬尚

発行日 1998年3月26日

※この記事は2016年7月に投稿した記事の再掲載です。

過去のデータベースにアクセスできなくなったので一部加筆修正して掲載しています。

※和火やってます。

※作家活動やってます。