デザイナー樋口賢太郎が

綴る日々のことです

地上の太陽

ARAYA SWALLOW

最近乗り始めた自転車。

ARAYAという日本のメーカーの50年ほど前のフレームに

現在生産されているパーツなどを組み合わせた完全オリジナル。

けっこう車幅があるのが特徴です。

知り合いの自転車の先達に組んでもらいました。

日頃はミニベロのBromptonと28インチの無印の自転車に乗っているのですが

無印の自転車にけっこうガタが来ており、新しい自転車を買わなければと思っていたところ

ちょうどいいタイミングで組んでいただくことになりました。

もともとイメージしていたのは築地の魚河岸が乗っているような黒っぽい実用車。

機能性のみを追求したような無骨でクラシカルな自転車を探していたのですが

イメージに合うものがなかなか見つからず(というか国内ではもう生産していないらしい)、

自転車難民状態におち入り、どうしたもんかなと困っていました。

他のひとはどうかわかりませんが

自分にとって何かを購入するのはとても面倒な作業。

購入後にもっといいものが出てくるのは避けたいので

まずはいま現在入手できる商品の情報を全部揃えてから比較検討に入ります。

職業柄というか、デザイナーゆえに、こだわりが強く、

目立っていいものがあれば楽なのですが、

そうでない場合は決断するまでにヘトヘトになってることもよくあります。

キッチンタイマーひとつ買うのもだいぶ時間がかかったなあ。

今回の自転車もそういった迷路に入り込みそうだったので助かりました。

なぜならばお願いしたのがデザイナーだったから。

同業者が組む自転車ならば間違いないと、基本お任せでお願いし、

やはり流石の仕上がりとなりました。

※和火やってます。

※インスタグラムやってます。

※作家活動やってます。

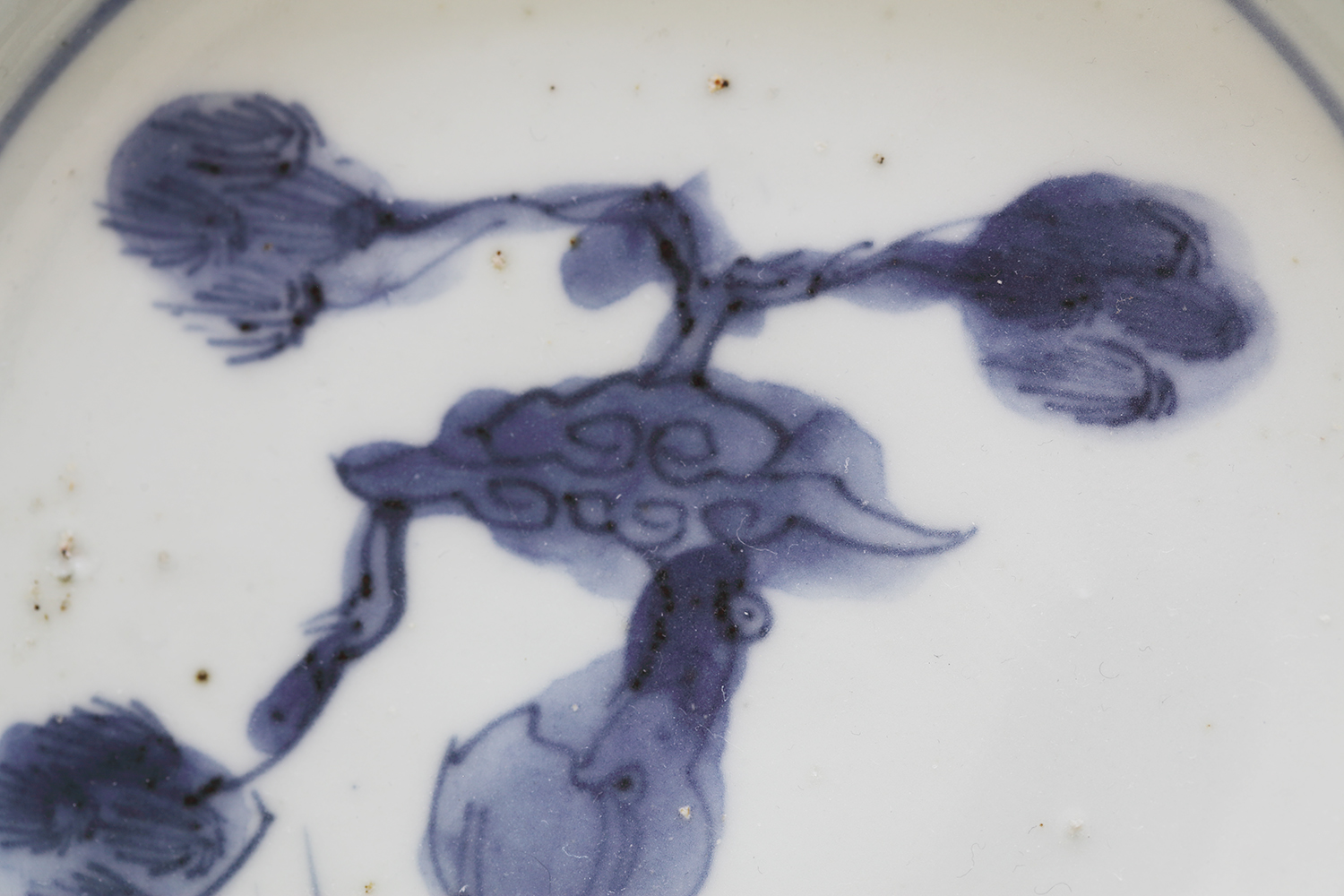

やわらかな古染付

昨年の夏くらいに骨董市で買った器。

なるべく知識で見ないようにしているが、いい物だなと見惚れて、若い店主に聞くとやはり古染付だと言う。

リムが付いているのは割と珍しく(リムの魅力についてはまた改めて紹介したい)、

値段もこなれていたので、はじめての古染付を手に入れてみた。

古染付(こそめつけ)とは江戸時代くらいに景徳鎮で焼かれていた器類のことで、

中国本土では見つかっていないため、日本の茶人の依頼によってつくられたと言われている。

色んな良さがあると思うけれど、洗練されきっていない、大らかでのびのびとした、

むしろ完成を避けるような器づくりに個人的な魅力を感じる。

家に帰り、荷を解き、テーブルのうえに置く瞬間がいちばん楽しみであり、また緊張する。

なんというか自分にとっての日常の象徴であるテーブルに、買ってきたばかりの非日常である骨董が置かれるとき、

今後それを楽しんでいけるのか露わになるからだ。

骨董市でいいなと思って見ていてもテーブルに置いたら違って感じることもあり、その辺はなかなか難しい。

まあ結局のところ自分の目が甘く、正しく見れていないということだと思うけれど、

机に置くことは資金石というか、ひとつの基準となっている。

この古染付に関しては素直にいいなと思った。

もちろん他のものでも同じくらいいいと思うこともあるので、

とりわけ感動はしなかったが、愛でるにはじゅうぶん良かった。

しかしここからが古染付の凄さなのだが、以来ずっとテーブルのうえに置いて楽しんでいる。

このようなことはいままでなかった。

見ていたいという気持ちがつづき、仕舞い込むことなく半年以上も経ってしまった。

ふだんは邪魔にならないようテーブルの隅にあって、目の端に入れていたり、

ときどきはじっくりと観察しているが不思議と飽きることがない。

もちろん器としても使いやすい。

「飽きることとは理解すること」といったのは元上司の原研哉氏であるが

その言葉を借りるとすると、いまだこの器の魅力を理解できていないのだろう。

一見3枚とも同じような大きさと模様だが、時間が経つと、優劣があるのがわかってくる。

時間をかけてわかることがあるんだなあと所有することの大切さを感じる。

この1枚がとくに優れている。

絵付のバランスがいいのはもちろんだが、特筆すべきはテクスチャー。

特有のミルキーな釉薬が薄くかかっているので、硬質な磁器であるにも関わらず、

表面にまるで液体のような柔らかさを感じる。

僅かな差が深みを生んでいる。

いまだ飽きずに理解できていないということは、

このつくり手なり、依頼主の意図するところが自分の想像を遥かに超えているということだ。

エベレストのように高い山は、ふもとから全容を把握することができない。

もしかしたら生涯かけても理解することはできないのかもしれない、となかば諦めに近い気持ちになってしまうのも、

古物を集める楽しさだと思っている。

※和火やってます。

※インスタグラムやってます。

※作家活動やってます。

引っ越しました

年始にお伝えしていましたように、鎌倉に移りました。

工期が遅れていたのと、内装を部分的にDIYでやっている関係で、予定よりも時間がかかってしまいましたが、

今月のはじめ頃に引っ越しました。

まだまだ未完成を残していますが、住みながら少しづつ完成させていこうと考えています。

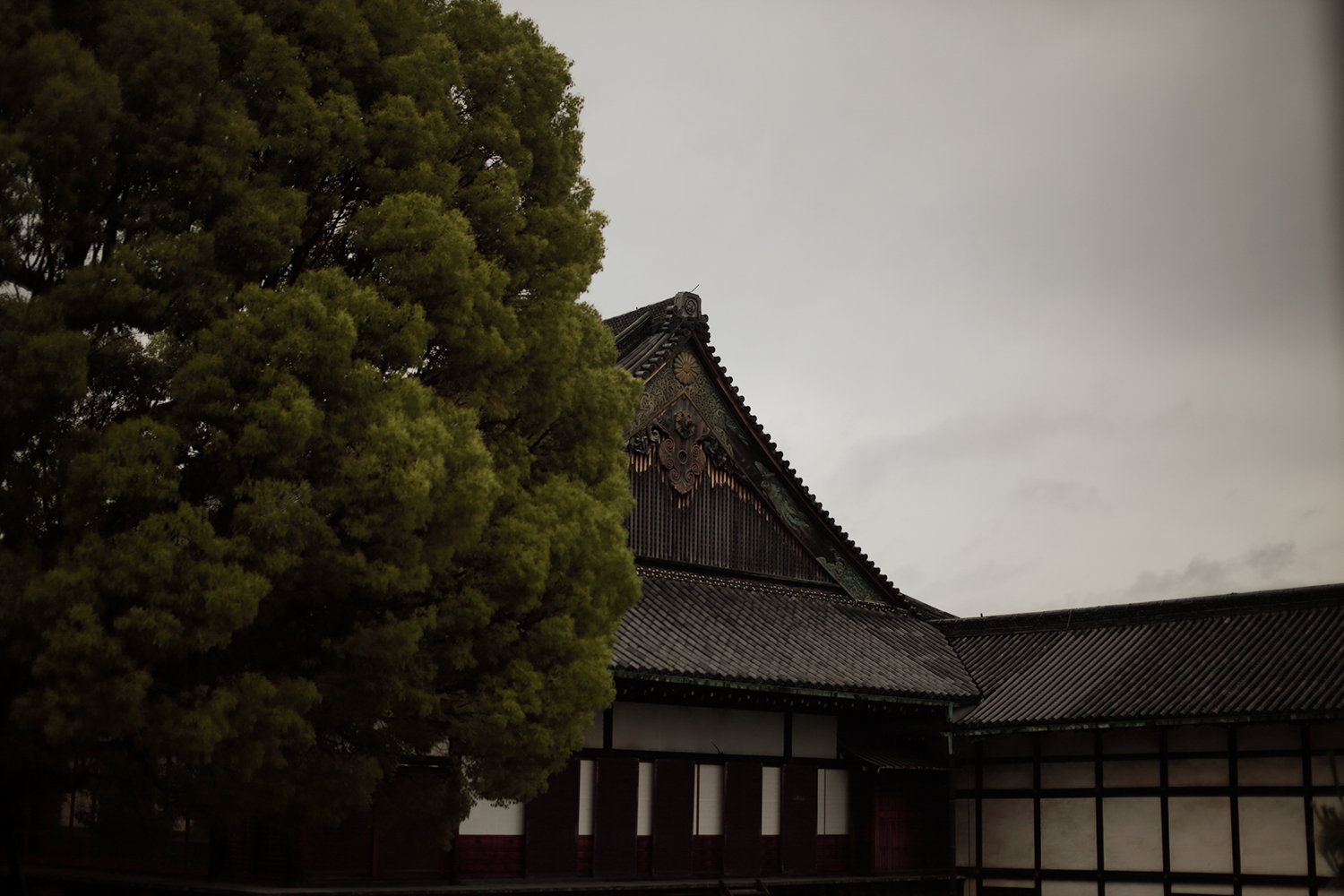

今回の家づくりで意識したのは、日本的な建物にしたいということ。

◎素材コンシャス

◎シンプル

◎地域性

これらの3つの要素を日本的と捉え、指標としました。

素材コンシャスとは茶の湯から続く、日本人独特の素材に対する感性で、もともとは千利休が見出したと考えています。

自然が豊かな環境で育った日本人のDNAには素材を尊ぶ感覚が刻まれているのではないでしょうか。

例えばそのことは、寿司屋のカウンターが、白木の一枚板でつくられていることに象徴的に表れています。

諸外国であればペンキを塗ってしまうところを、あえてそのままを楽しむ。

今回建てるにあたって、RC造を選んだのですが、それはコンクリートという素材を最大限に活かそうと考えたから。

木材の素材を活かす在来工法の選択肢も考えましたが、高気密・高断熱の面からRC造となりました。

なるべくたくさんの素材を使うことも意識しました。

コンクリート、石、木、紙、金属など素材が豊富な切り口も日本的だと考えています。

そして大事なポイントとしては塗装をしないということ。

塗装してしまっては素材感が活きません。

黒色が欲しいと思ったら、黒の石材を使う、茶色が欲しいと思ったら木材を使う、など

色を塗装で表現しない建物としました。

(木材などを保護するためにオイルやウレタンを塗布することなどは例外です)

シンプルとは素材感を活かすということ。

せっかく素材を活かそうと思っても、白木のカウンターが

レリーフでびっしりと埋め尽くされていると、素材の良さを享受しにくくなります。

桂離宮をはじめとする日本の伝統建築がなぜシンプルなのか、その答えも素材を活かす必然と考えると見えてこないでしょうか。

シンプルさと素材感は表裏一体の関係にあると考えています。

居住する地域にはそれぞれの気候風土や文化があります。

沖縄と北海道では当然求められる機能が異なるため、同じ建物を建てることはできないでしょう。

あるいは無理やり建ててしまっても快適ではないと思います。

その地域での快適さを素直に追い求めていくと自ずと地域性が出てくると思います。

以上ひとつでなく、3つを掛け合わせることで、日本的な建物が出現すると考えています。

そして総合的には、新聞社が年末にくれるようなカレンダーを壁に貼っても成立する建物を、ひとつの理想としていました。

カバーを付けない剥き出しのティッシュをそのまま置くということでもいいですが、

調和を求めすぎず、雑多に暮らしても受け入れてくれる懐の深さがあるという意味合いです。

どうやったらそういう建物をつくれるのか建築家に相談したところ、

構造を見せられる建物になっているか、そしてその構造を見せているかではないかと解答いただきました。

例えば合掌造りの家は新聞社のカレンダーを貼ってもビクともしないでしょう。

なぜならば構造を見せる前提で手を抜かずつくられているからです。

逆にいま現在量産されている経済性を優先した家は、プレカット材をボルトやネジで締めるだけだったり、

接着剤やタッカーなども使われており、躯体をあらわにはできません。

やみくもに構造を見せればいいということでもないと思いますが、機能美である梁や柱が露出しているほうが、建物として魅力的に見え、

そのことが懐の深さに繋がるのではないでしょうか。

構造をそのまま見せることができるからというのもRC造にしたひとつの理由です。

未完成なので全体をお見せできないですが、できあがったらまたアップしたいと思います。

※和火やってます。

※作家活動のインスタやってます。

日射角度が低くなるこの時期に現れる地上の太陽。

日射角度が低くなるこの時期に現れる地上の太陽。