身体性の書 3

2020.07.31

おそらく誰にでも、手放すことができずにいつもそばに置いておきたい本があるだろう。

読み込むうちに血肉化していわば自分の身体の一部になったとでも言うのか。

「身体性の書」ではそんな本たちについて語ってみたい。

第1回はこちら

第2回はこちら

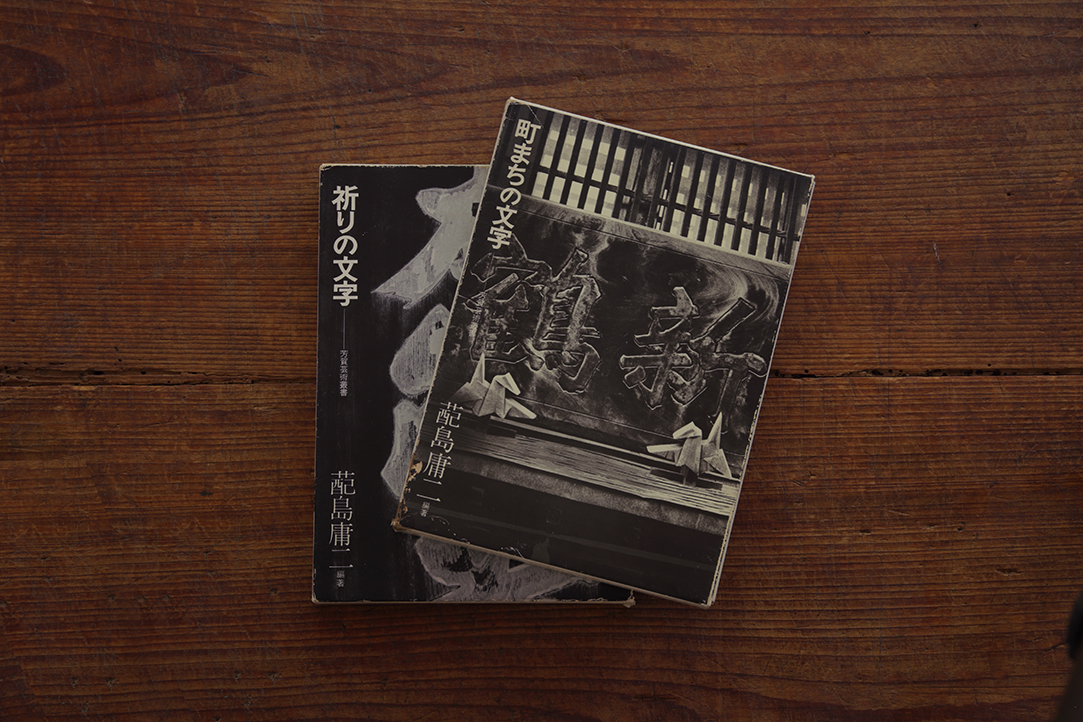

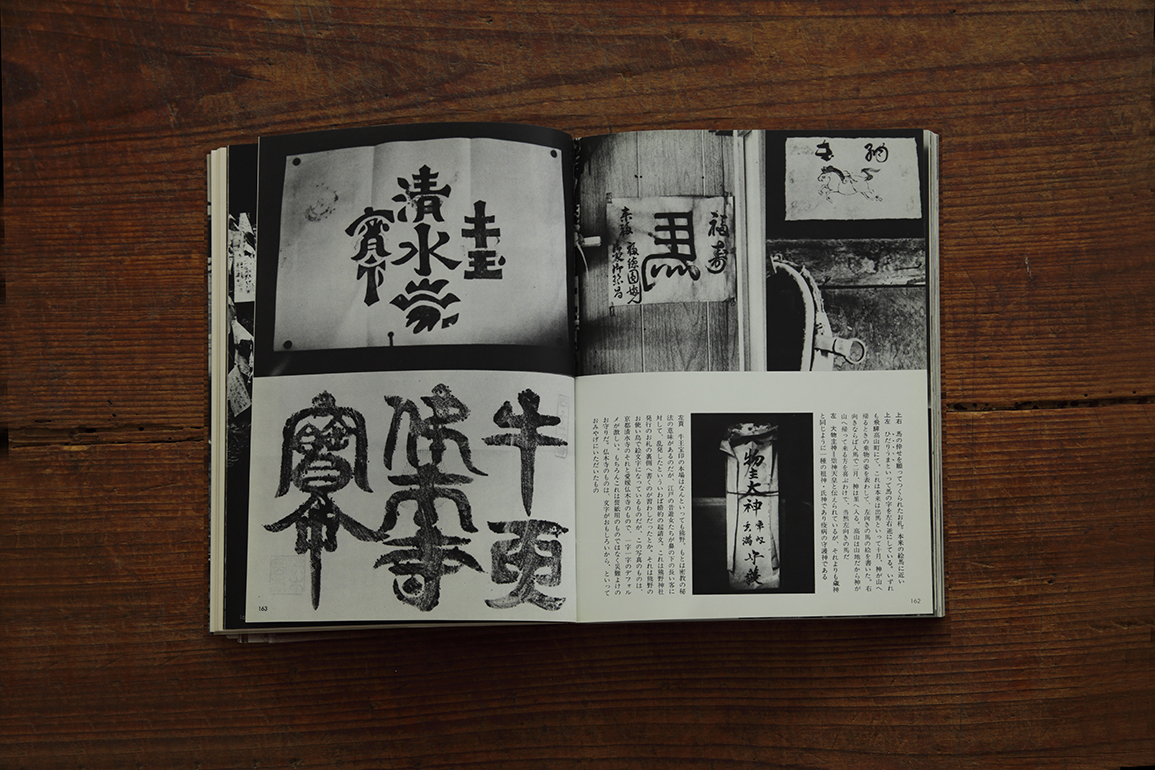

第3回目 蓜島庸二『町まちの文字』『祈りの文字』

この本をどこで手に入れたのか覚えていないが、独立して間もないころだったのは記憶している。

いわゆるモダニズムのデザインの教育を叩き込まれていた背景が自分にはあったが、

だんだんと民藝などの伝統的、地域的な文化にも心惹かれるようになり、

どっぷりと日本的な豊饒の海に浸りたいという気持ちを持つようになっていたころだと思う。

西洋的なデザインという意味ではグリッドシステムを理解していたので

アルファベットはコントロールできたが、日本語のフォントに関しては筆文字文化への知識の欠如があり

和文をきちんと扱えるかどうか不安があったのだ。

その背景にはデザインの環境がデジタルに移行してしまったことがある。

自分までがぎりぎり写植を触ったことがある世代で、現在ではデザインの作業は完全にモニターの中で行う。

明朝体などの活字文化を始祖とする流れはデジタルとの相性が良いが、

筆で書かれる文字をデジタルで表現しようとすると必ず齟齬が出て来てしまう。

例えばかすれや滲みをどう解釈すればいいのかという問題。

偶然に発生するアクシデンタルな現象により、

筆で書く際には同じ文字でもまったく同一に再現することは不可能である。

100回書いたら、100通りのかすれ、滲み、ハネが発生してしまう。

西洋のカリグラフィにもその傾向はあるが、より自由度が高い筆は変数が桁違いで、

デジタルに取り込むことはなかなか難しい。

カスレなどをスキャンして、偶然性を忠実に再現するフォントもあるが、

そこで表現されているのは書体設計というよりはリアリズムの転写であろう。

リアリズムはリアルにかなうわけはなく、結局は書家が書いたものにまで遡ってしまう。

筆文字のトメ、ハネ、鱗などの特徴を捉えて静的に表現するフォントや

寄席文字などの偶然性に依拠しない書体などはデジタル化できているが

筆文字の面白さの大事な要素である偶然性はいまだ含めることはできていない。

少し脱線したがとにかく現代に生きるデザイナーとして筆文字をどのように捉えればいいのか

その答えの一片を探して、この本を買い求めた。

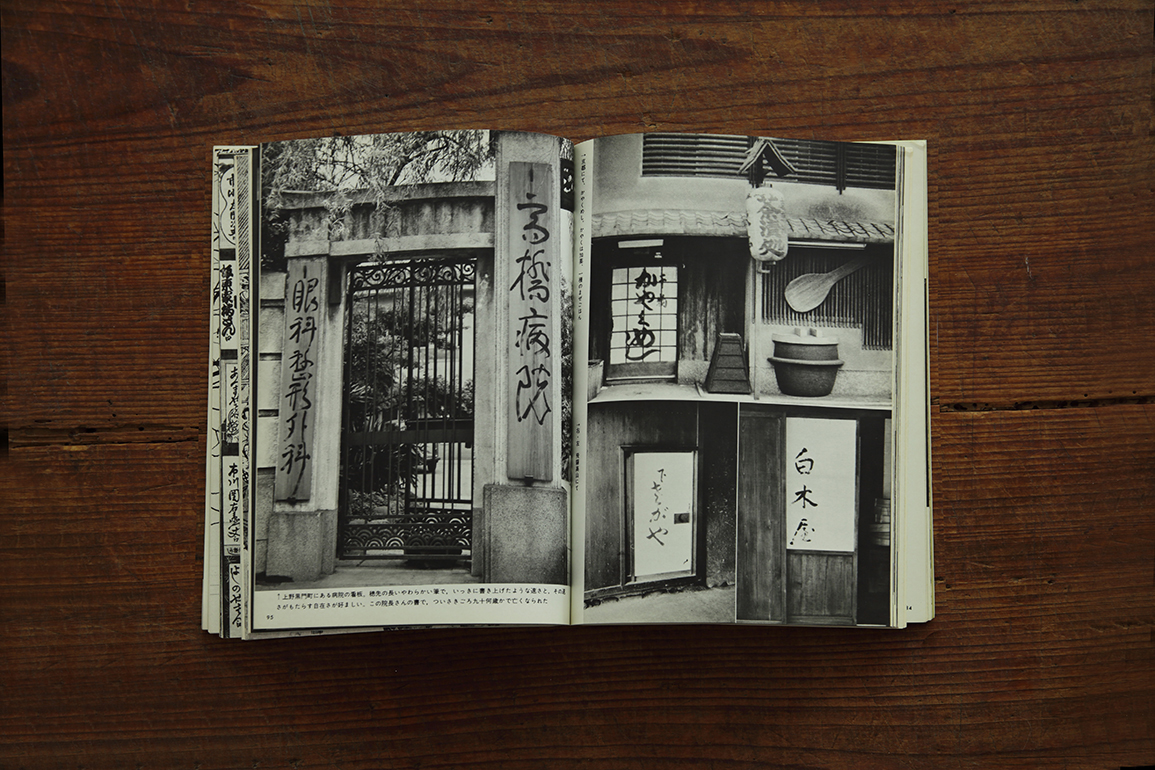

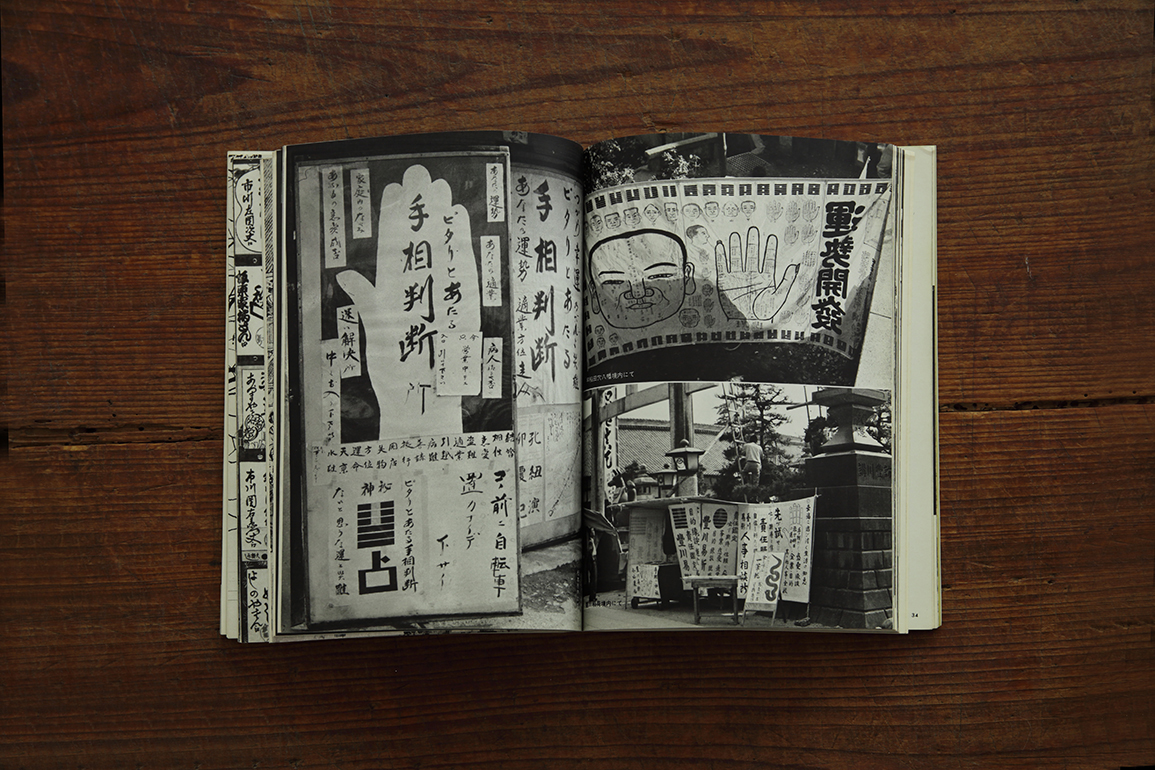

『町まちの文字』は市井に生きる人々が自由に書いた文字、

『祈りの文字』は神社仏閣に関わる文字で構成されている。

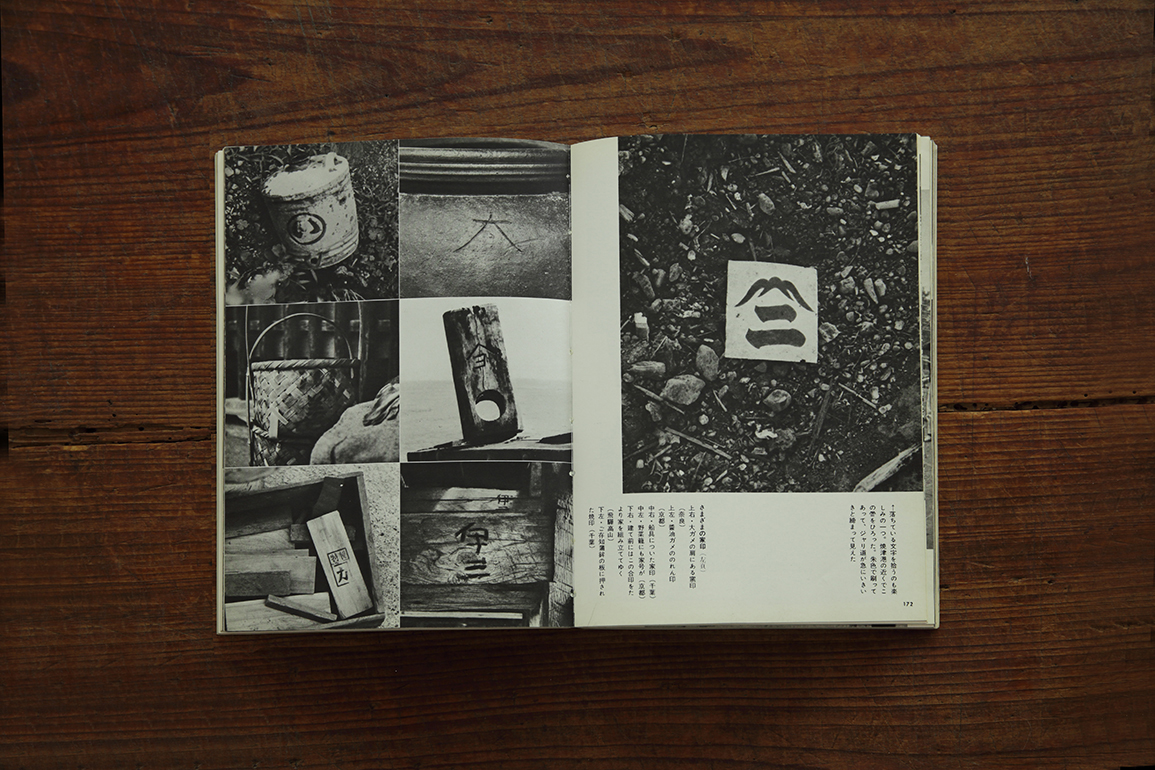

どちらとも同時代的(昭和中期)に撮影したものに加えて、

著者がコレクションする紙物や古道具なども掲載されており、少し前の日本の姿を知ることができる。

宗教などの縛りなく、自由闊達に表現されているぶん、前者のほうが見ていて楽しい。

当時は張り紙や広告などにも、筆で書かれた字がたくさん使われており、街中で文字が踊っている。

蕎麦屋を始めるなら、書道も習わないといけないと言ったのはデザイナーの浅葉克己であるが

確かに墨痕鮮やかな筆文字が店内に用いられていると、それだけで蕎麦を美味しく感じるだろう。

どんなに良質なフォントをバランスよく組んだとしても店主の直筆には敵わない。

『祈りの文字』に登場する文字は宗教的儀式に関するものなので、

よりデザインと文字の関係を考えさせられる。

手で書くことで宗教性や呪術性を担保しているのならば、この分野が最もデジタルに移行しにくいのかもしれない。

この本を手にするとデザイン外のデザインの可能性を意識するようになる。

例えば文字でなにかを表現する際に、パソコンにインストールされているフォントから選ぶ行為が

いかに狭い選択肢であるかわかると思う。

文化と文字は必ずセットである。

隷書なら隷書の、寄席文字なら寄席文字の、活字なら活字の文化的バックグラウンドがある。

この本は街中にかろうじて漂っていた筆文字文化の残り香を写し取っているのかもしれない。

『町まちの文字』

『祈りの文字』

著者 蓜島庸二

発行 芳賀書店

発行日 1975年6月25日

朗報です。この投稿を書いてちょうどすぐ後に版元が変わり再販されることがわかりました

※和火のインスタやってます。

※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。