太巻きサイケデリック

2017.09.29

子供の頃、苦手だったものに海苔巻きがある。

いや、正確に言うと、鉄火とかキュウリとか単体の具は大丈夫だったのだが、

桜でんぶやら卵焼きやら干ぴょうやらが混在する太巻き寿司が苦手だった。

お菓子のように甘ったるいことに加えて、でんぶのざらざらした舌触りにも違和感があったし、

蛍光色な断面も食欲をそそらなかった。

甘過ぎるし、派手過ぎないか?アレ、と思っていた。

いまになって思えば、寿司という文化自体、自分が育った熊本では進歩的でなかった。

そもそもあまり美味しいと思ったことがなく、なぜ世間で寿司という存在が

こんなにもありがたがられてるのか理解できなかった。

認識を改めたのは上京後にちゃんとした寿司屋に通うようになってからである。

よく言われるように、江戸前の握り寿司とは、シャリに新鮮なネタを乗せたものではない。

新鮮であることは大前提として、酢飯に合うようにネタを繊細に調節し、シャリの上に乗せたものが江戸前寿司だ。

なので江戸前の場合、なにも手を掛けていないと思えるネタであっても、ほんのわずかに火を通していたり、

塩を振っていたり、細やかに調整されている。

あるいはもっと大胆に、穴子みたいに蒸して焼き、甘辛いツメをつけることもあるし、

煮蛤のように醤油で煮込む場合もある。

握れないものは握らない、と頑固な親方が突っぱねるのは、

物理的に握れないということでなく、どう調整してもシャリには合わないということなのだ。

九州で食べていた寿司は、ネタの鮮度は良かったかもしれないが

そういった仕事はあまりされておらず、寿司としての完成度はいまひとつだった。

私は新鮮な海の幸が獲れる地方の港町に行っても、寿司は美味しくないから食べない。

魚介類はもっぱら刺身で楽しむ、と馴染みの江戸前の寿司屋の大将は言っていた。

確かに現在でも熊本で美味しい握り寿司を食べることはなかなか難しい。

話が脱線したが、とにかく子供の頃太巻き寿司が苦手だった。

それがなぜかとつらつらと考えてみると、味よりも様式の方がまさっていたからではないだろうか。

寿司は基本的にハレの食べ物だ。

特に太巻き寿司やちらし寿司は、季節のおめでたい行事と結びついているので

祝賀の雰囲気を演出するために、色とりどりな趣向を凝らし、食卓に華を添えてきた。

太巻き寿司の場合は、断面の面白さが人々の創作意欲を刺激するだろう。

上記の写真のようにやや過剰とも言える太巻き寿司もつくられている。

これらは房総半島でつくられる「太巻き祭りずし」というもので、名称からもわかるようにずばりハレのど真ん中だ。

つまり一目でおめでたいとわかることが太巻き寿司の役割=様式であり、おおきなアイデンティティなのだ。

やたらと甘い味付けも同様の理由だろう。

かつて砂糖は精製が難しかったため日々の料理に使うことはなかなかできなかった。

その裏返しとして砂糖がたくさん使える食べ物はハレを表すことになる。

華やかな西洋の食べ物が日常にあふれ、甘いものも存分に味わえる時代に育った子供にとって

形骸化してしまった様式にはあまり心惹かれなかったのだと思う。

加えて苦手だったのにはもうひとつ大きな理由がある。

それは様式の中にひそむ呪術的な日本の姿だ。

太巻きごときに、いよいよ話が大袈裟になってきたが気にせず進んでいく。

小さい頃、太巻き寿司にかぶりつくたびに、異界へと連れて行かれてしまうような居心地の悪さを感じていた。

それは中心に近づくにつれて、濃厚になり、しだいに呪術性さえおびていたように思う。

いまになって考えてみると、そのような体験は決して珍しいことではない。

大人になっても経験する一般的な感覚だろう。例えば自分の場合は、参道にずっと続く夏祭りの提灯を見たとき、

古い町を歩いていてどこかの開け放たれた窓から浪曲が聞こえてきたとき、

あるいは鈴木清順のいくつかの映画を観たときなどにも、同じこころもちになることがある。

それはいにしえの文化が持つ呪術の力が、こころに働きかけて、過去の世界へといざなっていくからではないだろうか。

言い方を変えると自分の中に蓄積された記憶がフラッシュバックする現象だと思う。

一時的にでもこころを捉えて動かなくしてしまうのは呪術の力だ。

では太巻き寿司に潜むものとは一体どんなものだろう。

思うにそれは、キッチュだったりサイケデリックだったりする日本特有の外連味ではないだろうか。

日本文化にはそういった派手でエグい側面があるからだ。

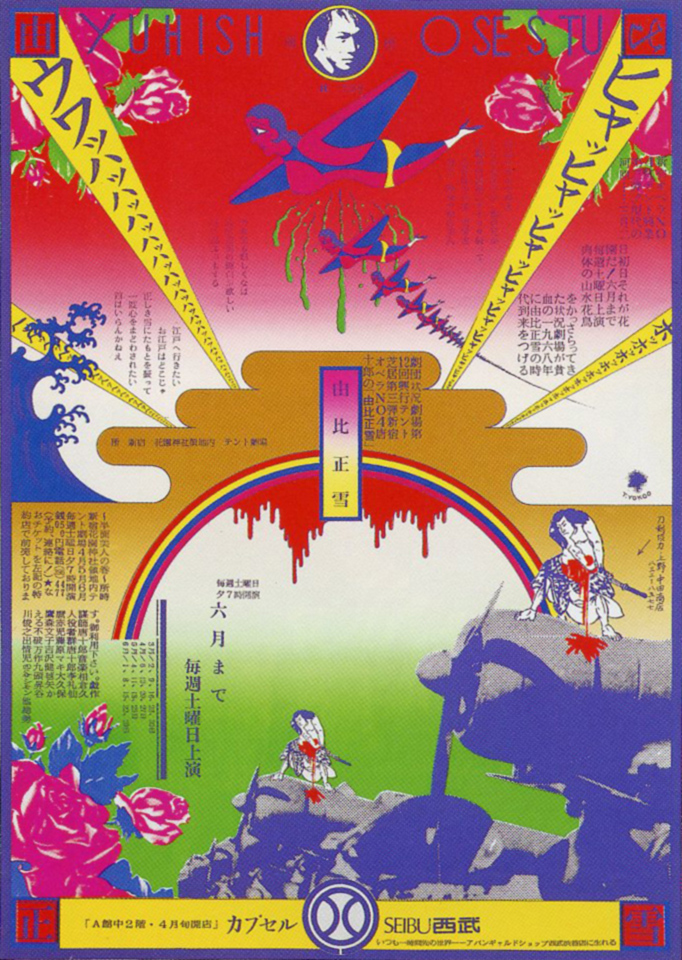

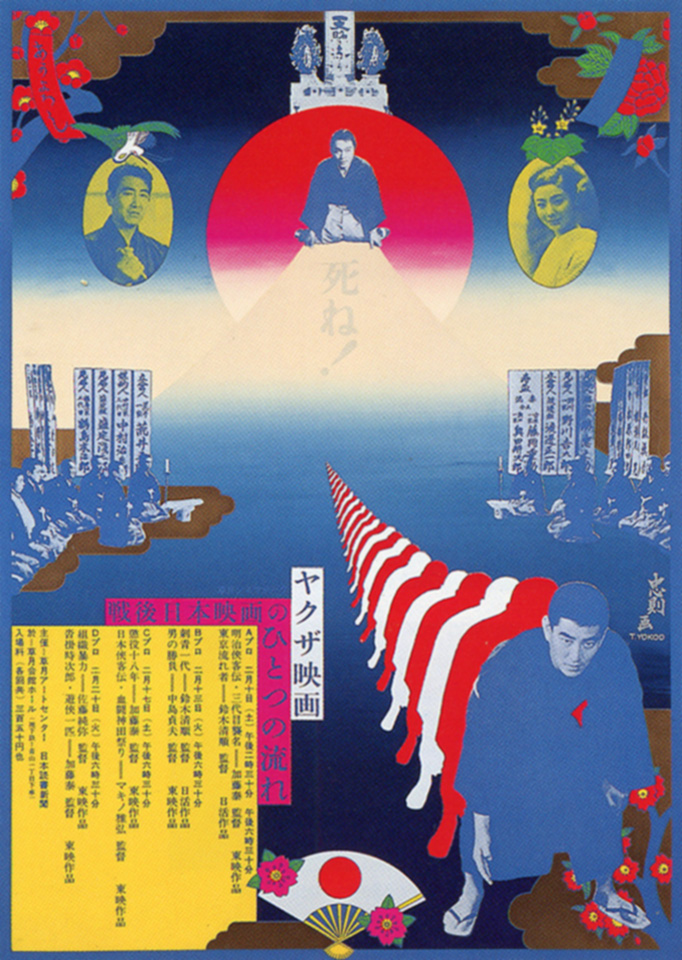

いろいろな捉え方があるけれども、一番わかりやすい例で言えば、グラフィックデザイナー横尾忠則の初期のスタイルがそれに該当すると思う。

わざと俗っぽいテーマを扱い、原色や蛍光色を多用し表現される演劇のポスターは、

見ていて気持ちが良いというよりは、むしろ居心地の悪さを感じてしまう。

しかしこの居心地の悪さが問題提起となり、一連のポスターを芸術の域まで高めている。

ビジュアルメインの話ではあるが、こういう形でわかりやすく表現されると

日本文化には毒っぽい領域があることが認識できると思うし、太巻き寿司であっても無垢な子供にとってはけっこう刺激が強かったのだ。

大人になったいまでは、太巻き寿司はむしろ好きな食べ物の部類に入る。

それは清濁併せ呑むように成長したというよりは、太巻き寿司の方が健全化しているからだと思う。

外連味がなくなり、呪術力が薄まっているのだ。

甘さも控えめで、バランスが取れていてとても美味しい。

すっかりいまではおめでたさを享受できるようになったが、子供のころの自分には鬼門だった。

画像出典 上から3枚目まで:千葉のお米ホームページ

画像出典 上から4枚目:『ヤクザ映画 戦後日本映画のひとつの流れ』横尾忠則 1967

画像出典 上から5枚目:『由井正雪 劇団状況劇場』横尾忠則 1968{{/小字}}

画像出典 上から6枚目:『責場』(部分)横尾忠則 1968

※和火のインスタやってます。

※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。