デザイナー樋口賢太郎が

綴る日々のことです

まるでギターを持つ少年のように

最近ゴッホに魅了されている。

ゴッホといえば、西洋絵画の基本中の基本、知らないほうが難しいくらい有名な画家であるが、

いままで琴線には触れることもなく、完全にスルーして過ごして来た。

しかし昨年あたりから、むずむずと気になるようになり、少しづついいなあという気持ちに傾き始め、

最近では、うむ、やはりゴッホは天才だと独り言ちるまでとなった。

子供のころから絵が好きで、美術系の大学に進学し、いまはデザイナーを職業としているが、

すべからく絵画を理解しているわけでないし、またする必要もないと思っている。

心が動かない物事は、そのままでいい。世間の評価に迎合して、好きになったふりをすることはないのだ。

まあとにかく、そういうわけで、いまはゴッホがだいぶ好きになってしまい、先日も上野のゴッホ展に出かけてきた。

ゴッホの魅力をひと言で表すとすると、ロック魂に溢れる表現となるだろうか。

青春という時期を過ぎて大人になると、ひとびとは「純粋」ではいられなくなる。

これは良い悪いの話ではなく、職を得て、働くようになると訪れる自然な現象である。

学生のうちは純粋さを武器に理想論を振りかざすことはできるが、

実際の世の中は様々な欲望がひしめいていて、そのまま受け入れるしかない。

ある種、「諦め」の連続が、大人になるということかもしれないし、

また「そういうものだ」といちいち失望しないことが、振る舞いとして大事なのではと思う。

もし青春を定義できるとしたら、それはまだ世の中に出ていない純粋な心の状態が巻き起こす、

葛藤や苦悩の数々ではないだろうか。

つまり社会に出ていないからこそ得られる視点が青春であり、

一度世間を知ってしまうと、後戻りはできない不可逆なものだと思っている。

なので例えば「中年の青春」などという言い回しはそもそもが形容矛盾であるし、

あるいはもし中年でまだ青春を抱えているとしたら、他人事ながらさぞや生き苦しいことだろうと心配になってしまう。

そしてゴッホこそ、青春を抱えたまま大人になってしまった人物で、たびたび世間と衝突や対立を繰り返し、

最後はカート・コバーンよろしく、ピストルで自殺までしてしまうのだ。

これをロック魂と呼ばずしてなんと呼ぼうか。

ゴッホは1日に一枚くらいのかなり早いスピードで絵を仕上げたらしく、

ゴツゴツとした強目の筆跡は、まるでギターのカッティングのように勢いよく繰り出される。

分厚く盛られた絵の具は、ぎりぎりの物質感で、

ややもすると対象物というよりは絵の具に見えてしまうことがあるが、その無骨さが独特の魅力を生んでいる。

絵画という平面性にあらがうように、塑された表面はもはやテクスチャの領域を超え、まるで彫刻のようだが、

その物質性が持つリアリティには有無を言わせない説得力がある。

またストロークとストロークの間が繊細な階調で描き分けられていることも多く、感覚の鋭敏さも垣間見れる。

まるでツンデレのような、無骨さと繊細さの落差にも惹きつけられてしまう。

ふつうは組み合わせないような似たような色を使っているのも興味深い。

冒頭の有名な絵は、対象物であるひまわりと背景が同じ黄色系で、難易度が高い画面構成だが不思議にピタリと決まっている。

常人にはこういった黄色 on 黄色の絵づくりはできない。

このひまわりの絵も黄色 on 黄色。壁である背景のほうがなぜか明るく、ひまわりが逆光ぽく見える。

一番見せたいのが壁なのかと思ってしまうような珍しい絵づくりだが、

壁の色が輝くように美しく、狂気が薄っすらと漂っていてとてもかっこいい。

スタイルは違うがどことなく草間彌生と同質の狂気を想起させる。

青春(純粋)⇆社会(不純)という対立構造は芸術における永遠のテーマのひとつで、

絵画だけでなく文学や映画など様々な作品で散見できる。

そしてその純粋さがただの青臭さで終わらず、本質を突いていた場合は傑作とされる。

アルベルト・カミュの小説『異邦人』やヴィンセント・ギャロの映画『バッファロー’66』などが思い浮かぶ。ニルバーナも然り。

ゴッホが自殺したのは37歳のとき。純粋さを保ったまま、青春を生きたのだろうか。

願わくば青春が終わったあとの絵も見てみたかった。

ゴッホのことなので、そのまま天才性を発揮し続けたかもれないし、もし以前ほど感動をもたらす絵にならなかったとしても、

それはそれでゴッホに幸せが訪れたのだと思うから。

※和火やってます。

※作家活動のインスタやってます。

※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。

侘び寂びるや軍艦島

日本人には廃墟マニアが多いらしい。

らしいというのは世界的な統計があるわけでなく、ただの印象論だからだが、

確かに軍艦島ツアーや廃線跡巡りなどをみると、廃墟に対するポジティブな捉え方はあるのかもしれない。

軍艦島は10代の頃から興味を持っていたが、当時はまだ知る人ぞ知るくらいのマイナーな存在で

まさかここまで有名になり、世界遺産にまで登録されるとは予想だにしなかった。

やはり廃墟好きの国民性があってのことのように思えてくる。

あばらや、藁屋、茅屋、賤が家、苫屋、葛屋など朽ち果てる家屋の様を表す言葉も多い。

なぜ日本人が廃墟、廃屋を好むのかというと、それは侘び寂びの精神が背景にあるからではと考えている。

侘び寂びと廃墟?といぶかしがるかもしれないが、以下のような説明ができないであろうか。

日本は風土的に温帯湿潤の島国で四季もはっきりある自然が豊かな国である。

そういった環境のなかでは、自然に対する鋭敏な感覚が育まれていく。

一年を通して雨も降らない砂漠のような地域とは異なる情緒的な作用もあるだろう。

宗教的にもアニミズムの影響が色濃いし、装飾をなるべく排したシンプルさを好んだり、

無塗装の白木を尊ぶのも、素材や質感という自然本来の姿をより感じたい意識の表れだと考えている。

日本以外の場合、木製家具は装飾や塗料で覆われたものが大半で、寿司屋のカウンターのように鉋を掛けただけの板材を使うことは珍しい。

むろん塗料で仕上げるほうが利便性や耐久性は高まるが、なぜか日本人はそういう加工を潔しとしないことが多い。

現在の日本でも塗装された家具は巷間に溢れているが、

宗教的な儀式やハレの舞台などの改まった席では、より自然を感じるものに無意識的に価値が置かれている。

日本人と自然との親和性の高さは、素材コンシャスというか、

素の良さを尊ぶセンスが結実したブランドである「無印良品」が日本から誕生し、

そのオリジナリティが世界で評価されていることが証明している。

日本人にとってはごくごく日常的であるが、親和性の高さは実は独特なのだ。

珠光の云われしは、藁屋に名馬を繋ぎたるがよしと也。然れば則ち、麁相なる座敷に名物置きたるが好し。

—— 山上宗二記

侘び寂びも、この表れのひとつではないだろうか。

上の言葉は茶道の始祖である村田珠光のものであるが、粗末なあばらやである藁屋と名馬のコントラストを楽しんでいるのがわかる。

茶道では、完成したばかりの家屋ではなく、雨風に晒された粗末な藁屋に美を見出したり、

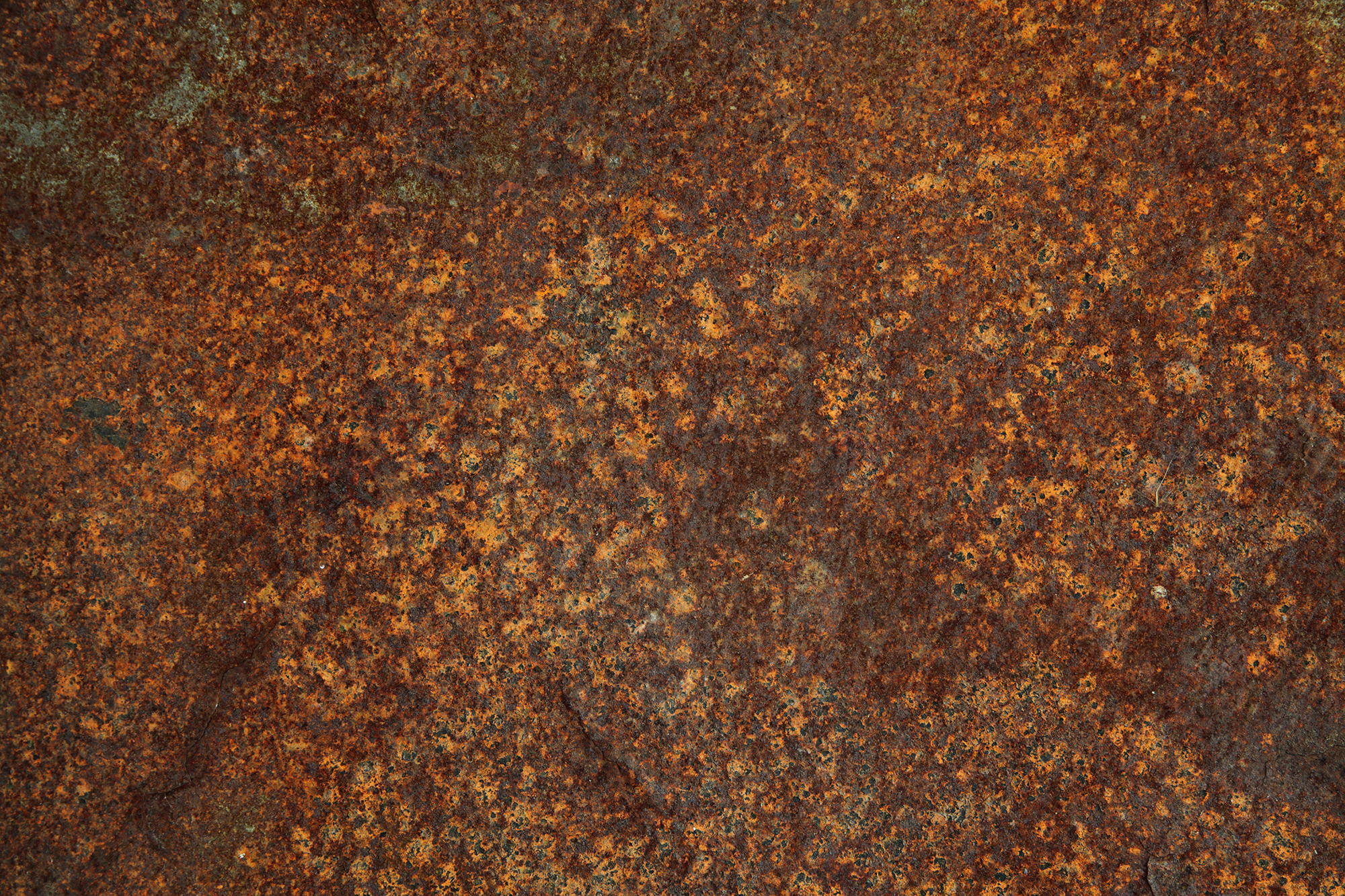

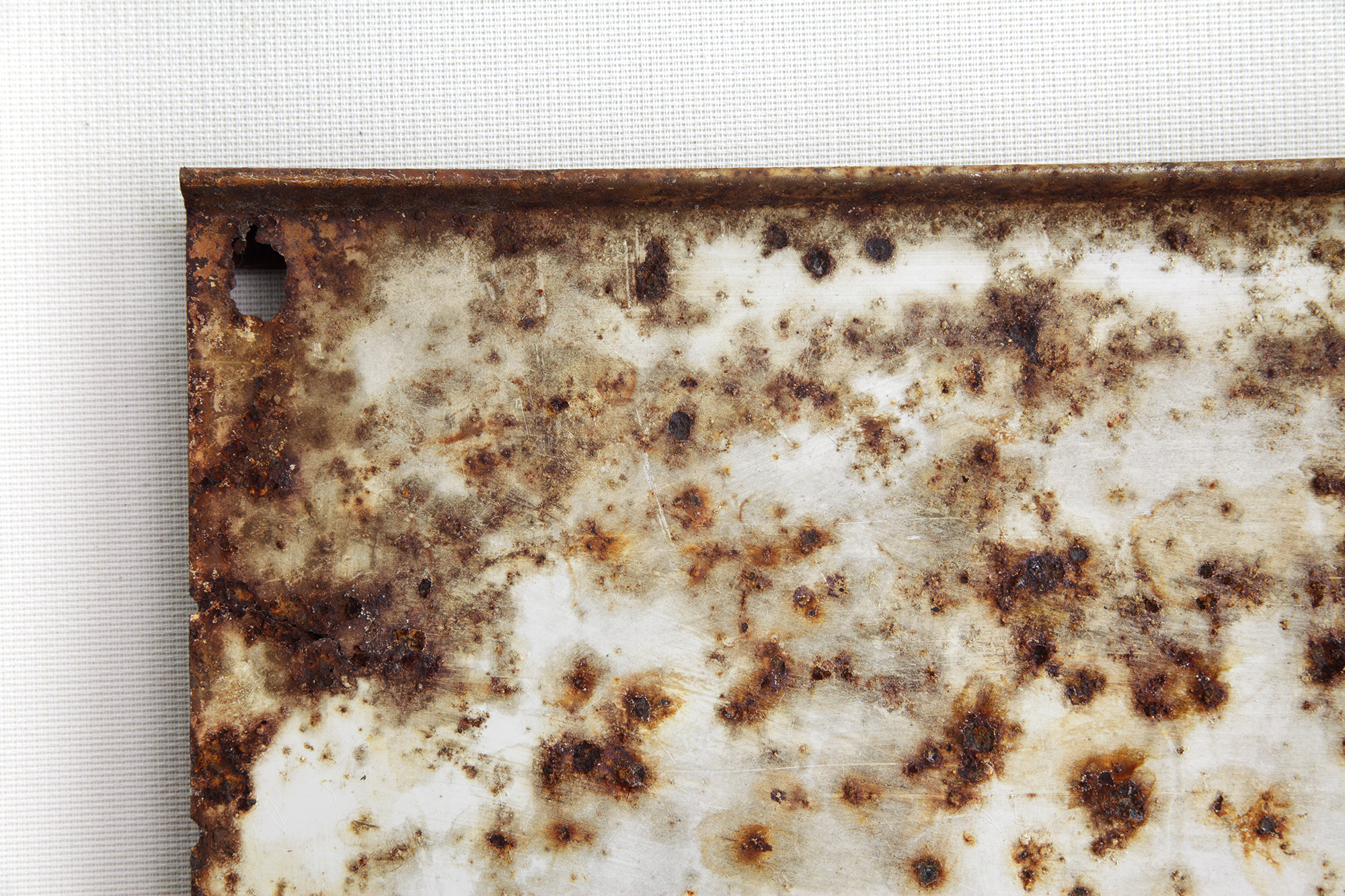

まばゆく輝く金属でなく、段々と酸化して鈍く光を集めるようになった状態を好ましいと考える。

世の常として木材は朽ち果て、鉄は錆び、石は苔むす。

そこに現れるのは、大いなる自然である。

そしてそのスケールとスピードを最大限に拡大・加速させたのが、廃墟となるのではないだろうか。

つまり日本人は廃墟に自然を見て、楽しんでいるのだと思う。

最近始めた作家活動も大きく考えれば、茶道や日本の風土が生んだ自然との親和性の延長線上にあると考えており、

むかしから自分が廃墟が好きだったことと深い関係があるのではと思うようになった。

一番上の写真はインスタレーション的だった作品をスカルプチャー的な見え方に変えたもの。

※和火やってます。

※作家活動のインスタやってます。

※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。

センスが一番大事

先日、デッサンについて会話をする機会があり、美大の受験ではデッサン力を偏重しすぎているのではという話になった。

まあよく言われることである。

芸大・美大は芸術学の学科などを除き、だいたいにおいて、

入試にデッサンがあるので、美大を志そうとした段階で自動的にデッサンを始めないといけない。

ここでいうデッサン力とは石膏や人物などを鉛筆や木炭などでリアルに描写する力を意味している。

本来デッサン力はもうちょっと広い意味を指すと考えているが、話が広がり過ぎるので、焦点を絞ることにする。

そのときに主題となっていたのは、なぜ日本の美大はこれほどまでにデッサンを重要視するのかということだ。

海外の美術系大学入試の場合は総合的に判断されることが多く、日本ほどのデッサンのレベルの高さは要求されない。

この日本の美大の姿勢はリアルな描写力がなければ美術の表現をする資格がないと言っているようなもので

芸術が本来一番大事にしないといけないはずの自由さをないがしろにしている行為とも思える。

むろん絵の巧拙だけで、芸術性が問われることがあってはならないし、また芸術への間口はなるべく広大なのが理想だろう。

人口比をみて日本から偉大な芸術家が多く輩出されているのなら

デッサン力重視の教育のメリットを感じるが、そういった話を聞くこともない。

もしポール・セザンヌがフランスではなく日本に生まれていたら、あの才能が開花しただろうか。

セザンヌは19世紀で最も偉大な画家だと思っているが、リアルに描写することに長けていたわけではないので、

受験の石膏デッサンではいい点数は望めないだろう。

いまのシステムだと美大には入れないばかりか、自分には才能がないと打ちひしがれ、絵筆を折っていたかもしれない。

ではデッサン力より大事なものは何か。

それは「センス=美意識」ではないかと考えている。

どんなにリアルな描写ができても、最終的なアウトプットが美しくセンス良くなければ、魅力ある表現とは言えないだろう。

逆に美意識があれば、リアルな描写がなくても、美しくセンスが良い表現につながる。

よく「センスだけ良くても駄目だよ。基本となるデッサンができていないと」というような意見も言われるが

はたして本当にそうだろうか。

例えばアンゼルム・キーファーやボルタンスキーらの活動は、リアルな描写表現はとらないが、

人が知覚できる五感を超えた表現のありかたを示しているように思う。

魂の奥深さというか、人々の意識の奥底を揺さぶるような作品は、ふだん使っていない新たな感覚の扉を開かされる。

美術表現においてはセンスがデッサン力を凌駕すると考えるので「デッサン力があっても、センスがないと駄目」ではないだろうか。

入試でセンスをどう計ればいいのかは簡単ではないが、

海外のようにポートフォリオなどを提出させて、総合的な個性を見るという選択肢があってもいいと思う。

入試会場で描かされる数枚だとやはりセンスを推し量るのは難しい。

そしてここは大事なポイントだと思われるが、センスがいい才能を見出すには、

選ぶ側もいいセンスを持っていないいけないということ。

デッサン力は指標としてはわかりやすいが、いいセンスが何かという問いには明確な答えがないので、

選ぶ側にもセンスが要求されるのだ。

あまり大きな声では言えないが教員側のセンスに自信がないので、デッサン力を重視しているという問題も、

いまの入試のシステムには潜んでいるのではないかと思っている。

※和火やってます。

※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。

作家活動のお知らせ

前々から考えていたことですが、デザインの仕事と並行して作家活動を始めようと思います。

テーマは「自然の表出」です。

金属や木材などさまざまな素材に生じる「自然=経年変化」に美を見出します。

見出したものを作品とするだけで、自分の手は一切加えません。

つくるのではなく、あくまで見つけるというスタンス。

まずはインスタグラムで活動を始めたいと思います。

https://www.instagram.com/kentaro__higuchi/

おそらく骨董好きが高じて、このような活動を始めることになったのでしょう。

東京のどこかで行われる骨董市に毎週のように通うのが、いつの頃からか楽しみになりました。

食に関することが好きで、いい器を求めると自然と骨董市に足が向きます。

なにごとも知識から入るのが好きではないので、骨董市でも自分が良いと思ったものがなんであるのか、

お店の人に尋ね、教えてもらうことから始めました。

ほとんど幼稚園児程度の知識しかなかったのが、だんだんと高麗青磁や白磁、古染付、初期伊万里など判別できるようになり、

漠然としていたマーケットにジャンルや流行などが見えてくるようになります。

ジャンルの違いがわかり始め、その良さが享受できるようになると、ジャンルを最初に発見した人がいたのだと気付きました。

骨董における名の付いたジャンルは、天才的な目利きが見出し、始まっていることが多いのです。

例えば初期伊万里であれば、生掛けの釉薬の鈍いテクスチャーに、誰かが美を見出したことがきっかけです。

初期伊万里がつくられたのはまだ製陶技術が確立されていなかった時代なので、技術的には未熟で、形や藍の色も不安定です。

技術が向上した新しいつくり方に移行したあとは、おそらく初期伊万里は過去の物となっていたと思いますが、

時代が下ったいつかのタイミングで、未成熟だった初期伊万里のほうが美しいという人が現れたのです。

骨董市に通うことで一番面白かったのは、この美を見出すという視点です。

それまでは見向きもされなかった、あるいは認識すらされていなかった分野を発見し、

提案がうまくいくと人々の価値観がガラリと変わるのです。

全く新しい世界に触れて驚くとともに、その本質とは何か考えるようになります。

世の中では一般的に、手を使ってなにかを生み出すことを創造だと捉える向きが強いと思いますが、

創造の本質とは視点や視座を与えることだと考えます。

印象派でも、キュビズムでも、琳派でも、メディアアートでもなんでもいいですが、こういう視点で物事を捉えると美しいですよ、

という作者の提案に鑑賞者の視点が重なった場合に、感動や共感が起こるのです。

そういった意味では目利きが見出す美と画家が描く美にはほとんど違いはなく、

あるとすれば後者のほうがより実際的に具体的に提示しているだけだと言えます。

審美眼という言葉がありますが、コレクターの蒐集物に人々の共感が生まれるとしたら、

それもひとつの表現にじゅうぶんになり得るのです。

ちょっと長くなりましたが、自分も同じように「見つける」というスタンスで活動を開始します。

テーマは冒頭にも書いたように「自然の表出」です。

自然が美しく表出しているさまを、手を動かすのではなく、目を動かしながら探していきたいと思います。

※和火やってます。

※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。

アイディアと回数力

学生と話していると自分ではふだん意識していなかったことを聞かれて、物事を改めて考えることが多い。

それは授業を持ち、学生と対面することの面白さのひとつであるのだが、先日はアイディアについて話が及んだ。

(今年の多摩美の授業は通常営業で対面で行なっている。)

アイディアがないと面白いデザインにはならないので、知恵を絞ったほうがいいという会話の流れで、

「いいアイディアとはなにか?」と聞かれた。

アイディアという言葉は特に専門的でもないし、ふつうによく使うので、簡単に説明できるかと思ったが

意外に難しくしばらく時間を要することになった。

学生から何かを聞かれた場合は、きちんと向き合い誤魔化さずに答える。そして自分の言葉を選ぶようにしている。

どこかで聞いたような言葉だとか、ググれば得られる知識はどちらも求めていない。

そのとき答えたのは「魅力の重なり」だった。

いくら面白そうなアイディアでも魅力がひとつだけだと、ひとびとはあまり関心しない。

しかしそれらがいくつにも重なると、輝きを増す。

例えばダイヤモンドという宝石がもてはやされるのは、透明度だけでなく輝度や硬度もあるからだ。

これがもしガラス並みの硬度だったなら、だれも指輪にしようとは思わないだろう。

バラという花に人々が魅了されるのは、華やかな色彩はもちろんのこと、

その造形の美しさやかぐわしい芳香も兼ね備えているからだ。

どれかひとつだけの要素では人々は熱狂しない。

上記の例は自然物だが、いいアイディアもこれに近くて、魅力がいくつか重なってないと、世の中では評価されにくい。

ひとつの側面からでなく、多角的で重層的なつながりを持っていること。そしてその数が多ければ多いほど重宝される。

ではどうすれば、そのようなアイディアをひらめくことができるのか。

必要な情報をインプットする

↓

問いを立てる

↓

何度も考える

自分に言えるとするとこんな感じだろうか。

まずはなるべくたくさんの情報を集めて、必要なものを取捨選択する。

最初の段階では情報は多ければ多いほど望ましいと思う。

この際に大事な情報が後から出てくるなどの不備がないよう注意する。

情報に不備があると、導き出す答えにも当然不備が出てくるからだ。

有益な情報を選び出したら、前回書いたように「問い」の設定を行う。

ここではなるべく意義があり、良質な問いを立てる。

その後は「回数力」だと思っている。

回数力は僕の造語で、いわゆる集中力の対義語、「多動力」的な意味にも近いだろうか。

たとえばアイディアの締め切りが10日後だったとする。

同じ量の時間の使い道として、最後の数日に集中して考えるのと、

10日間に渡ってなるべく多くの回数考えるのだと、瞬間的な時間であっても

後者のほうが良質なアイディアを思いつく可能性が高い。

お題を頭の片隅に置いおいて、日常のあらゆる場面で思い出すように意識する。

食事をしながらとか、テレビを見ながらとか、お風呂に入りながらとか

いつも気にしながら、ひらめく瞬間を待つ。

往々にして捻り出したアイディアは面白くないので、この「待つ」姿勢が大事だと考えている。

いわゆる「降りてくる」状態というか、あくまで自分が考えつかないようなレベルのアイディアが

自然と頭に浮かぶのを待つことが重要だと思う。

それと大事なのはなるべく早いタイミングで考え始めること。

科学的な根拠はぜんぜんないが、考え始めると脳内の構造が変化していくようで、

ひと晩かふた晩くらい経つと、頭が思いつきやすい状態にシフトしているのを実感する。

アイディアの芽が出やすい土壌をつくり、種子の発芽を待つ農業的なスタイルを自分の仕事では実践している。

※和火やってます。

※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。