デザイナー樋口賢太郎が

綴る日々のことです

っぽさの重要性

ファッションっぽい、スポーツ飲料っぽい、ITっぽい、イギリスっぽい、

縄文っぽい、化粧品っぽい、洋菓子っぽい、クラフトっぽいなど

具体的ではないけれど、雰囲気のようなものをつくっている「○○○っぽい」デザインの要素ってあります。

例えば以下の紅茶飲料のデザインが醤油っぽいと話題なっていました。

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2204/09/news064.html

あるいはこの記事では「○○○っぽさ」をわざと入れ替えて、その違和感を楽しんでいます。

https://dailyportalz.jp/kiji/160121195543

自分はデザイナーなので、デザインを分析的に見ていますが、

たぶん多くのひとにとってこういう「○○○っぽさ」がデザインなんだと、最近思うようになりました。

まあなかには詳しく見るひともいるとは思いますが、だいたいは「○○○って感じ」だったり

「○○○のようだ」などのあいまいな印象で受け止めているのではないでしょうか。

プロでもない限り、形や色や素材、使われているフォントなど仔細には見ないし、ましてや分析もしない。

このことは別に揶揄しているわけではなく、例えばまったくの素人の分野である音楽を、

自分が楽しむときは、音階やリズム、使っている楽器の種類などにけっして注意深くありません。

あくまでいい音楽だな、好きなメロディーだなという印象論でしか受け取っておらず、

適当にというかリラックスして向き合っています。客観的に考えればとても簡単なことですね。

でこのことってデザインの核心をついているのだと思います。

いくらデザイナーが素晴らしいものができたと感じても

雰囲気みたいなものが合致しないと、世間には好意的には受け入れられないからです。

いいことではないですが、むしろ表層的な○○○っぽいデザインができていれば受け入れられます。

逆に言うとデザイナーは雰囲気もつくれないとダメなんですね。

以前恩師に「デザインを見るのはデザイナーだけだ」と言われたことがありますが、

いまではしみじみそうだと感じますし、多くのひとはデザインそのものではなく周辺を見ているのでしょう。

今年も残すとこあとわずかですが、下記の通り休みをいただきます。

ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

◎年末年始休業期間

2023年12月31日(土)~ 2024年1月8日(月)

※和火やってます。

※インスタグラムやってます。

※作家活動やってます。

ARAYA SWALLOW

最近乗り始めた自転車。

ARAYAという日本のメーカーの50年ほど前のフレームに

現在生産されているパーツなどを組み合わせた完全オリジナル。

けっこう車幅があるのが特徴です。

知り合いの自転車の先達に組んでもらいました。

日頃はミニベロのBromptonと28インチの無印の自転車に乗っているのですが

無印の自転車にけっこうガタが来ており、新しい自転車を買わなければと思っていたところ

ちょうどいいタイミングで組んでいただくことになりました。

もともとイメージしていたのは築地の魚河岸が乗っているような黒っぽい実用車。

機能性のみを追求したような無骨でクラシカルな自転車を探していたのですが

イメージに合うものがなかなか見つからず(というか国内ではもう生産していないらしい)、

自転車難民状態におち入り、どうしたもんかなと困っていました。

他のひとはどうかわかりませんが

自分にとって何かを購入するのはとても面倒な作業。

購入後にもっといいものが出てくるのは避けたいので

まずはいま現在入手できる商品の情報を全部揃えてから比較検討に入ります。

職業柄というか、デザイナーゆえに、こだわりが強く、

目立っていいものがあれば楽なのですが、

そうでない場合は決断するまでにヘトヘトになってることもよくあります。

キッチンタイマーひとつ買うのもだいぶ時間がかかったなあ。

今回の自転車もそういった迷路に入り込みそうだったので助かりました。

なぜならばお願いしたのがデザイナーだったから。

同業者が組む自転車ならば間違いないと、基本お任せでお願いし、

やはり流石の仕上がりとなりました。

※和火やってます。

※インスタグラムやってます。

※作家活動やってます。

地上の太陽

身体性の書 1

おそらく誰にでも、手放すことができずにいつもそばに置いておきたい本があるだろう。

読み込むうちに血肉化していわば自分の身体の一部になったとでも言うのか。

「身体性の書」ではそんな本たちについて語ってみたい。

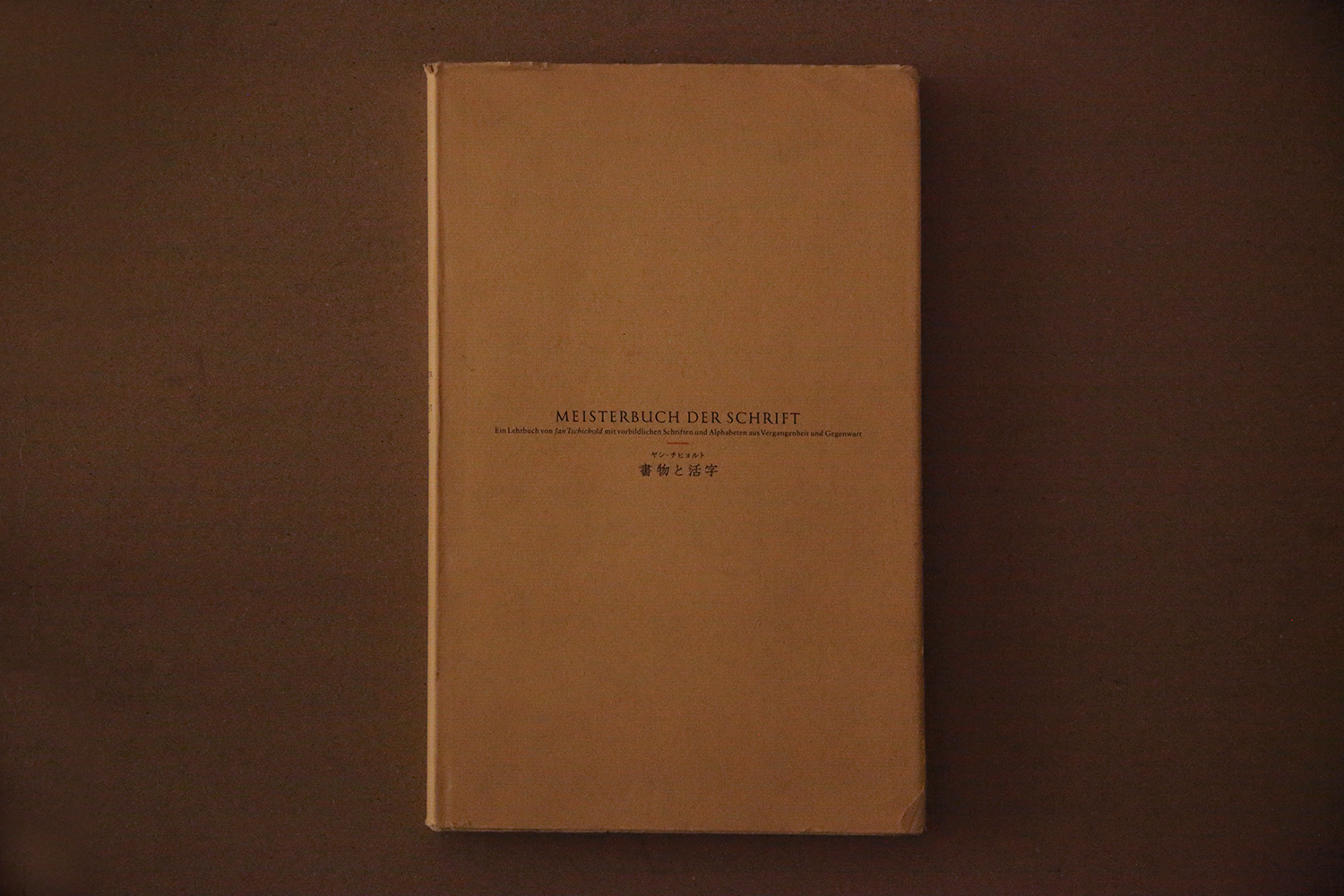

第1回目 ヤン・チヒョルト『書物と活字』

この本を買ったのは大学生の頃なので、もう15年以上も前の話である。

よく覚えているのは、そのとき金銭的に窮していて、

これを買うと今月分の食費がなくなるなあと、買おうかどうか迷っていたことだ。

大学でタイポグラフィの授業はあるにはあったが、満足いくものでなく、

漠然と書体とその扱いについて勉強したいと思っていたタイミングだった。

著者のヤン・チヒョルトって人が誰なのか知らないけれど、とにかく掲載されている書体がまばゆいばかりに美しく、

これをおかずにご飯を食べればいいかと諦められるくらいに、目と心が満足する本だった。

実際にはそんなことはしなかったが、酒のアテの代わりに、

深夜にウィスキーを飲みながら、よくページをめくった。

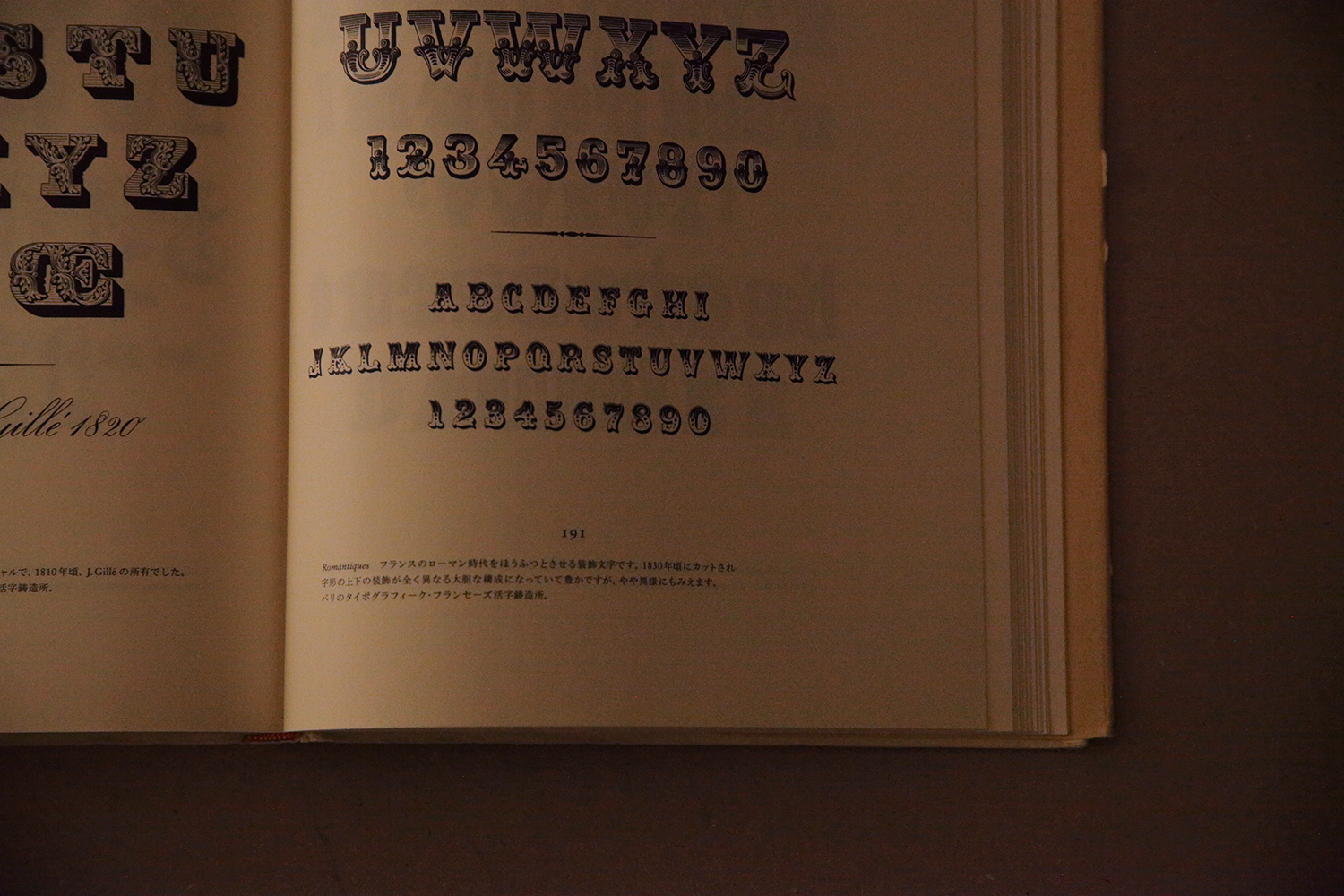

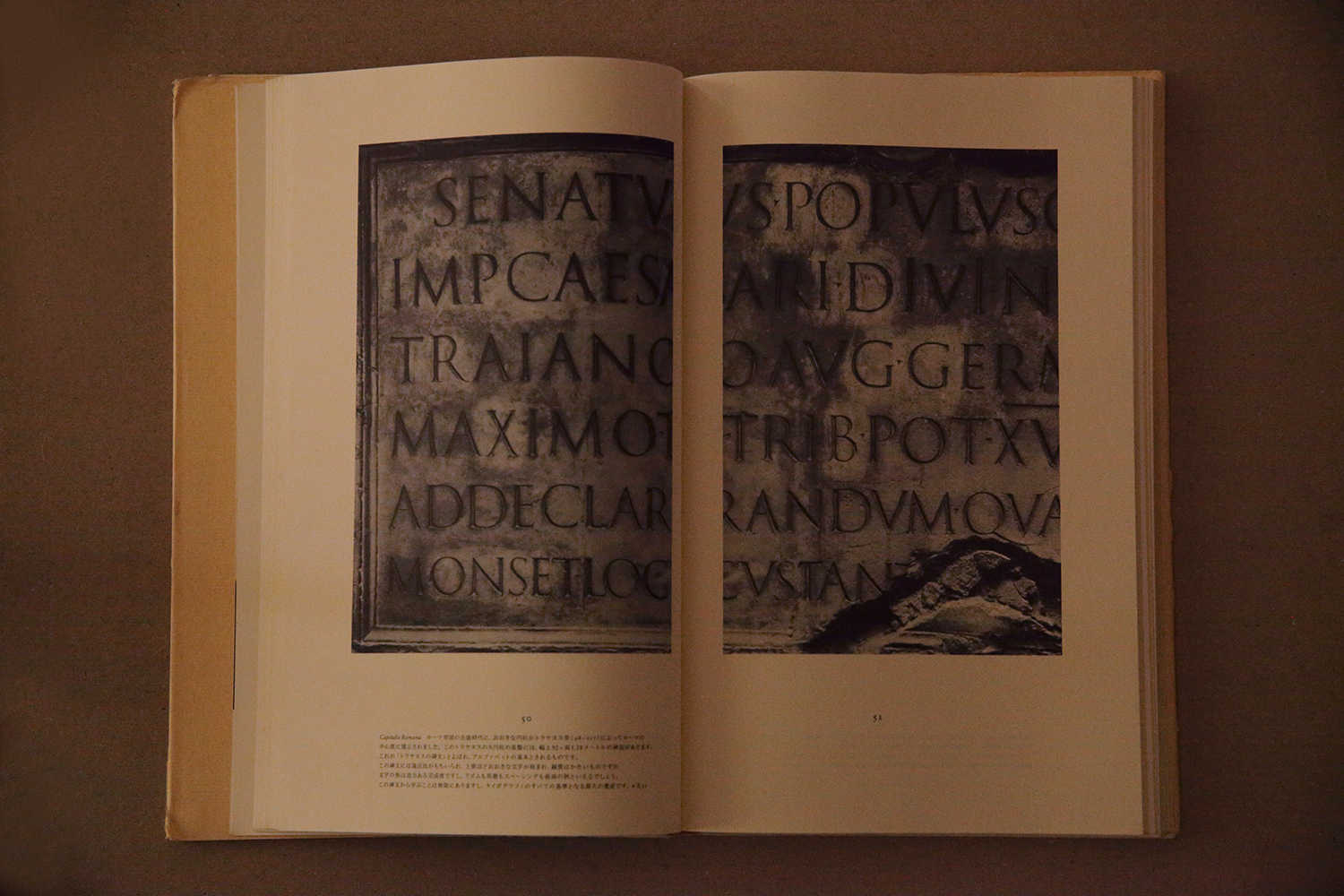

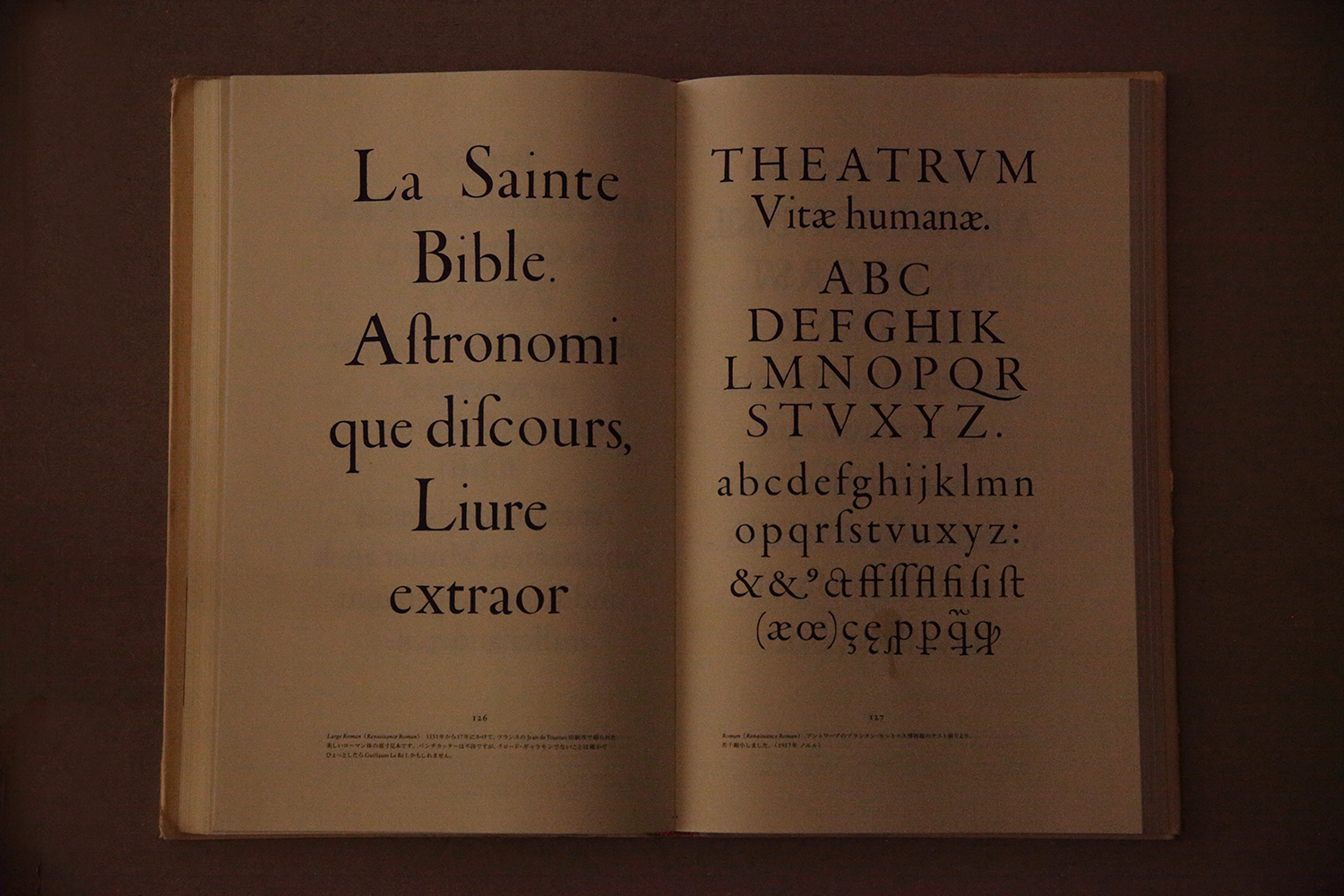

これを読むと、タイポグラフィを学ぶには、まずは文字の美しさを享受することから始まるということがよく分かる。

世の中にはこんなにも美しい書体があるんだとうっとりすることなしにタイポグラフィの上達はないだろう。

そういう意味で、天才チヒョルトの目によって、古くはローマ時代から選び抜かれた書体は理想の状態に置かれている。

僕はこの書物で初めてGill Sansに出会い、無機質だと思っていたゴシック体にも温かみがあることを知った。

Garamondに遭遇し、古いローマン体には独特のかぐわしさがあることを知った。

なんでもそうだけれど、世の中にはこんなにも高い頂があると知ったうえで表現するのと、

そうでないのとでは、自ずと表現の質が変わってくる。

貧相な書体ばかりを見ていたわけではないが、この本を手に取ったことで世界の山の高さを知ることができた。

以来自分にとって一番のタイポグラフィの教科書となり、迷ったとき、わからなくなったとき、アイディアを探すとき、

あるいは欧文でロゴをつくらないといけないときには必ず開く。

目を通したからといって問題解決に直結するわけではないが、

気持ちを整えてくれる精神安定剤みたいな効き目があるのかいつもページをめくってしまう。

そしてめくるたびに新しい発見があり、学び尽くすということがない。

いい書物には、変わっていく自分に合わせて内容も変わる時間軸のようなものが存在するのだ。

そういった本との邂逅は、長く付き合える友達に出会えるのと同じくらい

価値があることではないだろうか。

『書物と活字』

著者 ヤン・チヒョルト

発行 朗文堂

日本語版翻訳 菅井暢子

日本語版デザイン 白井敬尚

発行日 1998年3月26日

※この記事は2016年7月に投稿した記事の再掲載です。

過去のデータベースにアクセスできなくなったので一部加筆修正して掲載しています。

※和火やってます。

※作家活動やってます。

味を理解する

子供のころは苦手だった食べ物が大人になり食べられるようになる、

あるいはむしろ好きになるということがありますね。

苦かったり、クセが強かったりするものに多いかもしれません。

その理由として、一般的には味覚の鋭敏さが大人になるにつれて衰えるからだと考えられています。

舌に並んだ味を感知する味蕾というセンサーが、30代以降になると子どもの頃の1/3くらいまで減少してしまい、

苦みがあるものや風味が強いものも食べられるようになるというわけです。

僕は、この医学的な理由の他に、理解力が影響しているのではと考えています。

味蕾が衰えるだけでは、例えば苦味を好むようになるといった変化は説明できないと思うからです。

子供のころはわかりやすい美味しさを求めます。

赤ちゃんなんかはとくにそうですが、知識や経験が少ないぶん、摂取するものを動物的に選り分けないといけません。

甘みや旨味=「安全」、苦味や酸味=「危険」という人間の本能が強く働くことで、安全な範囲のわかりやすい味を好むのだと考えられます。

大人になると身体に悪いものは識別できるようになるので、一見不味いと感じる食べ物であっても、

余裕を持って味わい、それまで気付かなかった美味しさを発見することができるのではないでしょうか。

たとえば、パクチーのような食べ物は、

子供の頃はその風味が理解できず(おそらく毒草のカテゴリーに分類されるので)、避けるのが一般的です。

しかし経験を重ねると、嫌いだった特徴的な香りを、逆に楽しむものなのだとわかるようになります。

最初は本能的に拒絶しますが、毒ではないという理解が進むことで、だんだんと好きになる変化が起こるのだと想像します。

そしてそのポジティブな変化は料理によるところが大きいと思われます。

腕の良いシェフのひと皿はパクチーをつかう必然性や意図が理解しやすいからです。

いままでは嫌いだったけど、こういう角度でこういう風に食べれば美味しいなと、

わかりやすくプレゼンされると、苦手だった食べ物が好きになる可能性が高くなると思います。

そういった意味では世の中に不味いものはなく、まだ自分が理解できていない味、

もっと言えばいつかは理解でき、好きになる味なのかもしれません。

(とはいえパクチーはカメムシの匂いがしてどうしてもダメだという人もいます。

嗅覚のレセプターは遺伝によって決まるので、ある人にとってはいい匂いでも他の人はそうでないという差が

どうしても生まれてしまいます。おそらく味覚も同じようなものなので、好き嫌いをなくすには限界があるのかもしれません)

味覚は男性のほうが保守的と言われています。

一般論になってしまいますが、女性のほうが料理をする機会が多いので、

育った家庭の味から早い段階で離れることができ、自分のあたらしい味覚を獲得するからではないでしょうか。

一方の男性は家庭料理が味覚のベースのままなので、冒険をしない保守的なタイプが多い。

パクチーが苦手な割合は男性のほうが多いというのもわかる気がします。

理解力は「味」に関してだけでなく、その他の五感についても言えることだと思っています。

年齢とともに聴覚も衰え、だんだんと高音が聴こえなくなりますし、視覚も場合によっては見えづらくなります。

ただそのぶん複雑味や奥深さなどへの理解は、トレードオフのように広がっていくのでしょう。

本能的な反応や反射を、いかに知識や経験などによってコントロールし、その先にある価値に気付けるか、

これがひとつの「大人」の基準となるのかもしれません。

写真は大人の味の代表格?と勝手に思っているカラスミです。最近購入した古染付に乗せて。

そういえば遅ればせながらすいせいのインスタグラムを始めました。

あまり更新しないですがフォローいただけますと幸いです。

※和火やってます。

※作家活動やってます。

日射角度が低くなるこの時期に現れる地上の太陽。

日射角度が低くなるこの時期に現れる地上の太陽。