デザイナー樋口賢太郎が

綴る日々のことです

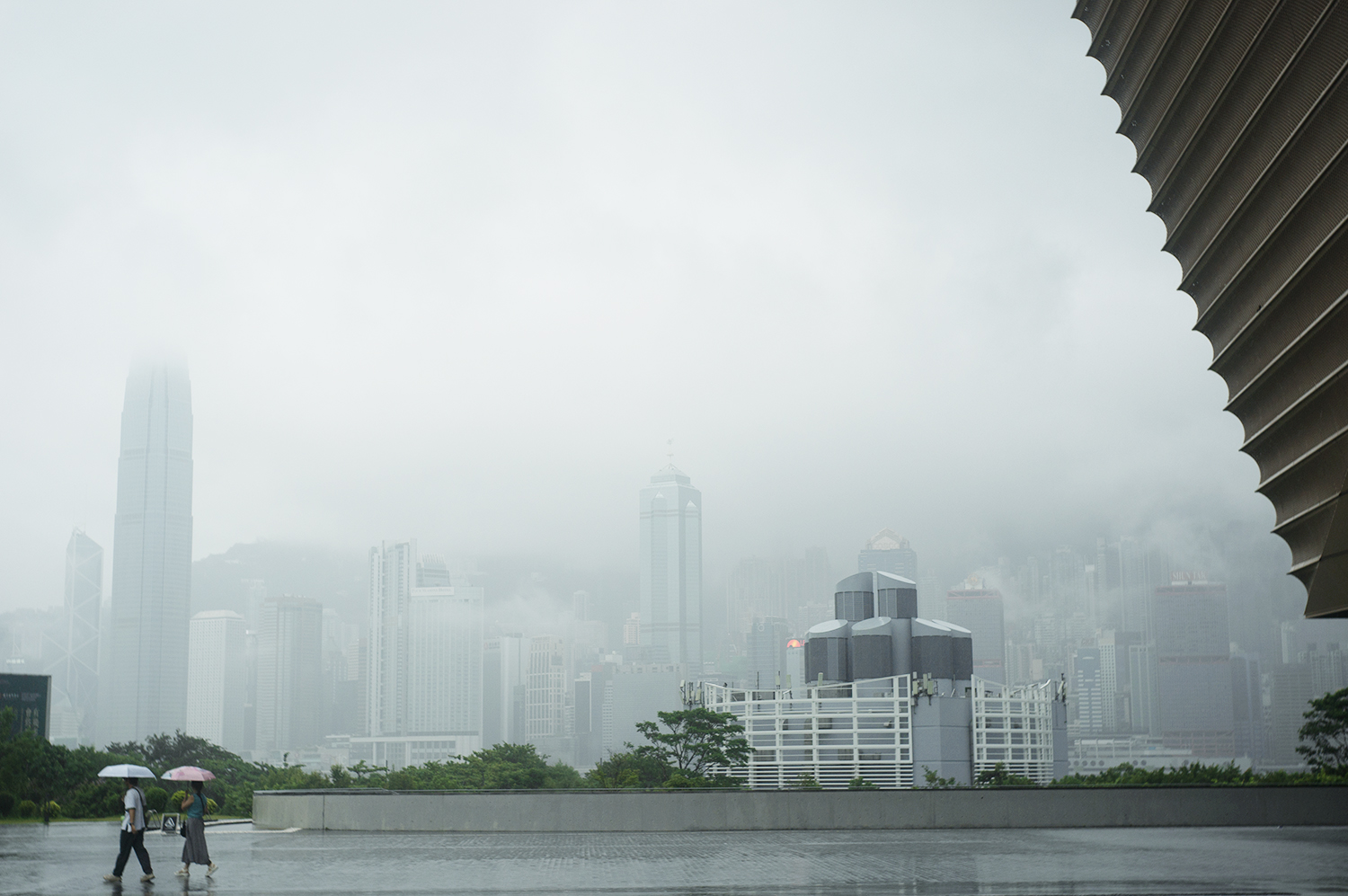

香港

香港に行ってきました。

文化大革命を免れた痕跡を探しに行ってきましたが、イギリス領の時期も長かったことが影響しているのか、

自分が求める中国的な要素はあまり感じませんでした。

繁体字はかろうじて確認できますが、大都市はどこも似てきてしまうのか、

かつて訪れた中国の奥地のほうが、破壊されたとはいえまだ残っている印象でした。

ただ街としては魅力的で、どこか南国のエキゾチックな雰囲気が漂い、美食、骨董など楽しむことができました。

東京よりも自然が残っている感じもあり好きなタイプです。

特筆すべきはやはり食。呆れるほど美味しかったです。

手の込んだのももちろん美味しいですが、期待せずに頼んだブロッコリーの蒸し物などもに驚かされました。

ただシンプルに蒸されているだけなんですが火の通し方が絶妙。

青臭さはないのにきちんと食感は残っていて、ああ、いままで何百ものブロッコリーを無駄にしてきたと思いました。

春巻きなども見た目は日本のと変わらないのに、皮が幾層にもなっていることで別の食べ物のようでした。

再び訪れたいという気持ちになる国ってそれほど多くはないのですが、香港はいつかまた食事を堪能しに行きたいなと思いました。

◎本物とはなにか

骨董街で写真の影青(インチン)をいくつか買い求めました。ふだんは高いものはあまり買わないようにしているのですが、

まあ香港の記念にいいかなと少し奮発してみることにしたのです(日本で買うともっと高いってのも理由のひとつにありましたが)。

しかし本物である保証はどこにもありません。

影青はもともと宋の時代につくられた古いものです。人気があるのでフェイクが出回るのですが、

これがよくできていて、自分の眼力ぐらいではオリジナルとの差はわかりません。

最近つくられたものと比べるとおよそ800年くらいの年代の差があり、値段もだいぶ違います。

手に入れた器はどこまでも軽く薄く、刻まれた紋様には美しい淡青な影を落としています。

帰国して料理を盛り付けていますが、十分に楽しめており、ならばそれでいいのではと思うのです。

例えばもし2000年後という長いスパンから振り返ってみると、多少の完成度の差は指摘されるかもしれないですが、

オリジナルに近い扱いを受けるのではないかと思います。なぜならば本物に匹敵するくらいのクオリティだからです。

低ければ話にならないですが、ここまで肉薄していると、影青の第二製作期につくられたという捉えられ方になっても

不思議でないのではと考えてしまいます。

画業の場合は画家というオリジナルを生み出す絶対的な存在がいるため、フェイクとの線引きは明確です。

しかし窯業の場合はそういった制限が希薄なため、オリジナルだけがいいとは言い切れない部分もあると思います。

レベルが低いオリジナルと、レベルが高いフェイクを比べてみて、フェイクのほうが勝ることもありそうだなと。

文化はお互いに触発し影響し合いながら、発達していくものだと考えています。

著作権などと言った概念は近代になり個が確立されるとともに出現するようになりましたが

人類の歴史のなかではそういったものがなかった時代のほう長かったわけです。

中国の南宋の窯で焼かれている青磁がとても素晴らしいから、韓国でも真似して焼いてみようとなり、高麗青磁が生まれました。

中国には中国の、韓国には韓国の青磁の良さがあり、優劣はつけられないとすると(実際につけられない)、

偽物は存在しないという考えかたもできるかもしれません。

本物とは一体なんなのか、あるいはフェイクとはなんなのか。

だんだん心の持ちようじゃないかという気もしてきますが、そのあたりを掘り下げてみるのも面白そうです。

などと偽物だったときの言い訳を飛行機のうえでブツブツと考えながら、帰国しました。

なにより薄いので、真贋よりも、無事に運べるかどうかに肝を冷やしましたが、割らずに海を越えることができました。

食にしろ、器にしろ、中国の文化は偉大です。行ってみるとつくづくそう思います。

いまは欧米が覇権を握っていますが、長い間世界の中心は中国とインドの間くらいにあったとされており、

最近その軸が少しづつ戻りつつあるなと感じています。

雑器も購入。良心的なお店だったので左はフェイクだと断言してました(フェイクでも問題ない)。

雑器も購入。良心的なお店だったので左はフェイクだと断言してました(フェイクでも問題ない)。

※和火やってます。

※作家活動のインスタやってます。

薄味と洗練

もう若いと言えない年齢になってくると、食べ物の嗜好も変わってきて、昔はよくわからなかった味が好きになる。

例えば、はんなりだったり、ほのかなと言ったような、玄妙な味わいが最近はしみじみ美味しいと思う。

ごく薄い塩味の奥に感じる旨みや、あるのかないのかわからないくらいの風味が愛おしい。

以前はもっとはっきりとした味に惹かれたが(雲呑なんて全然美味しいとは思っていなかった)、

いまは穏やかで優しい料理により魅力を感じるようになった。

これは舌が肥えたり、味がわかるようになったと言うのではなく、ひとえに体力の低下が原因だと考えている。

10代、20代は何を食べても美味しいし、脂がしたたる料理でも胃もたれしない。

しかし内臓の消化力が落ち始めると、食べられるものと食べられないものが出てくる。

まえに一緒に暮らしていた猫は、若い頃はなんでも勢いよくガツガツと食べていたが、

老齢期にさしかかると食が細くなり、開封したてのフレッシュなフードや

特別なトッピングを乗せたときでないと食べなくなることが多かった。

味にうるさくなるということは、年老いていくことと同義ではないのかとそのときに思った。

つまり若くて健康な状態であるならば、たいていのものは美味しく食べられるので、味に悩んだりする必要もない。

繊細でかすかな味わいが美味しく感じるようになるも同じで、そういった傾向はひとつの衰えと考えられる。

世の中のグルメを牽引するのがたいてい女性なのも、比較的に男性よりも体力に優位性がないからではないだろうか。

デザインに限らず、文化や表現の領域におけるいわゆる洗練さや洒脱さも同じようなものだと思っている。

文化の洗練はひとつの指標のように思われるかもしれないが、

裏返せば、わかる人にしかわからなくていいという袋小路に迷い込みやすく、衰退に繋がりやすい。

洗練さや繊細さ、わずかな風合いの差は、わかる人とわからない人をどうしても線引きしてしまうからだ。

玄人的な領域に入り込むと、新陳代謝がなくなり、動きが止まってしまう。

例えば茶道は極めて洗練された文化で、自分のような職業にとってはクリエティブの宝庫だと感じているが、

あまりにも高度化され過ぎてしまい、人口に膾炙することはなくなった。

黎明期は立ち上げの武士以外にもさまざまな角度からのアプローチがあり、勢いよく活性化していたと思われるが、

いまでは老人趣味的、お金持ちの嗜み的な捉えられ方だったり、あるいは形式だけがクローズアップされ一人歩きすることが多い。

どんな文化や表現も荒削りの状態からスタートして、だんだんと洗練さの方向に収斂していくので、高度化を避けることはできない。

ただ若さや新陳代謝とのトレードオフであることは、知っておかないといけないのだろう。

エルメスにデザイナーとしてマルジェラが就任したり、ルイ・ヴィトンがグラフィティのモノグラムを取り入れたりするのも

同じ理由なのではないかと思う。

文化の場合は様々な人が関わっているので高度化を避けるのもなかなか簡単ではないが、

いち表現者としては、飽きないように領域を広げづつ、新しい活動に取り組む。

ひらたく言うと、でできなかったことができるようになるという目標をプロジェクトごとに掲げるのが、

最善策ではないかと個人的には感じている。

※和火やってます。

※作家活動のインスタやってます。

※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。

転がるデザインには苔が生えない

デザインとはやはり時代のものだよなあと、最近しみじみ実感している。

時代に即し、時代を映す鏡として存在する。

それがグラフィックデザインのあるべき姿だと思う。

いまだとネットやSNSの力が強くなっているので、それに合わせて変化する。

グラフィックといえば歴史的に紙媒体との結びつきが強かったが、

スマホなどでブラウズする頻度が高くなり、モーション的な要素が強くなってきた。

ロゴやマークなども動くことが多くなり、今後はそういったことが前提の

アイデンティティに移り変わっていくのだろう。

時代がわからなくなったら、時代について行けなくなったら、デザイナーはやめどきだと思う。

逆に言えば、世の中心に近い位置で日々暮らしているひとは現役でいられる。

ときどきデザイナーは若いひとの感性がないとやっていけないと言われることがある。

これは半分あたっていて半分間違っていると思っている。

時代からずれないという意味では若いみずみずしい感性はやはり必要だと思う。

でもそれは年齢のことでなく、姿勢のことだ。

いつまでも好奇心を持ち続け、フットワークが軽いひとは歳をとらない。

巨匠と呼ばれるデザイナーの多くは、みずみずしい感性を保ったまま、

円熟味というか、年齢を重ねてしか得られない表現の奥深さを身につけている。

デザインはとまってはいけない。転がらなければならない。

転がるデザインには苔が生えない。

負けないために

競争社会で生きていると、生まれながらにして比べられ、優劣をつけられる。

いまでは運動会の徒競走も順位をつけないようなので、あからさまな比較みたいなのは、

目に見えないようになっているのかもしれないが、

サバイブするために勝ち抜かなればいけない意識は誰でも心の奥底にあるだろう。

そして勝者になることが望ましいという考えは、社会では好意的に受け止められていると感じる。

競争社会であることをリアルに自覚しだすのはおそらく受験くらいからで、

高校などを受験するころになると、仲良かった友達が突然ライバルになったりする。

戦いたくないと言っても、同じ学校を受験することになったら、枠は限られているわけで、

ひとり分が空けば自分が入れるかもしれない。

口ではいくら正々堂々、フェアにと言っても、友達が風邪を引いたり、

ミスをしたりすることを願ってしまう気持ちになってしまうのも、ひとのこころとしては致し方ないだろう。

優しくしなさい、ひとが喜ぶことをしなさいと言われて育ったはずなのに

勝ち抜くことは、いままで教えられたこととは矛盾するんだとだんだんと気付き始める。

そして自己の利のために、親友に対してネガティブな感情をもってしまうのは、

こころの腹黒いところが見えてしまう辛い状況でもある。

このことは受験に限らず、いまの競争社会で生きていくとすると、

いろんな局面でさまざまな形で突き付けられ、避けることは難しい。

勝者になることは、敗者を生んでしまうことではないか、

もっと言えば、誰かが幸福になることは、誰かが不幸になることではないのか。

そういう問いに大人としてどう答えればいいのだろうか。

とても難しい問題だし、二元論ではないかもしれないが、

自分としては、勝つのではなく負けないことを考えてみてはどうかと答えると思う。

結果として同じことになるとしても、負けないことを目的とすると、まず他人へネガティブな感情を持たなくていい。

勝つには必ず相手が必要だが、負けないことは自己完結するからだ。

他人を蹴落とすのではなく、自分が成長するために鍛錬を積めばいい。

そして負けないことを目指すと、協力するという姿勢にもなる。

ライバルという言葉にはどこかしら美しい響きもあるが、

一国のなかの企業が競合同士よりも、ある程度協力し合う関係性のほうが、産業も発展すると思う。

負けないが目的だと受験生同士でも教え合うという姿勢になるだろうし、

そのほうが日本全体の学力が上がるのでいはないかと想像する。

敵前逃亡、というとあまり褒められたことではないように言われているが

上記が目標ならば逃げることも選択肢に入ると思う。

一時的に逃げて自分を成長させてもいいはずなのに、勝たなければいけないと思い込んでいると、

争わなければならず、無用なダメージを受けることにもなりうる。

資本主義は競争を是とする社会で、ひとびとを競わせることで発展してきた。

もちろんいち消費者して良い側面があることは否定できない。

しかし競争原理は簡単にネガティブな意識に変わりやすく、取り扱いが難しい。

子どものいじめが社会の閉塞感から生まれるのだとすると、そして閉塞感が大人の余裕の無さに起因するものだとすると、

競争を手放すことで負担はだいぶ軽くなるのではないだろうか。

共に成長する社会は資本主義に矛盾するようだが、ある程度の協力体制はセーフティネットとなり、

やさしく社会を包み込むのではないかと期待している。

※和火やってます。

※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。

今回は普段考えていることをパラパラと断片的に

◎才能とは速度のことなのか

ピアノを演奏する場合、ショパンコンクールに参加するなどの抜きんでた才能は別にして、

ほどほどのクオリティならば、時間と労力を費やすと、誰でも演奏できるようになる。

数学が苦手でも、時間をかけてていねいに計算すれば、得意な人が瞬時に出す答えにも近づける。

走るのが不得意だったとしても、育てるのが上手なコーチにつき、

手足の振り方や筋力トレーニングに地道に励めば、ある程度は早く走れるようになると思う。

そう考えると才能というものは、時間をかければ誰でもできることに、

何倍も早く到達できる能力と言い換えることができるのかもしれない。

絶対自分には無理だと思ってしまうのは、才能がある人たちが長時間かけたからだろうし、

ある種永遠に近い時間を獲得したものだろう。

全く向いていない、才能がないってのは、

一生分の時間があっても到達できないということを意味しているのかもしれない。

◎平面と立体と

立体的であるとは、動いていること。

平面的であるとは、静止していること。

そもそも動きがともなわないと立体を認識できない。

空間を移動してはじめて立体か平面かわかる。そして移動には時間軸も必要になる。

人間の目は一瞬で立体を識別できているが、それはあらかじめ2点間を移動できていてるから。

グラフィックデザインはもちろん平面。

時間と空間を捨象することで得られる世界。立体>平面ではない。

ある意味、立体物は時間と空間に依存することで成立している。

時間と空間がなくても魅力を失わないのがグラフィックデザイン。

◎シグネチャーは西洋ではサイン、東洋ではハンコ

西洋人は曖昧さを嫌う。

割り切れないニュアンスや非言語的なものを抱えることがあまり好きではない。

いつもyes or noをはっきりさせたい。

そのことは手で書く段においても現れていて、

筆を使い、線の太さやカスレやにじみなども委ねてしまう書道に対して、

カリグラフィは平べったいペンを用いて線の太さや角度を規定する。

意図的に淡くしたり、にじませたりって表現もあまり見かけない。

しかし署名を表す段になると逆で、西洋は手書きという曖昧さを含んだ表現になり、

東洋ではハンコという規程されたものになる不思議。

◎大きな違い、細かい違い

物事を突き詰めていくと、最初はわからなかったニュアンスがわかるようになり面白い。

専門性には、ある分野における微差を追求する傾向があるが、

それまで見えてなかった微差が見えるようになるのはたしかに成長の現れだと思う。

ただマニアックになればなるほどその沼は深くなり、

ほんのわずかな差に必要以上に大きい意味を感じてしまう場合もある。

その差に捉われると素人にもわかるような大事な差に気付けない危険性も出てくる。

そのあたりが専門性を追求する難しさだろうか。

※和火やってます。

※作家活動やってます。

※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。