デザイナー樋口賢太郎が

綴る日々のことです

侘び寂びるや軍艦島

日本人には廃墟マニアが多いらしい。

らしいというのは世界的な統計があるわけでなく、ただの印象論だからだが、

確かに軍艦島ツアーや廃線跡巡りなどをみると、廃墟に対するポジティブな捉え方はあるのかもしれない。

軍艦島は10代の頃から興味を持っていたが、当時はまだ知る人ぞ知るくらいのマイナーな存在で

まさかここまで有名になり、世界遺産にまで登録されるとは予想だにしなかった。

やはり廃墟好きの国民性があってのことのように思えてくる。

あばらや、藁屋、茅屋、賤が家、苫屋、葛屋など朽ち果てる家屋の様を表す言葉も多い。

なぜ日本人が廃墟、廃屋を好むのかというと、それは侘び寂びの精神が背景にあるからではと考えている。

侘び寂びと廃墟?といぶかしがるかもしれないが、以下のような説明ができないであろうか。

日本は風土的に温帯湿潤の島国で四季もはっきりある自然が豊かな国である。

そういった環境のなかでは、自然に対する鋭敏な感覚が育まれていく。

一年を通して雨も降らない砂漠のような地域とは異なる情緒的な作用もあるだろう。

宗教的にもアニミズムの影響が色濃いし、装飾をなるべく排したシンプルさを好んだり、

無塗装の白木を尊ぶのも、素材や質感という自然本来の姿をより感じたい意識の表れだと考えている。

日本以外の場合、木製家具は装飾や塗料で覆われたものが大半で、寿司屋のカウンターのように鉋を掛けただけの板材を使うことは珍しい。

むろん塗料で仕上げるほうが利便性や耐久性は高まるが、なぜか日本人はそういう加工を潔しとしないことが多い。

現在の日本でも塗装された家具は巷間に溢れているが、

宗教的な儀式やハレの舞台などの改まった席では、より自然を感じるものに無意識的に価値が置かれている。

日本人と自然との親和性の高さは、素材コンシャスというか、

素の良さを尊ぶセンスが結実したブランドである「無印良品」が日本から誕生し、

そのオリジナリティが世界で評価されていることが証明している。

日本人にとってはごくごく日常的であるが、親和性の高さは実は独特なのだ。

珠光の云われしは、藁屋に名馬を繋ぎたるがよしと也。然れば則ち、麁相なる座敷に名物置きたるが好し。

—— 山上宗二記

侘び寂びも、この表れのひとつではないだろうか。

上の言葉は茶道の始祖である村田珠光のものであるが、粗末なあばらやである藁屋と名馬のコントラストを楽しんでいるのがわかる。

茶道では、完成したばかりの家屋ではなく、雨風に晒された粗末な藁屋に美を見出したり、

まばゆく輝く金属でなく、段々と酸化して鈍く光を集めるようになった状態を好ましいと考える。

世の常として木材は朽ち果て、鉄は錆び、石は苔むす。

そこに現れるのは、大いなる自然である。

そしてそのスケールとスピードを最大限に拡大・加速させたのが、廃墟となるのではないだろうか。

つまり日本人は廃墟に自然を見て、楽しんでいるのだと思う。

最近始めた作家活動も大きく考えれば、茶道や日本の風土が生んだ自然との親和性の延長線上にあると考えており、

むかしから自分が廃墟が好きだったことと深い関係があるのではと思うようになった。

一番上の写真はインスタレーション的だった作品をスカルプチャー的な見え方に変えたもの。

※和火やってます。

※作家活動のインスタやってます。

※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。

マテリアリズムとは何か

今回家を建てるにあたって素材感を強く意識したということはここに書いた。

また桂離宮がモダニズムとは違う概念ではないかということも、以前中国から帰ってから考えていた。

素材を活かすことは、日本的な表現と密接に結びついており、建築だけでなく、

グラフィックデザインや工芸、料理の分野においても切り離すことはむずかしい。

いや、むしろ素材を活かさないで日本的な表現などできないのではないだろうか。

ややもするとひとは手を加えたくなる。

それは素材云々のまえに、プレーンな状態は、なにも仕事をしていないという意識に繋がり、

コミュニケーションとして成立しにくかった背景があるのだと思う。

世界的に見ると、装飾などが施してあるほうが売り買いのときにもお金を取りやすいし、

プレゼントするにしても、ああこんなに手が掛かった物をもらったと納得されやすい。

権威を示す際にも装飾があるとわかりやすいだろう。

しかし日本という非常に高いコンテキストのなかでは、

阿吽の呼吸のようなコミュニケーションが存在していて、その密度の高さが装飾的なものを遠ざけていたと考えている。

自然が豊かなことも強く影響していて、島国の独自の文化と環境が掛け合わさって

素材をエクストリームに尊ぶ、世界的にみても珍しい価値観が育成されてきた。

一方のモダニズムは基本的に機能性を求め、ミニマリスティックなアウトプットを目指す。

素材感が邪魔とまでは行かないが、無機質なマテリアルのほうが機能優先の価値観により合致する。

例えばグラフィックデザインで言えば、いわゆるゴシック体がモダニズム的な表現と結びついてきたのは、

書体の構成要素であるセリフが必要ないという、機能主義的な側面から判断されたからである。

ゴシック体の黎明期にはその無味乾燥さに拒否感を示すひとも多く、グロテクス体と揶揄することさえあった。

もちろん素材を生かしたモダニズム的表現もあるとは思うが、装飾的なもの伝統的なもの地域的なものなどを遠ざけることによって

モダニズムが成立しているとすると、素材というファクターはあまり重要視されて来なかったのではないだろうか。

桂離宮をはじめとする日本の建築様式はモダニズムとは異なり、素材の良さを表出させ、

顕在化させるために余計な要素を削ぎ落とす、素材主義=マテリアリズムなのではないかと思っている。

建築物に限らず、日本のデザインはシンプルとカテコライズされることが多いし、

ブルーノ・タウトも桂離宮をモダニズム建築としてヨーロッパに紹介したようだが、実際のところは似て非なるものではないだろうか。

日本刀と寿司と桂離宮は並列に比較することができると思うし、

コンクリートを主体的に扱う安藤忠雄が、日本から出現したのもこのマテリアリズムがあるからだと考えている。

週末から香港に旅行に行ってきます。文化大革命を免れた中国に興味があり、昨年は台湾を訪れました。

香港(厳密に言うと香港島)も本土にありながら直接的な影響を受けていないとされ、

数千年続いた中国の歴史が残っているかどうか見て来たいと思います。

※和火やってます。

※作家活動のインスタやってます。

まるでギターを持つ少年のように

最近ゴッホに魅了されている。

ゴッホといえば、西洋絵画の基本中の基本、知らないほうが難しいくらい有名な画家であるが、

いままで琴線には触れることもなく、完全にスルーして過ごして来た。

しかし昨年あたりから、むずむずと気になるようになり、少しづついいなあという気持ちに傾き始め、

最近では、うむ、やはりゴッホは天才だと独り言ちるまでとなった。

子供のころから絵が好きで、美術系の大学に進学し、いまはデザイナーを職業としているが、

すべからく絵画を理解しているわけでないし、またする必要もないと思っている。

心が動かない物事は、そのままでいい。世間の評価に迎合して、好きになったふりをすることはないのだ。

まあとにかく、そういうわけで、いまはゴッホがだいぶ好きになってしまい、先日も上野のゴッホ展に出かけてきた。

ゴッホの魅力をひと言で表すとすると、ロック魂に溢れる表現となるだろうか。

青春という時期を過ぎて大人になると、ひとびとは「純粋」ではいられなくなる。

これは良い悪いの話ではなく、職を得て、働くようになると訪れる自然な現象である。

学生のうちは純粋さを武器に理想論を振りかざすことはできるが、

実際の世の中は様々な欲望がひしめいていて、そのまま受け入れるしかない。

ある種、「諦め」の連続が、大人になるということかもしれないし、

また「そういうものだ」といちいち失望しないことが、振る舞いとして大事なのではと思う。

もし青春を定義できるとしたら、それはまだ世の中に出ていない純粋な心の状態が巻き起こす、

葛藤や苦悩の数々ではないだろうか。

つまり社会に出ていないからこそ得られる視点が青春であり、

一度世間を知ってしまうと、後戻りはできない不可逆なものだと思っている。

なので例えば「中年の青春」などという言い回しはそもそもが形容矛盾であるし、

あるいはもし中年でまだ青春を抱えているとしたら、他人事ながらさぞや生き苦しいことだろうと心配になってしまう。

そしてゴッホこそ、青春を抱えたまま大人になってしまった人物で、たびたび世間と衝突や対立を繰り返し、

最後はカート・コバーンよろしく、ピストルで自殺までしてしまうのだ。

これをロック魂と呼ばずしてなんと呼ぼうか。

ゴッホは1日に一枚くらいのかなり早いスピードで絵を仕上げたらしく、

ゴツゴツとした強目の筆跡は、まるでギターのカッティングのように勢いよく繰り出される。

分厚く盛られた絵の具は、ぎりぎりの物質感で、

ややもすると対象物というよりは絵の具に見えてしまうことがあるが、その無骨さが独特の魅力を生んでいる。

絵画という平面性にあらがうように、塑された表面はもはやテクスチャの領域を超え、まるで彫刻のようだが、

その物質性が持つリアリティには有無を言わせない説得力がある。

またストロークとストロークの間が繊細な階調で描き分けられていることも多く、感覚の鋭敏さも垣間見れる。

まるでツンデレのような、無骨さと繊細さの落差にも惹きつけられてしまう。

ふつうは組み合わせないような似たような色を使っているのも興味深い。

冒頭の有名な絵は、対象物であるひまわりと背景が同じ黄色系で、難易度が高い画面構成だが不思議にピタリと決まっている。

常人にはこういった黄色 on 黄色の絵づくりはできない。

このひまわりの絵も黄色 on 黄色。壁である背景のほうがなぜか明るく、ひまわりが逆光ぽく見える。

一番見せたいのが壁なのかと思ってしまうような珍しい絵づくりだが、

壁の色が輝くように美しく、狂気が薄っすらと漂っていてとてもかっこいい。

スタイルは違うがどことなく草間彌生と同質の狂気を想起させる。

青春(純粋)⇆社会(不純)という対立構造は芸術における永遠のテーマのひとつで、

絵画だけでなく文学や映画など様々な作品で散見できる。

そしてその純粋さがただの青臭さで終わらず、本質を突いていた場合は傑作とされる。

アルベルト・カミュの小説『異邦人』やヴィンセント・ギャロの映画『バッファロー’66』などが思い浮かぶ。ニルバーナも然り。

ゴッホが自殺したのは37歳のとき。純粋さを保ったまま、青春を生きたのだろうか。

願わくば青春が終わったあとの絵も見てみたかった。

ゴッホのことなので、そのまま天才性を発揮し続けたかもれないし、もし以前ほど感動をもたらす絵にならなかったとしても、

それはそれでゴッホに幸せが訪れたのだと思うから。

※和火やってます。

※作家活動のインスタやってます。

※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。

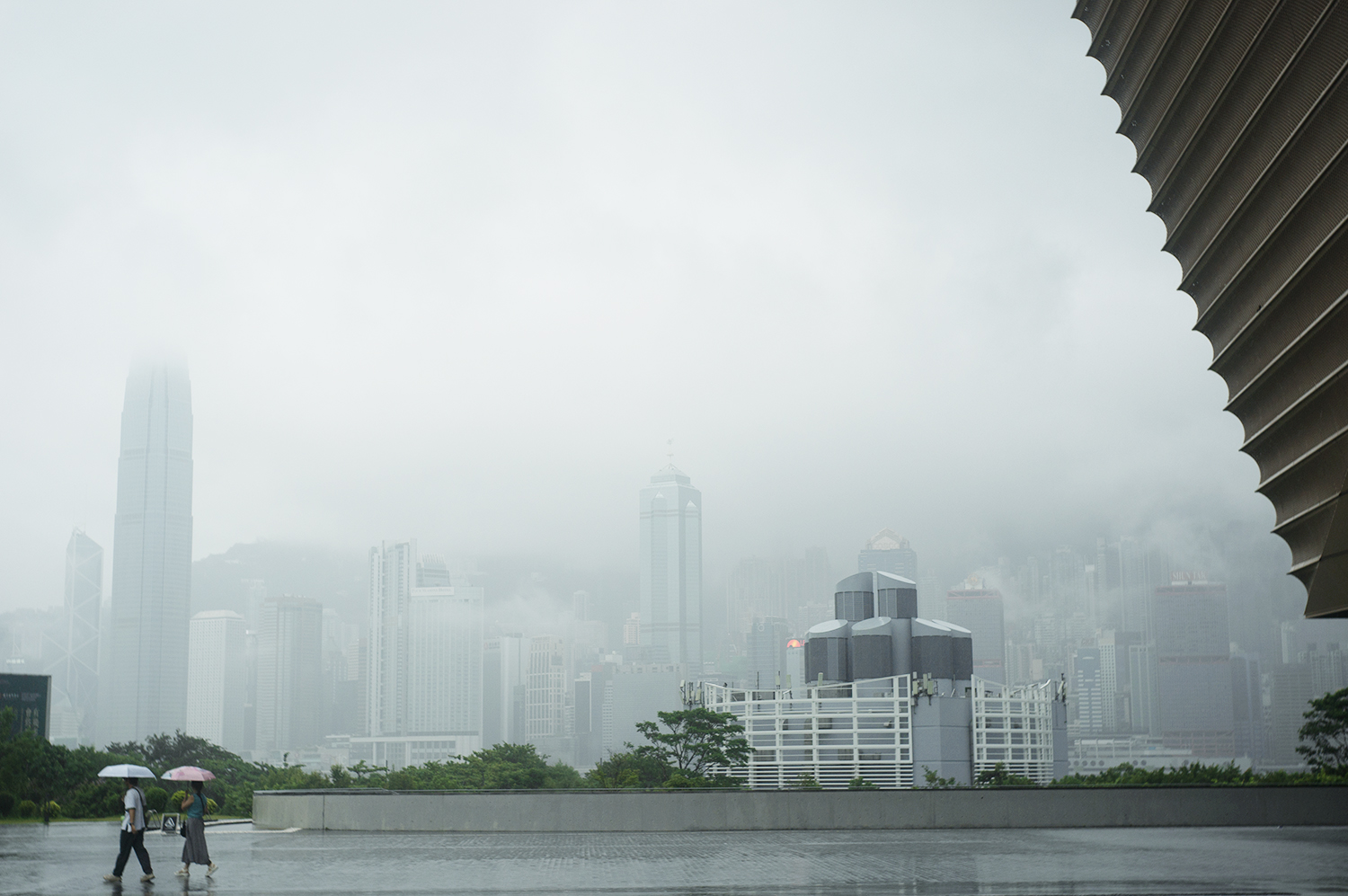

香港

香港に行ってきました。

文化大革命を免れた痕跡を探しに行ってきましたが、イギリス領の時期も長かったことが影響しているのか、

自分が求める中国的な要素はあまり感じませんでした。

繁体字はかろうじて確認できますが、大都市はどこも似てきてしまうのか、

かつて訪れた中国の奥地のほうが、破壊されたとはいえまだ残っている印象でした。

ただ街としては魅力的で、どこか南国のエキゾチックな雰囲気が漂い、美食、骨董など楽しむことができました。

東京よりも自然が残っている感じもあり好きなタイプです。

特筆すべきはやはり食。呆れるほど美味しかったです。

手の込んだのももちろん美味しいですが、期待せずに頼んだブロッコリーの蒸し物などもに驚かされました。

ただシンプルに蒸されているだけなんですが火の通し方が絶妙。

青臭さはないのにきちんと食感は残っていて、ああ、いままで何百ものブロッコリーを無駄にしてきたと思いました。

春巻きなども見た目は日本のと変わらないのに、皮が幾層にもなっていることで別の食べ物のようでした。

再び訪れたいという気持ちになる国ってそれほど多くはないのですが、香港はいつかまた食事を堪能しに行きたいなと思いました。

◎本物とはなにか

骨董街で写真の影青(インチン)をいくつか買い求めました。ふだんは高いものはあまり買わないようにしているのですが、

まあ香港の記念にいいかなと少し奮発してみることにしたのです(日本で買うともっと高いってのも理由のひとつにありましたが)。

しかし本物である保証はどこにもありません。

影青はもともと宋の時代につくられた古いものです。人気があるのでフェイクが出回るのですが、

これがよくできていて、自分の眼力ぐらいではオリジナルとの差はわかりません。

最近つくられたものと比べるとおよそ800年くらいの年代の差があり、値段もだいぶ違います。

手に入れた器はどこまでも軽く薄く、刻まれた紋様には美しい淡青な影を落としています。

帰国して料理を盛り付けていますが、十分に楽しめており、ならばそれでいいのではと思うのです。

例えばもし2000年後という長いスパンから振り返ってみると、多少の完成度の差は指摘されるかもしれないですが、

オリジナルに近い扱いを受けるのではないかと思います。なぜならば本物に匹敵するくらいのクオリティだからです。

低ければ話にならないですが、ここまで肉薄していると、影青の第二製作期につくられたという捉えられ方になっても

不思議でないのではと考えてしまいます。

画業の場合は画家というオリジナルを生み出す絶対的な存在がいるため、フェイクとの線引きは明確です。

しかし窯業の場合はそういった制限が希薄なため、オリジナルだけがいいとは言い切れない部分もあると思います。

レベルが低いオリジナルと、レベルが高いフェイクを比べてみて、フェイクのほうが勝ることもありそうだなと。

文化はお互いに触発し影響し合いながら、発達していくものだと考えています。

著作権などと言った概念は近代になり個が確立されるとともに出現するようになりましたが

人類の歴史のなかではそういったものがなかった時代のほう長かったわけです。

中国の南宋の窯で焼かれている青磁がとても素晴らしいから、韓国でも真似して焼いてみようとなり、高麗青磁が生まれました。

中国には中国の、韓国には韓国の青磁の良さがあり、優劣はつけられないとすると(実際につけられない)、

偽物は存在しないという考えかたもできるかもしれません。

本物とは一体なんなのか、あるいはフェイクとはなんなのか。

だんだん心の持ちようじゃないかという気もしてきますが、そのあたりを掘り下げてみるのも面白そうです。

などと偽物だったときの言い訳を飛行機のうえでブツブツと考えながら、帰国しました。

なにより薄いので、真贋よりも、無事に運べるかどうかに肝を冷やしましたが、割らずに海を越えることができました。

食にしろ、器にしろ、中国の文化は偉大です。行ってみるとつくづくそう思います。

いまは欧米が覇権を握っていますが、長い間世界の中心は中国とインドの間くらいにあったとされており、

最近その軸が少しづつ戻りつつあるなと感じています。

雑器も購入。良心的なお店だったので左はフェイクだと断言してました(フェイクでも問題ない)。

雑器も購入。良心的なお店だったので左はフェイクだと断言してました(フェイクでも問題ない)。

※和火やってます。

※作家活動のインスタやってます。

薄味と洗練

もう若いと言えない年齢になってくると、食べ物の嗜好も変わってきて、昔はよくわからなかった味が好きになる。

例えば、はんなりだったり、ほのかなと言ったような、玄妙な味わいが最近はしみじみ美味しいと思う。

ごく薄い塩味の奥に感じる旨みや、あるのかないのかわからないくらいの風味が愛おしい。

以前はもっとはっきりとした味に惹かれたが(雲呑なんて全然美味しいとは思っていなかった)、

いまは穏やかで優しい料理により魅力を感じるようになった。

これは舌が肥えたり、味がわかるようになったと言うのではなく、ひとえに体力の低下が原因だと考えている。

10代、20代は何を食べても美味しいし、脂がしたたる料理でも胃もたれしない。

しかし内臓の消化力が落ち始めると、食べられるものと食べられないものが出てくる。

まえに一緒に暮らしていた猫は、若い頃はなんでも勢いよくガツガツと食べていたが、

老齢期にさしかかると食が細くなり、開封したてのフレッシュなフードや

特別なトッピングを乗せたときでないと食べなくなることが多かった。

味にうるさくなるということは、年老いていくことと同義ではないのかとそのときに思った。

つまり若くて健康な状態であるならば、たいていのものは美味しく食べられるので、味に悩んだりする必要もない。

繊細でかすかな味わいが美味しく感じるようになるも同じで、そういった傾向はひとつの衰えと考えられる。

世の中のグルメを牽引するのがたいてい女性なのも、比較的に男性よりも体力に優位性がないからではないだろうか。

デザインに限らず、文化や表現の領域におけるいわゆる洗練さや洒脱さも同じようなものだと思っている。

文化の洗練はひとつの指標のように思われるかもしれないが、

裏返せば、わかる人にしかわからなくていいという袋小路に迷い込みやすく、衰退に繋がりやすい。

洗練さや繊細さ、わずかな風合いの差は、わかる人とわからない人をどうしても線引きしてしまうからだ。

玄人的な領域に入り込むと、新陳代謝がなくなり、動きが止まってしまう。

例えば茶道は極めて洗練された文化で、自分のような職業にとってはクリエティブの宝庫だと感じているが、

あまりにも高度化され過ぎてしまい、人口に膾炙することはなくなった。

黎明期は立ち上げの武士以外にもさまざまな角度からのアプローチがあり、勢いよく活性化していたと思われるが、

いまでは老人趣味的、お金持ちの嗜み的な捉えられ方だったり、あるいは形式だけがクローズアップされ一人歩きすることが多い。

どんな文化や表現も荒削りの状態からスタートして、だんだんと洗練さの方向に収斂していくので、高度化を避けることはできない。

ただ若さや新陳代謝とのトレードオフであることは、知っておかないといけないのだろう。

エルメスにデザイナーとしてマルジェラが就任したり、ルイ・ヴィトンがグラフィティのモノグラムを取り入れたりするのも

同じ理由なのではないかと思う。

文化の場合は様々な人が関わっているので高度化を避けるのもなかなか簡単ではないが、

いち表現者としては、飽きないように領域を広げづつ、新しい活動に取り組む。

ひらたく言うと、でできなかったことができるようになるという目標をプロジェクトごとに掲げるのが、

最善策ではないかと個人的には感じている。

※和火やってます。

※作家活動のインスタやってます。

※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。