デザイナー樋口賢太郎が

綴る日々のことです

セザンヌの秘密

Canon Macro 100mm 2.8

かっこいいのは、いいことなのか?

けっこうむかしに糸井さんが「かっこわるいのは、いいことなのか?」と言及されている投稿を最近みつけて、

なるほどなあと腑に落ちていた。

これを読むと「かっこいい、わるい論議」は根深い問題だとわかる。

かっこいいと感じる自然な心の動きに蓋をしてしまうのも問題だし、

そのことが他人の喜びまで奪ってしまう社会的損失に繋がっているのも問題だと思う。

前にも書いたことがあるが、感覚は使わないと退化していくものなので、

才能や感覚を伸ばすことが義務教育の目的だとすると真逆のことをしていることになる。

ただ趣旨としてはもちろんその通りと思うのだが、かっこいいことが全面的に良いとも

言い切れない気もしていて、思うところを書いてみたい。

自分の場合、着ている衣服を褒められたとすると、それは喜ぶべきことではない。

なぜならそこには自意識が見え隠れしていると思うから。

相手にかっこつけようとする下心を感じ取らせてしまい、

そのことに触れて欲しいのではという気遣いが発生していると思ってしまう。

もちろん世間では本当に見事な着こなしをしていて、純粋に褒め称える場合もあると思うけれども、

往々にして褒めて欲しいという欲望を察知した第三者が社交辞令として、

「ああ、その靴かっこいいですね」とか「その帽子かわいいですね」と受け応えているのだと考えている。

なので衣服を褒められたら、(あくまでも自分の場合は)失敗だったなと思ってしまう。

ではかっこわるい服装がいいと思っているかと言えば全くそんなことはなく、

なるべくそうならないように気を付けて選んでいる。

まどろっこしくなるが、かっこわるかったりダサいのは望んでいないからだ。

かっこはつけないが、ダサくない微妙なラインが自分には大事だと考えており、

この人はセンスはあるが控えめな服装なんだなと思われるあたりが理想だろうか。

このことは仕事のスタンスとも同様で、前提としてかっこいいデザインを目標にしないようにしている。

例えば信号のデザインとして求められる機能は色による識別性に尽きるだろう。

識別性が明快であればあるほど望ましいので、そのことを邪魔するかっこよさは求められていないし、

そもそも信号機なので邪魔するとしたら危険に繋がる。

なのでデザイナーがかっこつけたいという自意識を持っていたとしたら面倒なことになってしまう。

広告やパッケージなどは別にして、信号機含めた多くのデザインは落ち着いたたたずまいというのか、

日常の中で控えめに役割を果たすことが本分だろうと思う。

しかしもしかっこいいのが良いと言う社会的風潮が優勢だとすると、

信号の製作を依頼する際に、かっこよくしてくださいというオーダーも含まれることになるかもしれない。

現実的に信号機についてはなかなかそうならないだろうが、

かっこよくすることがデザインだという浅い認識がリテラシーとして社会の根底にあると

信号機をシマウマ柄にしてみました、みたいな悲劇が起こりそうで、想像するだけで疲れてしまう。

かと言って、かっこわるいのがいいこととは全然思えない。

前述のように感覚を押し殺したり、そのことを強要するのが人の行いとして正しくないと考えるからだ。

当然のことだが、生まれ持った感覚をポジティブに働かせて、そこから得られる愉楽を最大限に享受する権利が人間にはある。

だとすると人々の意識として、かっこはつけていないが、良い状態が大事になってくると思う。

つまりかっこいいを選べないときに、かっこわるいしか選べない現状を変えればいいのだ。

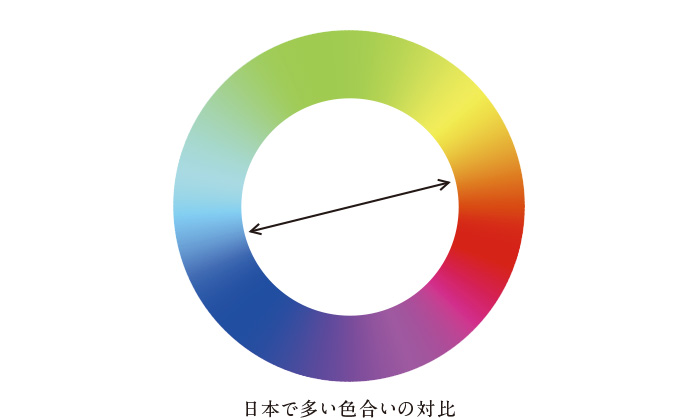

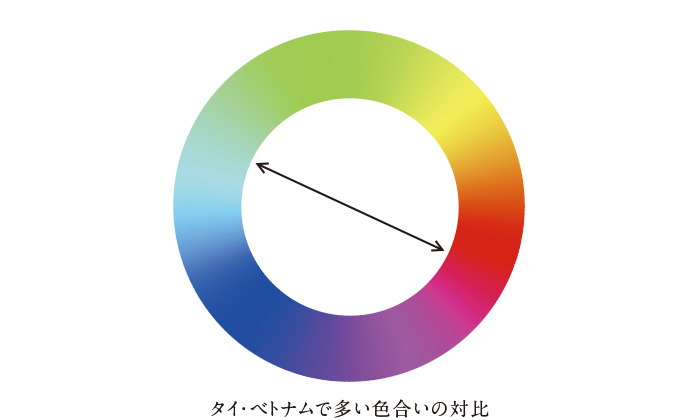

かっこいいの反対側にかっこわるいを置くのではなく、かっこつけていないがクオリティが高い、

を置くことができたら学校も社会も少しは変わるのではないだろうか。

そのことをひとことで言い表せないかとさきほどから考えているのだが…。

わかりやすくて、キャッチーな名前が見つかれば可能性がある話だと思うのは楽観的過ぎるだろうか。

※和火のインスタやってます。

※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。