デザイナー樋口賢太郎が

綴る日々のことです

デザインは環境によって生み出されるのか

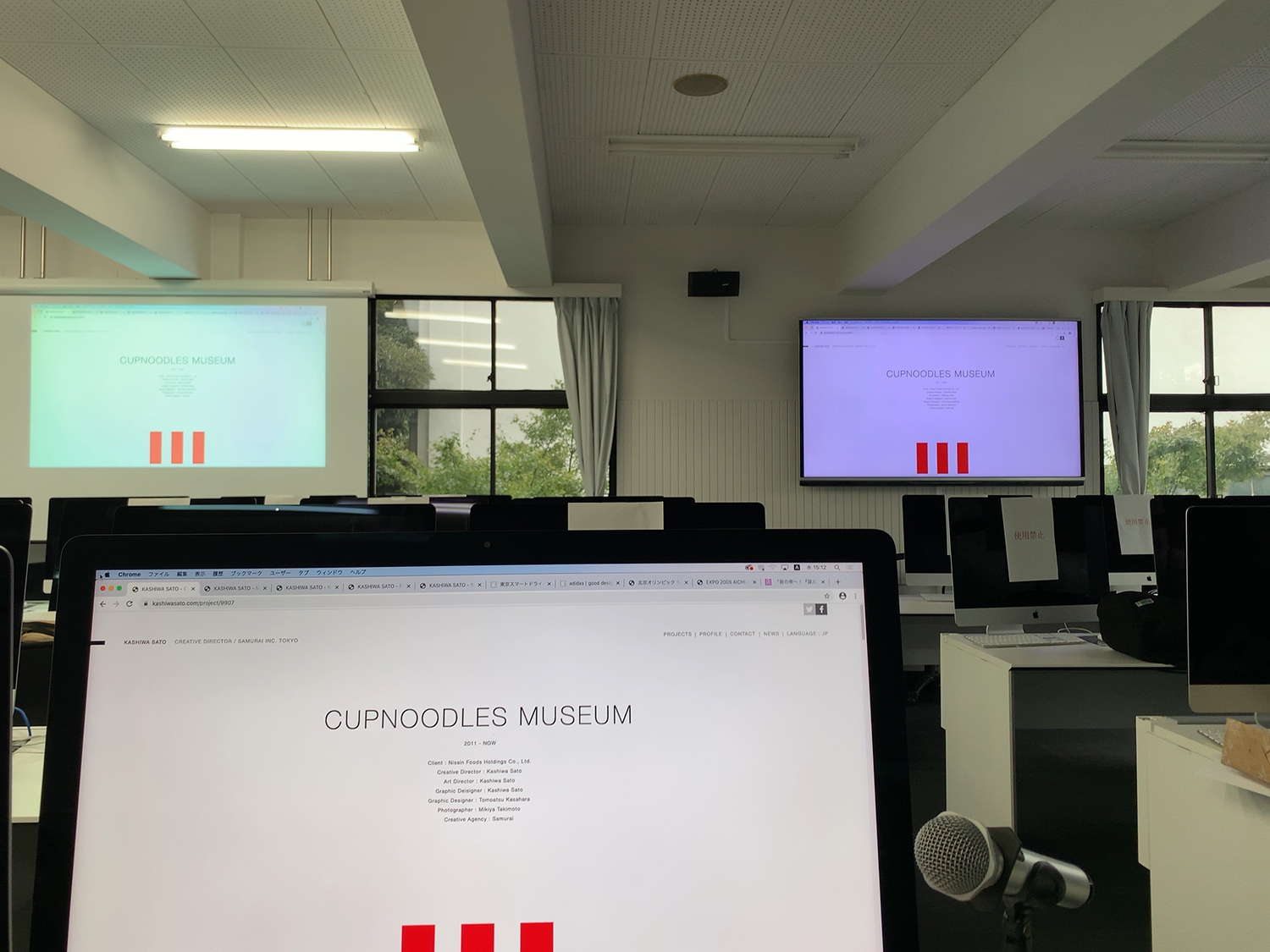

非常勤を務めている多摩美術大学の対面の授業がようやく先月から始まりました。

まだコロナは終息していないので、今後も対面で続けられるのかわからないのですが、

とりあえずいまのところ通常営業となっております。

教えているのはグラフィックデザインで、「Minor food campaign」と題して、

自分が好きなマイナーな食べ物を、学生にそれぞれブランディングしてもらっています。

水沢うどんでも、阿蘇高菜でも、ビリヤニでも、マイナーな食べ物なら何でもいいので、

自分で選んだモチーフをデザインの力によって認知向上、普及して行く内容です。

デザイナーの仕事は価値をつくることだと僕は考えており、

世の中では新しい魅力的な価値を生み出せる人のところに仕事が集まっています。

まだ世に知られていないマイナーである食べ物をどのようにプロモーションするのか、

そのことは価値をつくることに他ならず、将来的に仕事でブランディングをするのとなんら変わりはありません。

課題を通して少しでも価値をつくることのきっかけになればと思っています。

ただ課題としてはシンプルだと思うのですが、意外と力量が問われるようで、

どうやって進めていけばいいのか途中からわからなくなってしまう学生も出てきます。

一番多いのはデザインのイメージが湧かないケース。

デザインする場合はイメージ=到達目標がとても大事で

最終的なビジョンがないと、進めづらいですし、モチベーションも高まりません。

そういったイメージが湧かない場合はデザインがどういう環境におかれるか考えてもらいます。

価格や売り場などの周辺的な事実を決めていくと逆説的にデザインが決定されるからです。

よくよく考えてみると、自分でデザインする場合も

周辺的な事実から導き出されることが多く、完全にフリーな仕事ってあまりないんですよね。

例えばパッケージデザインの場合は少なくともどういう売り場に置かれ、

いくらくらいの商品かという情報がないと、さきに進みません。

つまりデザインは環境によって生み出される側面が強くあるのです。

では環境として一番大事な要素はなにかというと、やはり「時代」だと思います。

いまの時流の中で最適化されているかどうかが、デザインのファーストプライオリティではないでしょうか。

この傾向は広告の分野ほど顕著で、時代にフィットしていないと効果を生むデザインにはなりません。

もちろんただ流行りを追うというのではなく、流行りを知った上で、

こういうデザインはどうですか?と提案できることが僕は大事だと考えています。

次は価格とターゲット。これは概ねセットのことが多いです。

ターゲットによって価値観、所得なども異なるので、価格はターゲットによって決まってくるし、その逆もある。

概ねターゲットは絞った方が効果的なので、

マーケターに、世界中の学生とサラリーマンと経営者をターゲットにしますと言うとほぼ反対されるでしょうが、

iPhoneなどの先例があるので、その意見が全てではないと思います。

あとは売り場。商品と場がマッチングしているかが大事。

お客さんがたくさん来る場所ではなく、商品に興味がありそうなお客さんが来る場所が基本でしょう。

いまはインターネットの影響で、売り場自体が消失する傾向にあり、売り方もだいぶ変わってきていて、

当然そのことはデザインに影響を与えています。

環境から決定される商品づくりのことを業界では「マーケットイン」と呼んでいます。

20代女性に綿密にマーケティングをやった結果、こういうニーズが見つかり、こういったテイストのデザインが売れそうです。

という話はよくあるのですが、あまりに綿密にやりすぎると商品としての面白さはなくなっていく傾向にあります。

対象となるマーケットが豊かでなければ、出て来る結果も当然面白くはならないからです。

逆に市場は一切見ずに、自分がいいと思う商品を納得いくまで追求しましたという方法は

「プロダクトアウト」呼ばれており、マーケットに依存しないので、まったく新しい商品をつくりだすことができます。

どちらの手法も一長一短で、iPhoneはプロダクトアウトだと思われがちですが

すでに存在していた音楽プレイヤーと携帯電話とインターネットを組み合わせて生み出したものなので、

マーケットイン的な側面もあります。

手法にとらわれずにいつもクリエイティブでいたいなあと思っています。

あくまでもクリエイティブでいるための手法なので。

1枚目の写真は最近の授業風景(だいぶ間引いて座っています)、2枚目は昨年12月頃の校庭の様子

※和火のインスタやってます。

※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。

青いパパイヤの香り

家籠りの日々の中、むかし読んだ小説や映画などをみなおしていると、

若いときにはピンと来なかったモノゴトがわかるようになっていて面白いです。

再度観た映画で感銘を受けたのは「青いパパイヤの香り」。

観るのはおそらく10代の頃以来で、そのときはアジア系ののんびりした映画という印象くらいにしか感じなかったのが、

いまになってみるとよくこんな映画が撮れたものだなと、何度も膝を打ちながら楽しむことができました。

映画の舞台は1951年のベトナム。ある少女が資産家のもとに奉公に出てから大人になるまでが描かれています。

シンプルなストーリーなので難解なところはありませんが

主人公であるムイの心の内はあまり描かれず、何を感じているかは受けて側に委ねられるので

ある程度想像し、推し量かれる人の方が、この映画を楽しめるかもしれません。

ストーリーがシンプルなのはおそらくそっちが主ではないから。

監督がこの映画で描きたかったのは「暮らし」のほうだと思います。

もっと言えば「かつてベトナムに存在した暮らし」でしょうか。

当時電気は通っていますが、ガスや水道はなく、調理するにも火は炭火で、水も大きな甕に汲み置いたものを使っています。

そういった日々の生活が見事なまでに美しい。

ムイの奉公先である資産家の家屋は広い敷地のなかにゆったりと建てられていて、

パパイヤの木などが植えられた庭には鳥が飛び交い、虫の声が一年中響きます。

東南アジア特有の風通しがよい建物は、外と内が緩やかに繋がり、

室内にいても存分に自然の豊かさを楽しむことができます。

高く天井まで伸びる柱や扉に施された細工の美しさ、用いる石や木など素材のバランスの良さ。

重層的なつくりの空間は夜、明かりが灯ると、さらに奥行が増し、昼間よりも魅了されます。

最初のシーンが夜に始まるのは、おそらく監督も夜のほうが魅力的だと考えていたからだと思います。

手仕事による生活道具の数々にも目を奪われます。

当時は皿や茶器類、机や椅子などの素材は、まだプラスチックには置き換わってないようです。

大量生産される品々の粗悪さに声を上げたのは、イギリスのウィリアム・モリスやジョン・ラスキンらでしたが

1950年代のベトナムではマスプロダクションの波は押し寄せておらず

良質な手仕事の品々だけで構成された世界を見ることができます。

アンティークなどを揃えて撮影したのでしょう。

撮影時の監督は若干30歳くらいですが、よくその若さでここまでの世界を構築できたものだと感心します。

空間に対する鋭敏な感覚、器や調度品などを選ぶ目の確かさ、そして豊かさとは何であるのか答えを持ち合わせている聡明さ。

監督が考える豊かさとは、1950年代のこの家を映画の舞台にしたことだと思います。

近代化を経ると、手仕事は大量生産品に取って代わられ、建物もインフラを組み込んだものになってしまいます。

当時蚊帳を釣って寝ていましたが、暑いからといってあの空間にエアコンをつけるわけにはいかない。

エアコンは機密性が高いことで効果を発揮するので、風通しがいい家屋は全てをつくり変えなければ設置できません。

台所なども同じで、壊して以前と同じレベルの設えにするには、伝統家屋が要してきた年月、つまりは数百年はかかるでしょう。

そういった意味でこの時代を選んだ監督は慧眼の持ち主です。

舞台を資産家という設定にしたのも暮らしのスケールの幅が描けるからだと思います。

庶民の文化だけを扱うとなると、質素な器を扱うことはできても高価な器は難しいから。

また資産家であってもいわゆる成金ではなく、主人は芸術・文化にも精通し、とても趣味がいい。

しかし芸術を愛するあまり、本業の商売はそっちのけで、奥さん任せ。

ときどき有り金をポケットに入れて蒸発する設定もリアリティがあって面白かったです。

「売り家と唐様で書く三代目」の人ですね。

質ではなく利便性が世の中を牽引するようになって久しく、

人々はなかば強制的にテクノロジーと生活を交える時代になりました。

質と利便性の両方を兼ね備えた製品をつくりだすアップルのようなメーカーは珍しく、

暴力的ともいえる変化を受け入れていく状況はこれからも続いていくでしょう。

もちろんだからといって1950年代のような暮らしには後戻りできないと、

簡単に開き直ってしまってもいいものなのか、考えさせられる映画でした。

※和火のインスタやってます。

※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。

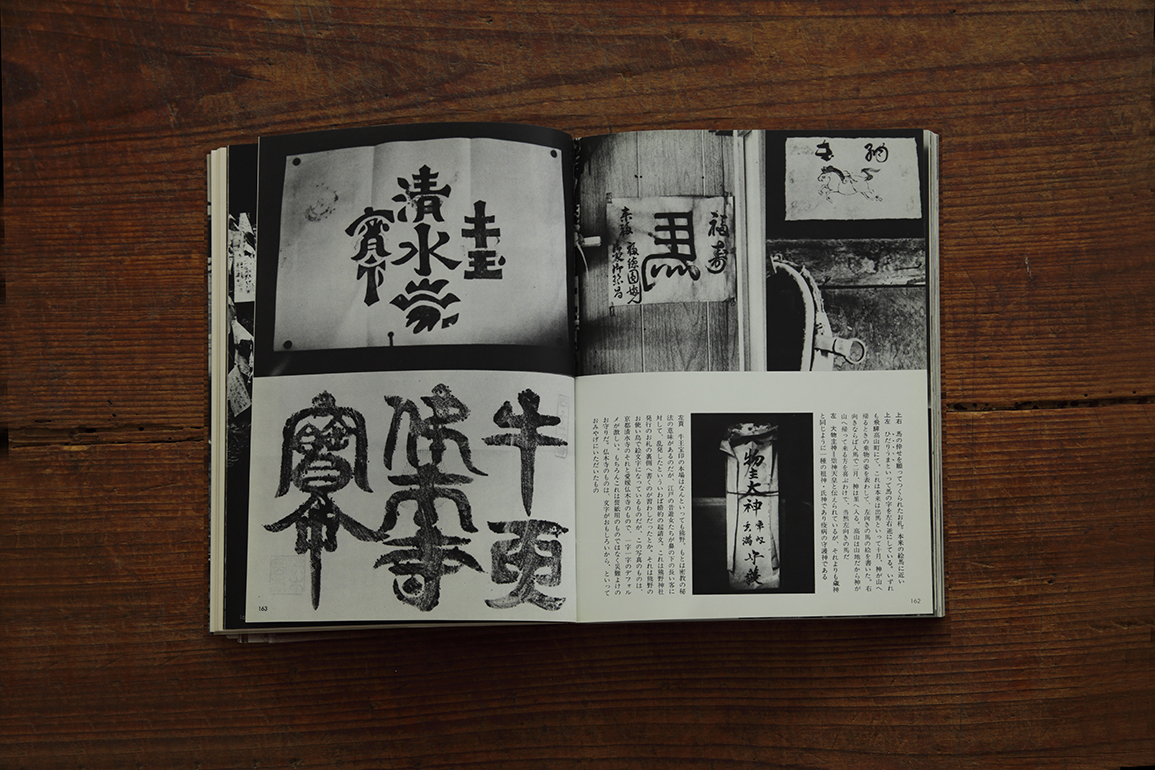

身体性の書 3

ブランドとダイエット

自粛中に太ってしまったという話がときどき会話のトピックに上がってくる。

重病化してしまった例に比べるととても瑣末な問題だが、まあ実際コロナの弊害になるのだろう。

現代の飽食の時代に食べ過ぎずにいることはなかなか難しく、ダイエットに関してのノウハウ本は、書店に山と積まれている。

こんなにもたくさんのダイエット法が出てくるのは、まだ決定的な解決法がないことの証左である。

ひとつのダイエット法を試すが、痩せられない。あるいは一時的に痩せることができるが、元の体重に戻ってしまう。

失敗が多いので、新しいダイエットが次から次へと考案されていき、いまやダイエットビジネスの市場規模は2兆円とも言われている。

ダイエットの失敗ということに関して言えば、もちろんダイエット法に原因がある場合も多いが、

ほとんどはダイエットをする側に原因があるのではないかと思っている。

そしてそのことはブランドのあり方とも近いと思うので考えるところを述べてみたい。

ブランドが存在していくには当然ながら目標が必要である。

どこを目指すのか定めて、目標になるべく近づくように進めていき、到達したら、また新しい目標を目指す。

目標を定めることによって存在理由も決まるので、目標がなかったり、そのことを見失ったブランドは危険だと思う。

よって経営責任者は働く人のモチベーションが存分に高まるような魅力的なビジョンを示さなければならない。

CEOにとって一番大事な仕事はビジョンを示すことなのだ。

このことはダイエットとも同じで、ダイエットが成功するためには

どれだけ魅力的な目標を掲げられるかがポイントだと考えている。

自分が自分の経営者だとするとどういった目標を掲げればいいのだろうか。

ダイエットで一番多いのが短期的な目標ではないだろうか。

例えば夏までに痩せて水着を着たいとか、授業参観にこのスカートを履いていきたいといった目標は即効性はあるかもしれない。

しかし目標が達せられたら、それまでのモチベーションを維持するが難しくなり、その多くは元に戻ってしまう。

そして短期型の場合は食生活をドラスティックに変更するので、

フラストレーションが溜まってリバウンドすることが多く、魅力的な目標とはとても言えない。

次に多いのは審美的な目標だろう。

痩せているほうが見栄えがいいと判断し、キリがいい数字を目指して、体重を減らしていく。

これはまあまあ長続きすることが多い。

自分が理想とする体重を決めておいて、日々摂生すればリバウンドも起こりにくい。

ただ審美的な目標は、年をとるにつれて効果は弱まっていく傾向にあるし、

過剰なダイエットに走り、精神的にも身体的にも健康面を損なってしまう場合もあるだろう。

拒食症や過食症に陥ってしまっては元も子もない。

つまり審美という目標も、一見目標が定まっているように見えるが、実は抽象的で曖昧だと思われる。

魅力的になりたいならば、もしかしたら髪型やファッションを変えるほうが早いし、合理的かもしれないからだ。

また基本的に運動によるダイエットはオススメしない。

計算をしてみればすぐにわかるが有酸素運動を1時間してみても消費されるカロリーはごくわずかである。

筋肉をつけることで基礎代謝を上げる方法もあるが同じことだと思う。

毎日運動を続ける困難さもあるし、もし続かなくなったらリバウンドと同じ現象が起こってしまう。

総合的な意味での健康面のメリットは大きいし、カロリー消費しないこともないので運動自体を否定はしないが、

まずは摂取カロリーを減らすことから始めるのがダイエットの本筋だと考えている。

ではどのようなビジョンを示すが一番いいのだろうか。

そもそもダイエットすることの一番の失敗は痩せることのみが目的化しているからではないだろうか。

ダイエットなので、痩せるのは当たり前だろうと突っ込まれそうだが、

痩せることだけを目指すと、過剰に痩せたり逆にリバウンドで太ったりして、健康を損なうことが多いと考える。

人間のすべての活動は健康の上になりたっているので、

いくら審美性を得られたとしても、長期的に健康に暮らせないならないならば、ダイエットをする意味はないと思う。

つまりダイエットをする際のもっとも理想的で魅力的な目標は「健康になる」ではなかろうか。

世間ではよく「健康的に痩せる」というが意味は大きく違う。痩せる目的はあくまで健康になるためだからである。

痩せてどうしたいのか?という次の問いを自分は投げかけたいのだ。

健康という指標を掲げると、医学的なアプローチから理想の体重が決まる。

その体重を目指して、日々バランス良い食生活を心がけながら、摂取量を調整していく。

ゆっくりと数年くらいかければリバウンドも起こりにくいと思う。

考え方としてはダイエットというよりは、健康的なライフスタイルへの移行であろうか。

それでも審美的な意味で痩せたいのなら、医学的に健康である範囲内でよりカロリーの少ないライフスタイルを志向する。

(ちょうどいい体重で自分の審美に納得できないのは、痩せているほうが美しいというメディアの刷り込みだと思ったほうがいい。

それらの多くがダイエットビジネスに誘導するためである。)

以上がいまのところ考える最も理想的なダイエット法で、実際に自分はこのやり方を実践していて、

良好な健康状態を維持しているし、体重も学生のころと比べて5kgくらいしか増えていない

ブランドも収益を上げたあとのことを考えるべきである。

ドラッカーの有名な言葉を引用させてもらえれば、収益は目的ではなくあくまで手段なのだから。

※和火のインスタやってます。

※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。

コロナが奪うもの

まったく未知のウィルスが猛威をふるっている。

現実的な被害も甚大だが、おそらくコロナが一番やっかいなのは先行きが見通せない不透明さにあるだろう。

感染率が高くても、1年後には必ずワクチンができますとなれば、経済の見通しが立てられる。

死亡率が高くても、暖かくなりウィルスが不活性化するとわかっていれば、まだ人々の不安が拭える。

いまの世の中は、どれだけ正確に予測が立てられるかという、いわば確実性を元にまわっているので、

反対の性質を持つコロナは資本主義社会の経済がまわることを阻害する頭が痛い存在だと言えるだろう。

未知のものが社会をどのように変えていくのか想像するのは難しいが、ひとつだけわかってきたことがある。

それはインターネットがますます重要になるということである。

すでにさまざまなモノゴトがスマホを初めとするインターネットに吸い取られているが、コロナはこの傾向を急激に加速させている。

こう書いていると批判しているように思われるかもしれないが

まずはこのような状況にインターネットがあってつくづくよかったと考えている。

急速に拡がるコロナの情報を、時差なく世界中で共有し、可視化できることが、

有効な手立てになっているのは言うまでもない。

家に閉じこもっていても、SNSなどでやりとりできるし、映画や音楽を楽しめることが

どれだけ気持ちを楽にしてくれるか。ない状況を想像するだけでぞっとしてしまう。

中世ならいざ知らず、現代人でさえ疑心暗鬼になり、副次的に人を攻撃する事態が起こっているが、

インターネットがあるからか、魔女裁判までの悲劇にはつながっていない。

テレワークやオンライン授業などが始まり、今後それらがシステム含めて変わっていくのは間違いないだろう。

ただ現在のインターネットの使い方は、コロナ対策としては妥当だと思うが、

今後も通勤や対面の授業が必要ないものとして扱われるのは行き過ぎたことだと思う。

会社に毎日行くことの不合理さは前々から論議に上がっていたので、

このタイミングで在宅勤務になり、その恩恵を受けている人も多いかもしれない。

慣例として行われる必要ないモノゴトはとても多いから(例えばハンコを押すために会社に行くなど)、

そのあたりは刷新されて然るべきだと思う。

しかし全面的に通勤をなくし、会議や授業も全てオンラインで行えばいいという考えには組できない。

なぜなら現在の状況では、本当の意味で無駄なものと、一見無駄そうだが実は大事なものとの線引きができていないと考えているからだ。

仕事の合間にたわいもない話をはさむことで、本来の業務が円滑に進むこともあるし、

新しいビジネスのアイディアに繋がることもありうる。

長時間の電車通勤でさえ、オンオフの切り替えと事務仕事に充てて、

有意義な空間と時間を手にしている人もいるだろう。

例えば、会って話せる距離であれば、オンライン会議などせず、

対面で打ち合わせするほうが、短い時間でもクオリティが高くなると前々から感じていた。

2時間のオンライン会議より、30分の対面である。

それがなぜかは様々な理由があると思うが、

私たちが考えるよりもオンラインでやり取りできる情報量が少ないからだろう。

これも無駄の本質が腑分けできていないからだと考える。

学校教育に関しても何をか言わんやである。

N高などをはじめ、オンラインの新しい教育のあり方を模索することは有意義だが、

やはり対面や学生同士の横の会話が自由にできる学校教育に軍配があがるのは間違いないだろう。

なぜなら大学をはじめとする学校教育が提供できる最大のメリットは大いなる無駄遣いにあると考えるからだ。

それは時間の無駄遣いであり、エネルギーの無駄遣いであり、お金の無駄遣いでもある。

すぐに役に立たないということで、昨今大学の文系の予算が削られつつあるが、これも根源は同じ問題をはらんでいる。

いまは役に立たないが、10年後に、もしかしたら100年後に重要な意味を持つかもしれない学問を護する懐の広さが、

アカデミズムや大学が本来持っていた知性であり価値のはずであった。

現在の予算削減はヴァンダリズムに他ならず、無駄の本質を見極めないと、大事なことを見誤ってしまうのではと危惧している。

そしてその代償は50年後、100年後に払わないといけなくなる。

現在多くのモノゴトがインターネットを介することで、便利になったように感じている。

しかしいまだにインターネットは花の匂いも、手の温もりも、珈琲の苦さも伝えることはできていない。

コロナによって奪われる大事なものはたくさんあるが、自らそれらを捨て去らないように注意したいと思う。

まずは世間では無駄だとされているが、個人的に大事にしていることを守ることからだろうか。

※和火のインスタやってます。

※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。