デザイナー樋口賢太郎が

綴る日々のことです

転がるデザインには苔が生えない

デザインとはやはり時代のものだよなあと、最近しみじみ実感している。

時代に即し、時代を映す鏡として存在する。

それがグラフィックデザインのあるべき姿だと思う。

いまだとネットやSNSの力が強くなっているので、それに合わせて変化する。

グラフィックといえば歴史的に紙媒体との結びつきが強かったが、

スマホなどでブラウズする頻度が高くなり、モーション的な要素が強くなってきた。

ロゴやマークなども動くことが多くなり、今後はそういったことが前提の

アイデンティティに移り変わっていくのだろう。

時代がわからなくなったら、時代について行けなくなったら、デザイナーはやめどきだと思う。

逆に言えば、世の中心に近い位置で日々暮らしているひとは現役でいられる。

ときどきデザイナーは若いひとの感性がないとやっていけないと言われることがある。

これは半分あたっていて半分間違っていると思っている。

時代からずれないという意味では若いみずみずしい感性はやはり必要だと思う。

でもそれは年齢のことでなく、姿勢のことだ。

いつまでも好奇心を持ち続け、フットワークが軽いひとは歳をとらない。

巨匠と呼ばれるデザイナーの多くは、みずみずしい感性を保ったまま、

円熟味というか、年齢を重ねてしか得られない表現の奥深さを身につけている。

デザインはとまってはいけない。転がらなければならない。

転がるデザインには苔が生えない。

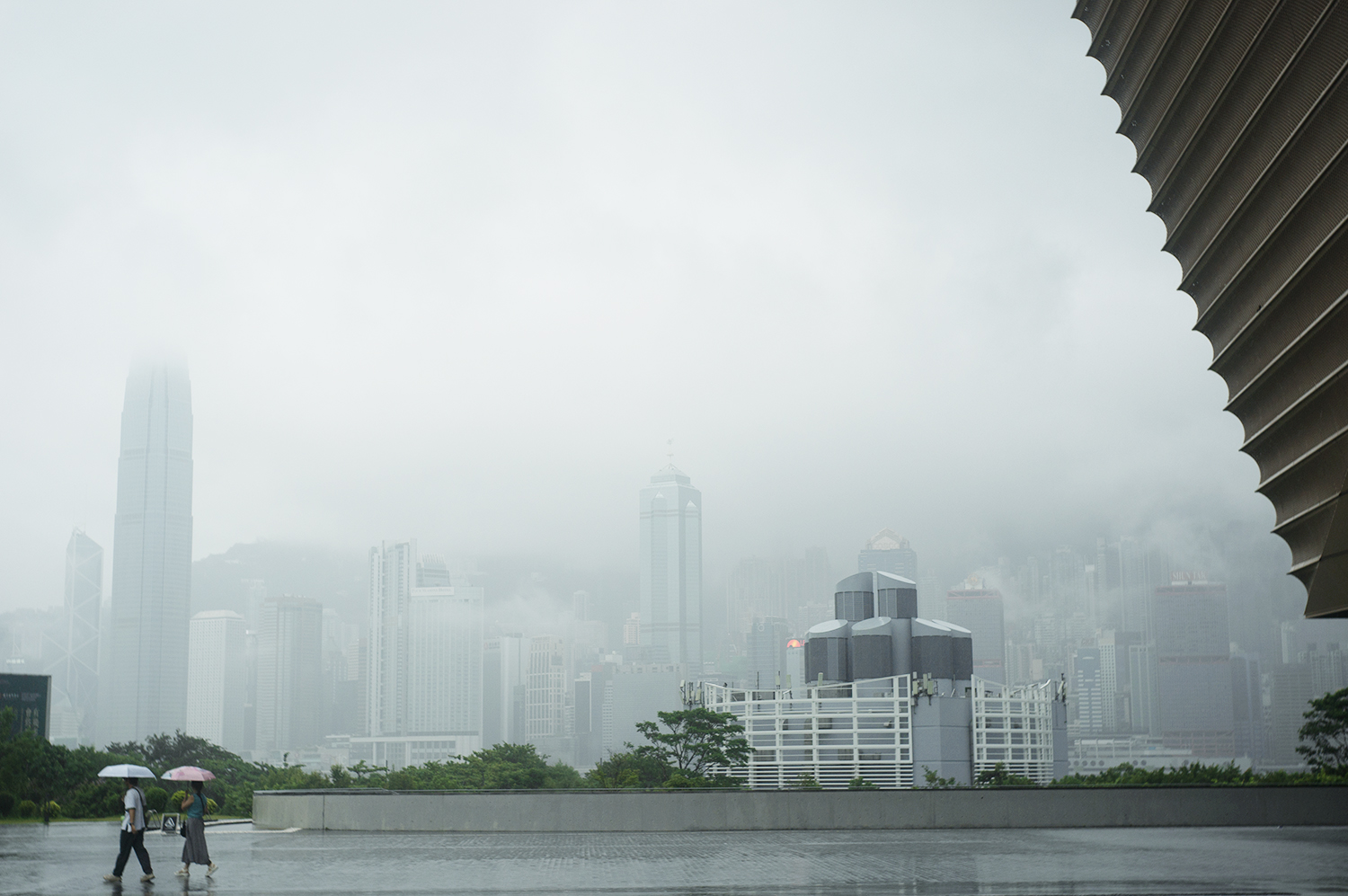

香港

香港に行ってきました。

文化大革命を免れた痕跡を探しに行ってきましたが、イギリス領の時期も長かったことが影響しているのか、

自分が求める中国的な要素はあまり感じませんでした。

繁体字はかろうじて確認できますが、大都市はどこも似てきてしまうのか、

かつて訪れた中国の奥地のほうが、破壊されたとはいえまだ残っている印象でした。

ただ街としては魅力的で、どこか南国のエキゾチックな雰囲気が漂い、美食、骨董など楽しむことができました。

東京よりも自然が残っている感じもあり好きなタイプです。

特筆すべきはやはり食。呆れるほど美味しかったです。

手の込んだのももちろん美味しいですが、期待せずに頼んだブロッコリーの蒸し物などもに驚かされました。

ただシンプルに蒸されているだけなんですが火の通し方が絶妙。

青臭さはないのにきちんと食感は残っていて、ああ、いままで何百ものブロッコリーを無駄にしてきたと思いました。

春巻きなども見た目は日本のと変わらないのに、皮が幾層にもなっていることで別の食べ物のようでした。

再び訪れたいという気持ちになる国ってそれほど多くはないのですが、香港はいつかまた食事を堪能しに行きたいなと思いました。

◎本物とはなにか

骨董街で写真の影青(インチン)をいくつか買い求めました。ふだんは高いものはあまり買わないようにしているのですが、

まあ香港の記念にいいかなと少し奮発してみることにしたのです(日本で買うともっと高いってのも理由のひとつにありましたが)。

しかし本物である保証はどこにもありません。

影青はもともと宋の時代につくられた古いものです。人気があるのでフェイクが出回るのですが、

これがよくできていて、自分の眼力ぐらいではオリジナルとの差はわかりません。

最近つくられたものと比べるとおよそ800年くらいの年代の差があり、値段もだいぶ違います。

手に入れた器はどこまでも軽く薄く、刻まれた紋様には美しい淡青な影を落としています。

帰国して料理を盛り付けていますが、十分に楽しめており、ならばそれでいいのではと思うのです。

例えばもし2000年後という長いスパンから振り返ってみると、多少の完成度の差は指摘されるかもしれないですが、

オリジナルに近い扱いを受けるのではないかと思います。なぜならば本物に匹敵するくらいのクオリティだからです。

低ければ話にならないですが、ここまで肉薄していると、影青の第二製作期につくられたという捉えられ方になっても

不思議でないのではと考えてしまいます。

画業の場合は画家というオリジナルを生み出す絶対的な存在がいるため、フェイクとの線引きは明確です。

しかし窯業の場合はそういった制限が希薄なため、オリジナルだけがいいとは言い切れない部分もあると思います。

レベルが低いオリジナルと、レベルが高いフェイクを比べてみて、フェイクのほうが勝ることもありそうだなと。

文化はお互いに触発し影響し合いながら、発達していくものだと考えています。

著作権などと言った概念は近代になり個が確立されるとともに出現するようになりましたが

人類の歴史のなかではそういったものがなかった時代のほう長かったわけです。

中国の南宋の窯で焼かれている青磁がとても素晴らしいから、韓国でも真似して焼いてみようとなり、高麗青磁が生まれました。

中国には中国の、韓国には韓国の青磁の良さがあり、優劣はつけられないとすると(実際につけられない)、

偽物は存在しないという考えかたもできるかもしれません。

本物とは一体なんなのか、あるいはフェイクとはなんなのか。

だんだん心の持ちようじゃないかという気もしてきますが、そのあたりを掘り下げてみるのも面白そうです。

などと偽物だったときの言い訳を飛行機のうえでブツブツと考えながら、帰国しました。

なにより薄いので、真贋よりも、無事に運べるかどうかに肝を冷やしましたが、割らずに海を越えることができました。

食にしろ、器にしろ、中国の文化は偉大です。行ってみるとつくづくそう思います。

いまは欧米が覇権を握っていますが、長い間世界の中心は中国とインドの間くらいにあったとされており、

最近その軸が少しづつ戻りつつあるなと感じています。

雑器も購入。良心的なお店だったので左はフェイクだと断言してました(フェイクでも問題ない)。

雑器も購入。良心的なお店だったので左はフェイクだと断言してました(フェイクでも問題ない)。

※和火やってます。

※作家活動のインスタやってます。

マテリアリズムとは何か

今回家を建てるにあたって素材感を強く意識したということはここに書いた。

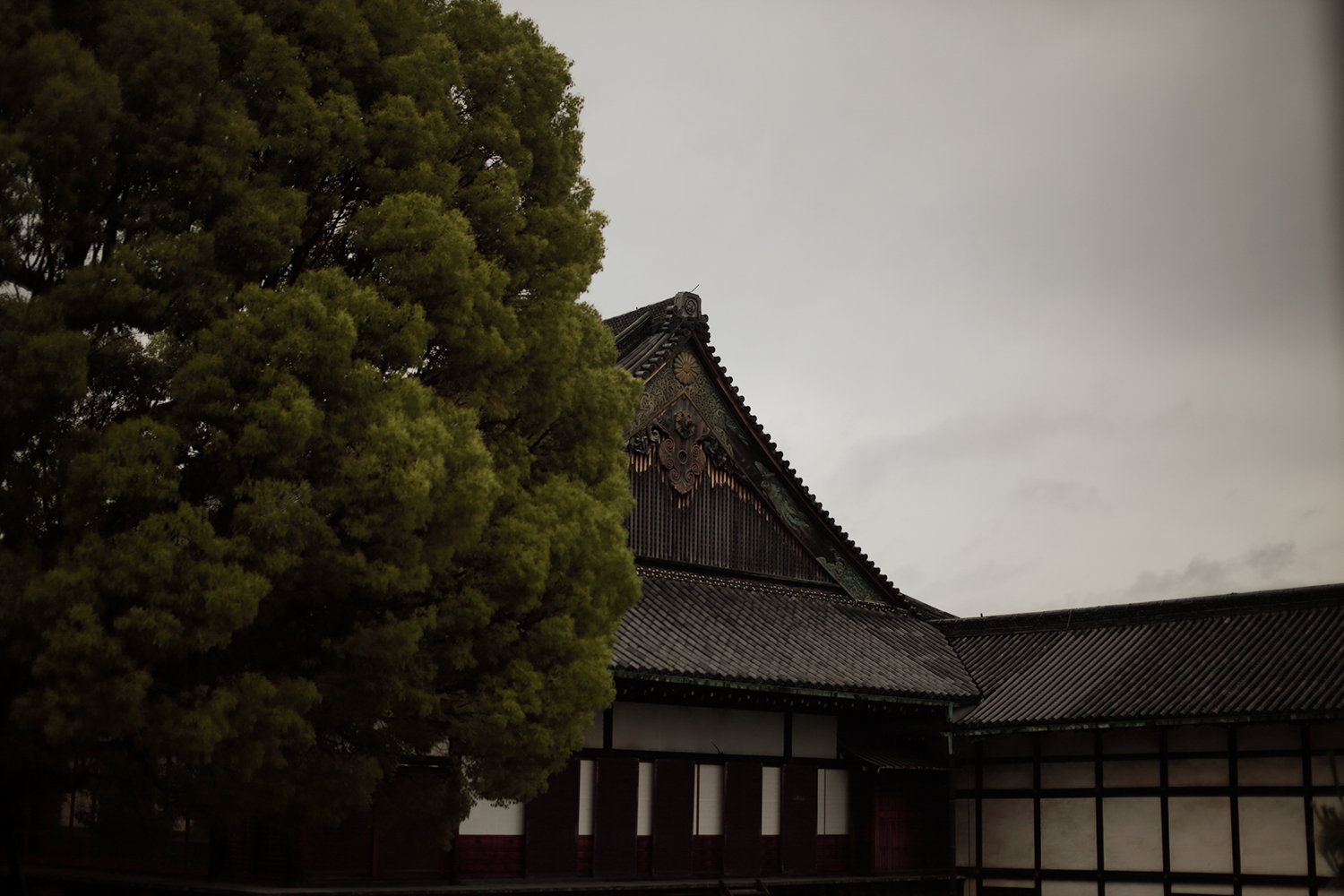

また桂離宮がモダニズムとは違う概念ではないかということも、以前中国から帰ってから考えていた。

素材を活かすことは、日本的な表現と密接に結びついており、建築だけでなく、

グラフィックデザインや工芸、料理の分野においても切り離すことはむずかしい。

いや、むしろ素材を活かさないで日本的な表現などできないのではないだろうか。

ややもするとひとは手を加えたくなる。

それは素材云々のまえに、プレーンな状態は、なにも仕事をしていないという意識に繋がり、

コミュニケーションとして成立しにくかった背景があるのだと思う。

世界的に見ると、装飾などが施してあるほうが売り買いのときにもお金を取りやすいし、

プレゼントするにしても、ああこんなに手が掛かった物をもらったと納得されやすい。

権威を示す際にも装飾があるとわかりやすいだろう。

しかし日本という非常に高いコンテキストのなかでは、

阿吽の呼吸のようなコミュニケーションが存在していて、その密度の高さが装飾的なものを遠ざけていたと考えている。

自然が豊かなことも強く影響していて、島国の独自の文化と環境が掛け合わさって

素材をエクストリームに尊ぶ、世界的にみても珍しい価値観が育成されてきた。

一方のモダニズムは基本的に機能性を求め、ミニマリスティックなアウトプットを目指す。

素材感が邪魔とまでは行かないが、無機質なマテリアルのほうが機能優先の価値観により合致する。

例えばグラフィックデザインで言えば、いわゆるゴシック体がモダニズム的な表現と結びついてきたのは、

書体の構成要素であるセリフが必要ないという、機能主義的な側面から判断されたからである。

ゴシック体の黎明期にはその無味乾燥さに拒否感を示すひとも多く、グロテクス体と揶揄することさえあった。

もちろん素材を生かしたモダニズム的表現もあるとは思うが、装飾的なもの伝統的なもの地域的なものなどを遠ざけることによって

モダニズムが成立しているとすると、素材というファクターはあまり重要視されて来なかったのではないだろうか。

桂離宮をはじめとする日本の建築様式はモダニズムとは異なり、素材の良さを表出させ、

顕在化させるために余計な要素を削ぎ落とす、素材主義=マテリアリズムなのではないかと思っている。

建築物に限らず、日本のデザインはシンプルとカテコライズされることが多いし、

ブルーノ・タウトも桂離宮をモダニズム建築としてヨーロッパに紹介したようだが、実際のところは似て非なるものではないだろうか。

日本刀と寿司と桂離宮は並列に比較することができると思うし、

コンクリートを主体的に扱う安藤忠雄が、日本から出現したのもこのマテリアリズムがあるからだと考えている。

週末から香港に旅行に行ってきます。文化大革命を免れた中国に興味があり、昨年は台湾を訪れました。

香港(厳密に言うと香港島)も本土にありながら直接的な影響を受けていないとされ、

数千年続いた中国の歴史が残っているかどうか見て来たいと思います。

※和火やってます。

※作家活動のインスタやってます。

Anselm Kiefer SORALIS

鎌倉生活

まだまだ落ち着いてはいないですが、4月から鎌倉での生活がスタートしました。

ざっと2ヶ月くらいの感想としては、まあこれは想定内でありますが、

自然がまわりに溢れていることが、まずはとても素晴らしいと感じています。

それを求めて移ったので当たり前ですが、息がスムーズにできるというか、

細胞が喜んでいる感覚というか、QOLは確実に良くなったと思います。

家から10分も歩くだけで、上のような森?山?があり、

足を伸ばせば、由比ヶ浜や逗子のほうには海が広がっています。

いま住んでいるのはいわゆる谷戸と呼ばれるところで、三方向を山に囲われています。

谷戸とは、やと、やつとも呼ばれる地形で、リアス式海岸のように、山に筋を切り込んだ三角の形をしており、

鎌倉にはそういった谷戸が無数あると言われています。突き当たりはだいたい農業が営まれていることが多く、

このあたりも畑となっています。

仕事場から見える景色。

いかつい岩が露出していますが、実際はやわらかい砂岩で容易に削ることができます。

平地が少なかった鎌倉では、お墓を建てる際に、こういった崖を削ってやぐらと呼ばれる墓地にすることがありました。

この扉の奥はお墓でなく、炭焼き小屋として利用されていたとのこと(お墓でなくてよかった)。

仕事の合間などに目をやると気分転換になり気に入っている風景なのですが、

土地の一部が土砂災害地域のイエローゾーンにかかっています。

鎌倉はこの土砂災害地域がとても多く、山側に土地や家を購入する際には注意しないといけないです。

↑ ここで調べられます。

ただいっぽう海側は海側で津波の危険性もあるので、鎌倉はどこにいても気が抜けません。

もともと海の底だった鎌倉では、同じような岩肌の地形をいろんなところで目にすることができ、

大規模に削った切り通しと呼ばれる道やトンネルなどもあります。

上の写真は近所にある切り通しで、ここは現役ではないようですが、いまでも利用されている切り通しもたくさんあります。

近くのこのトンネルもノミで削ってつくられたようです。

住んでいるのは北鎌倉と大船の間くらい。生活圏としては大船となります。

北鎌倉にはコンビニくらいしかないですし、交通網も発達していないので、大船をよく利用しています。

大きい街なので、そこでおおかたの買い物を済ますことができます。

当初は大船は東海道線のひとつの駅というくらいの認識しかなかったのですが、

魚屋肉屋、八百屋、銭湯などひしめき、居酒屋やセンベロ系の立ち飲み屋も多く、いい意味で雑多混沌としていて、

なかなかディープで味わい深い世界が広がっています。

いまでも商店街が十分に機能していて、最初はまるでアメ横のようだなと思いました。

スーパーもあるのですが、そういったコミュニティで対面で買い物することが、世田谷区から来た人間としては新鮮で楽しいです。

これは想定外に良かったこと。

かつて大船には松竹の撮影所があり、映画関係者が訪れたり、近辺に住んでいたことで、

他の東海道線の駅とは違ったカルチャーが形成されていったのかもしれません。

小津安二郎も晩年北鎌倉に住んでいたことがあり、お酒好きだったので大船でもよく飲んだことでしょう。

ここは北大路魯山人が主催した美食倶楽部があった場所で、現在は緑地になっています。

美味しんぼの海原雄山のモデルにもなった魯山人ですが、かつて北鎌倉に活動拠点があり、作陶などを行なっていました。

総合芸術家だった魯山人は、さすがに土地に対する嗅覚も鋭く、跡地は北鎌倉の中でもとても気持ちがいい場所でした。

以上、2ヶ月間の鎌倉生活レポートでした。

※和火やってます。

※作家活動のインスタやってます。